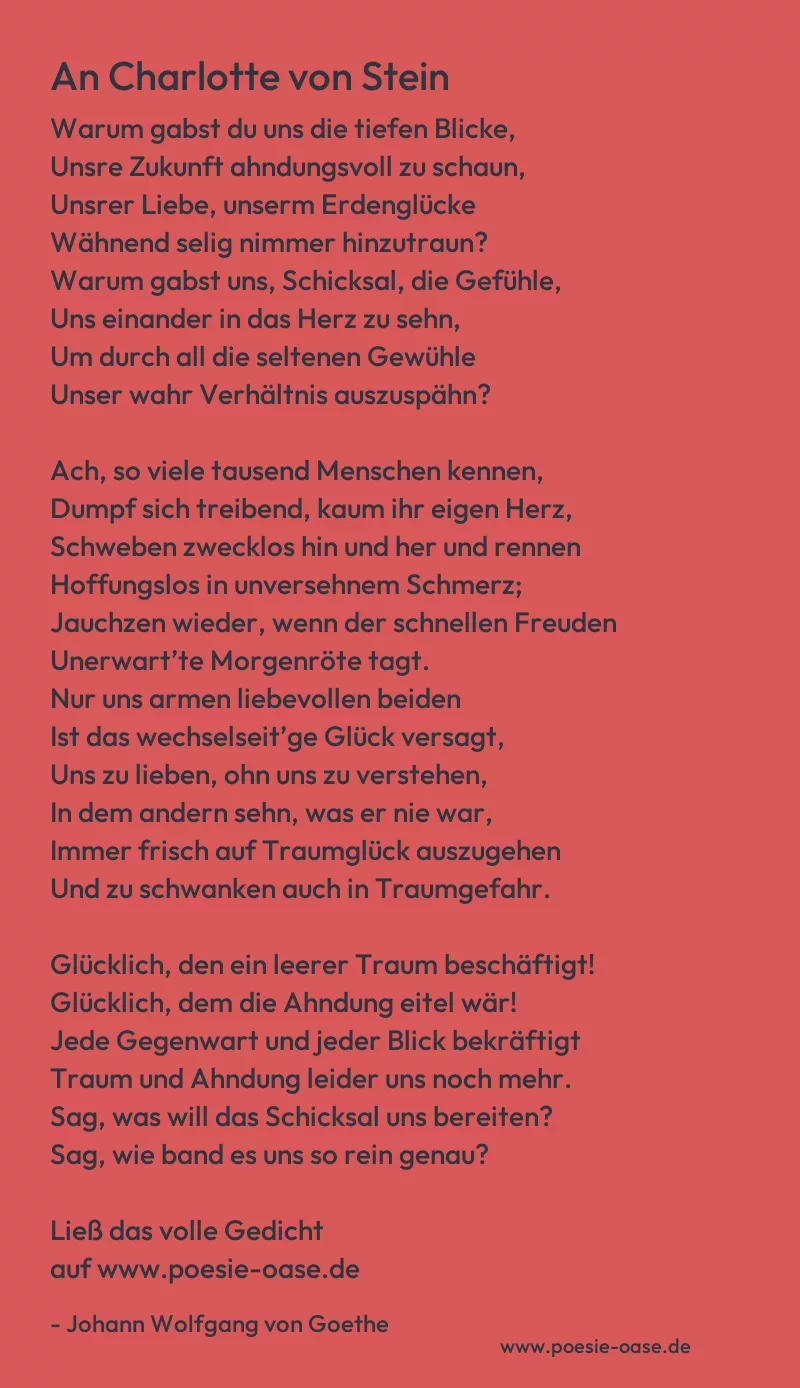

Warum gabst du uns die tiefen Blicke,

Unsre Zukunft ahndungsvoll zu schaun,

Unsrer Liebe, unserm Erdenglücke

Wähnend selig nimmer hinzutraun?

Warum gabst uns, Schicksal, die Gefühle,

Uns einander in das Herz zu sehn,

Um durch all die seltenen Gewühle

Unser wahr Verhältnis auszuspähn?

Ach, so viele tausend Menschen kennen,

Dumpf sich treibend, kaum ihr eigen Herz,

Schweben zwecklos hin und her und rennen

Hoffungslos in unversehnem Schmerz;

Jauchzen wieder, wenn der schnellen Freuden

Unerwart’te Morgenröte tagt.

Nur uns armen liebevollen beiden

Ist das wechselseit’ge Glück versagt,

Uns zu lieben, ohn uns zu verstehen,

In dem andern sehn, was er nie war,

Immer frisch auf Traumglück auszugehen

Und zu schwanken auch in Traumgefahr.

Glücklich, den ein leerer Traum beschäftigt!

Glücklich, dem die Ahndung eitel wär!

Jede Gegenwart und jeder Blick bekräftigt

Traum und Ahndung leider uns noch mehr.

Sag, was will das Schicksal uns bereiten?

Sag, wie band es uns so rein genau?

Ach, du warst in abgelebten Zeiten

Meine Schwester oder meine Frau.

Kanntest jeden Zug in meinem Wesen,

Spähtest, wie die reinste Nerve klingt,

Konntest mich mit einem Blicke lesen,

Den so schwer ein sterblich Aug durchdringt;

Tropftest Mäßigung dem heißen Blute,

Richtetest den wilden irren Lauf,

Und in deinen Engelsarmen ruhte

Die zerstörte Brust sich wieder auf;

Hieltest zauberleicht ihn angebunden

Und vergaukeltest ihm manchen Tag.

Welche Seligkeit glich jenen Wonnestunden,

Da er dankbar dir zu Füßen lag,

Fühlt‘ sein Herz an deinem Herzen schwellen,

Fühlte sich in deinem Auge gut,

Alle seine Sinnen sich erhellen

Und beruhigen sein brausend Blut!

Und von allem dem schwebt ein Erinnern

Nur noch um das ungewisse Herz,

Fühlt die alte Wahrheit ewig gleich im Innern,

Und der neue Zustand wird ihm Schmerz.

Und wir scheinen uns nur halb beseelet,

Dämmernd ist um uns der hellste Tag.

Glücklich, daß das Schicksal, das uns quälet,

Uns doch nicht verändern mag!