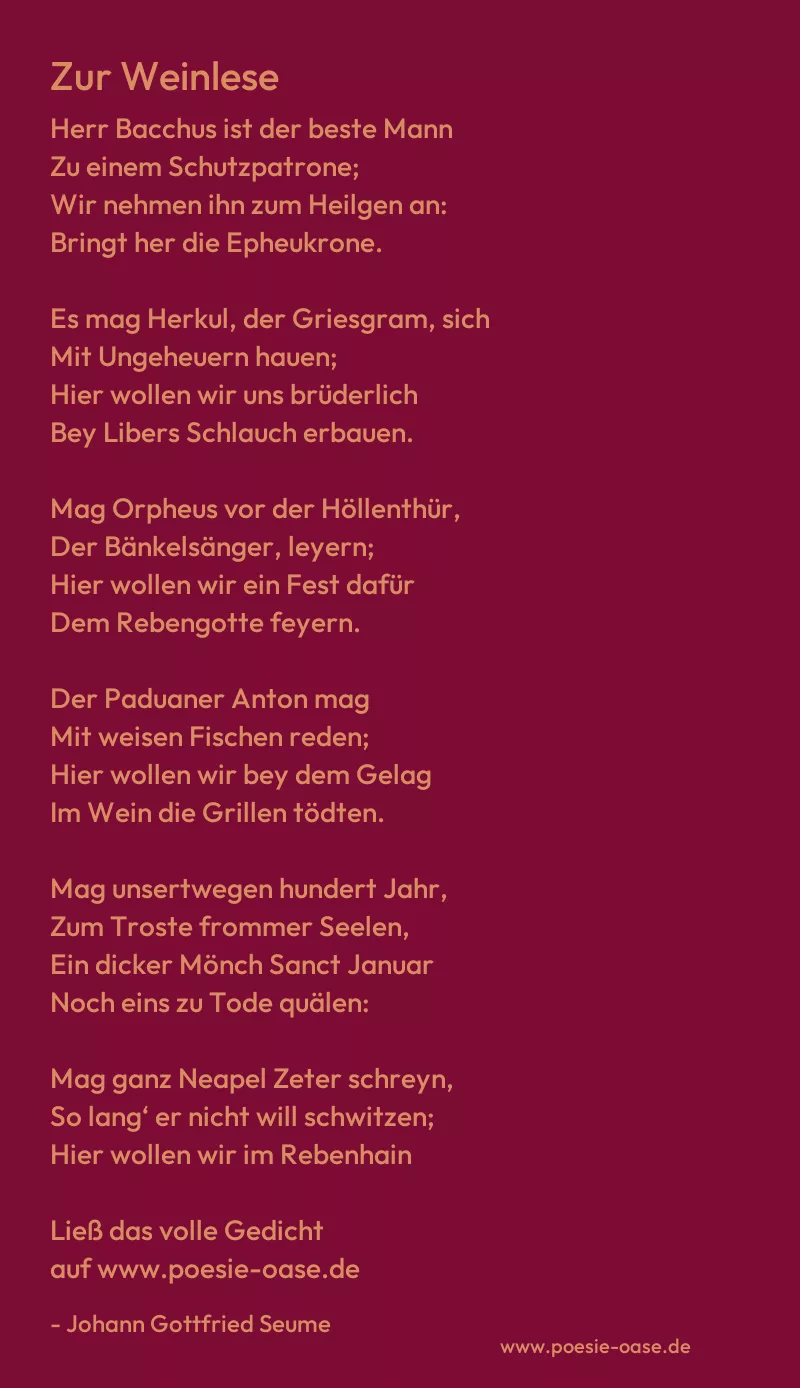

Herr Bacchus ist der beste Mann

Zu einem Schutzpatrone;

Wir nehmen ihn zum Heilgen an:

Bringt her die Epheukrone.

Es mag Herkul, der Griesgram, sich

Mit Ungeheuern hauen;

Hier wollen wir uns brüderlich

Bey Libers Schlauch erbauen.

Mag Orpheus vor der Höllenthür,

Der Bänkelsänger, leyern;

Hier wollen wir ein Fest dafür

Dem Rebengotte feyern.

Der Paduaner Anton mag

Mit weisen Fischen reden;

Hier wollen wir bey dem Gelag

Im Wein die Grillen tödten.

Mag unsertwegen hundert Jahr,

Zum Troste frommer Seelen,

Ein dicker Mönch Sanct Januar

Noch eins zu Tode quälen:

Mag ganz Neapel Zeter schreyn,

So lang‘ er nicht will schwitzen;

Hier wollen wir im Rebenhain

Bey großen Trauben sitzen:

Mit Weinlaub unser Haupt bekrönt,

Und Thyrsen unsre Lanzen,

Wenn hoch der Chor Evoeh tönt,

Um Vater Bacchus tanzen:

Rund um den großen Wundermann

Und seine Tieger springen;

Und wer den Chor nicht halten kann,

Doch mit Evoeh singen.

Er schuf der Kelter Zaubersaft,

Und gab in Purpurreben

Den Erdensöhnen Götterkraft

Zu einem neuen Leben.

Er wandelt durch das Erdenrund

Wohlthätig mit Geschenken,

Vom Indusstrande nach Burgund,

Die Sterblichen zu tränken.

Von Cypern bis zum Hoffnungskap,

Von Tokay bis zum Rheine

Deckt, wo er geht, sein Götterstab

Die Hügel stracks mit Weine.

Er schickt sein gramverscheuchend Gut

Entfernten Nationen,

Die nah am Pol mit kaltem Blut

Im Schoos des Winters wohnen.

Trinkt, Brüder, laßt uns Sterblichkeit

Und Gruft und Tod vergessen,

Und uns schon jetzt mit Ewigkeit

Und mit den Göttern messen.

Trinkt, Winzer, eure Humpen leer,

Und füllet Korb und Ständer,

Und lehnt, wird euch das Haupt zu schwer,

Euch fest an das Geländer.

Evoeh, Bacche, Jacche!

Lyäens Nektar winket;

Hebt volle Tummler in die Höh,

Jauchzt Libern Dank, und trinket.