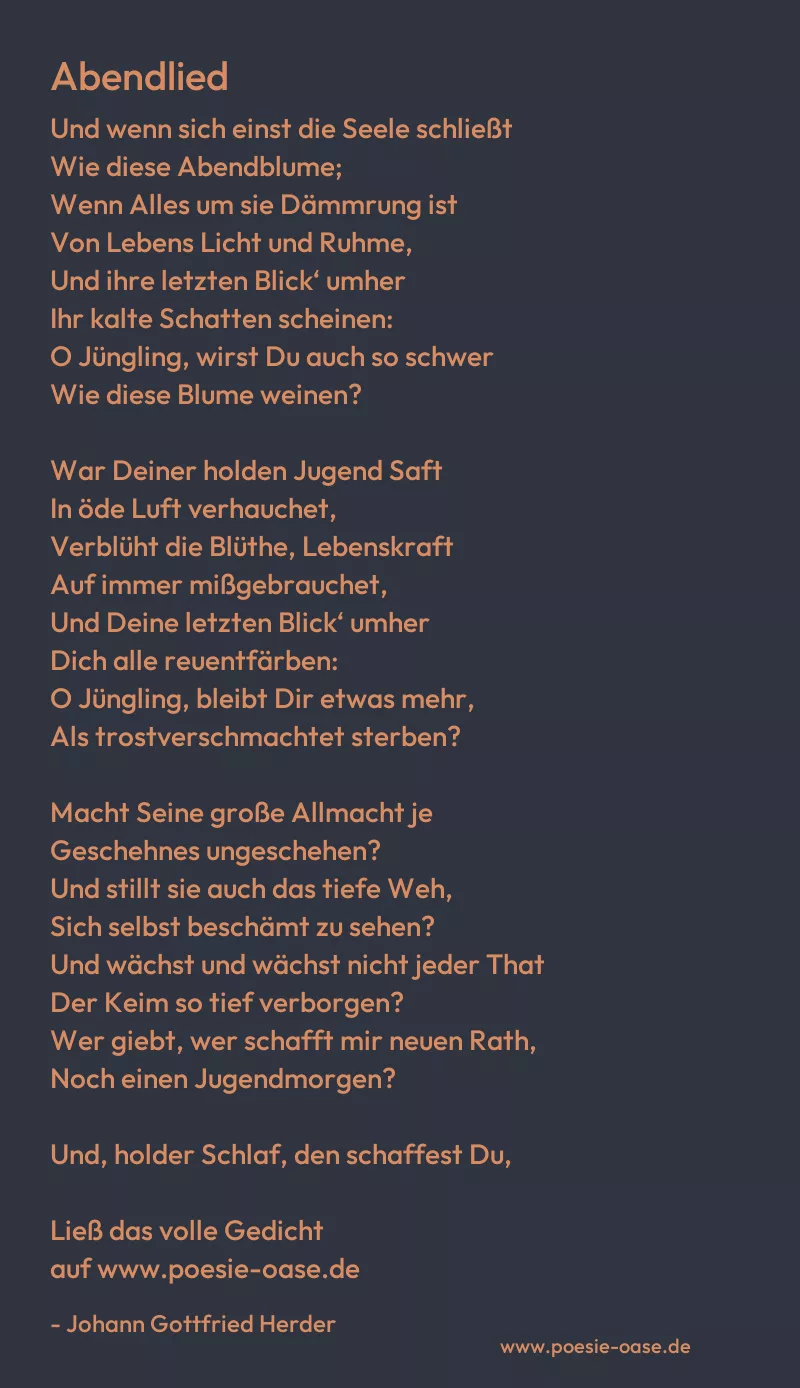

Und wenn sich einst die Seele schließt

Wie diese Abendblume;

Wenn Alles um sie Dämmrung ist

Von Lebens Licht und Ruhme,

Und ihre letzten Blick‘ umher

Ihr kalte Schatten scheinen:

O Jüngling, wirst Du auch so schwer

Wie diese Blume weinen?

War Deiner holden Jugend Saft

In öde Luft verhauchet,

Verblüht die Blüthe, Lebenskraft

Auf immer mißgebrauchet,

Und Deine letzten Blick‘ umher

Dich alle reuentfärben:

O Jüngling, bleibt Dir etwas mehr,

Als trostverschmachtet sterben?

Macht Seine große Allmacht je

Geschehnes ungeschehen?

Und stillt sie auch das tiefe Weh,

Sich selbst beschämt zu sehen?

Und wächst und wächst nicht jeder That

Der Keim so tief verborgen?

Wer giebt, wer schafft mir neuen Rath,

Noch einen Jugendmorgen?

Und, holder Schlaf, den schaffest Du,

Giebst neuen Jugendmorgen,

Bist Labetrunk und Schattenruh,

Bist Labsal aller Sorgen,

Bist Todesbruder! O wie schön

Sich Sein und Nichtsein grenzen!

Wie frisch wird meine Abendthrän‘

Am frühen Morgen glänzen!

Und nach dem Tod – es wird uns sein

Als nach des Rausches Schlummer:

Verrauscht, verschlummert Lebenspein

Und Schmerz und Reu und Kummer.

O Tod, o Schlaf, der Dich erfand,

Erfand der Menschheit Segen;

Breit‘ aus auf mich Dein Schlafgewand,

Zur Ruhe mich zu legen!

Denn was wär‘ unsre Lebenszeit,

Auch unsre Zeit der Freuden?

Ein Strudel von Mühseligkeit,

Ein Wirbel süßer Leiden,

Ein ew’ger Taumel! Holder Schlaf,

Zu neuem Freudenmahle

Für Alles, was auch heut mich traf,

Gieb mir die Labeschale!