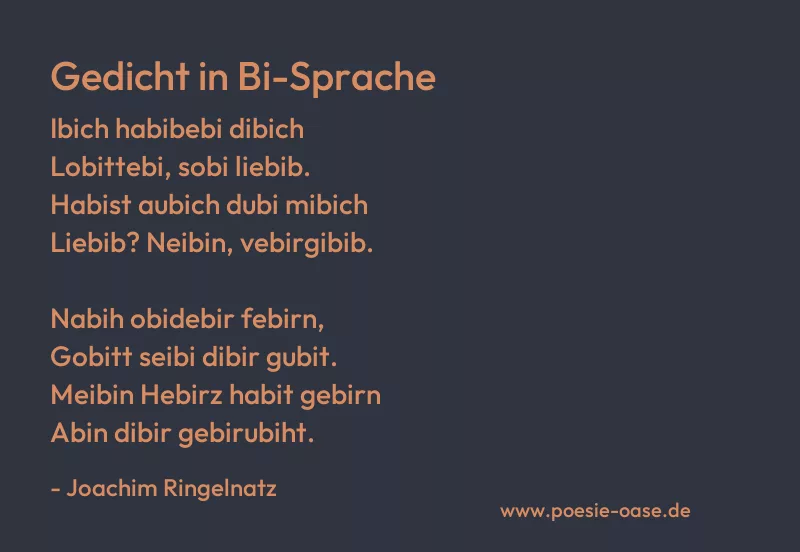

Ibich habibebi dibich

Lobittebi, sobi liebib.

Habist aubich dubi mibich

Liebib? Neibin, vebirgibib.

Nabih obidebir febirn,

Gobitt seibi dibir gubit.

Meibin Hebirz habit gebirn

Abin dibir gebirubiht.

Ibich habibebi dibich

Lobittebi, sobi liebib.

Habist aubich dubi mibich

Liebib? Neibin, vebirgibib.

Nabih obidebir febirn,

Gobitt seibi dibir gubit.

Meibin Hebirz habit gebirn

Abin dibir gebirubiht.

Das Gedicht „Gedicht in Bi-Sprache“ von Joachim Ringelnatz ist ein verspieltes Sprachkunstwerk, das sich der sogenannten „Bi-Sprache“ bedient – einer Art Sprachspiel, bei dem Silben eingefügt werden, um Worte bewusst zu verfremden. Diese absichtlich kindliche, spielerische Verzerrung der Sprache gibt dem Gedicht eine humorvolle und zugleich geheimnisvolle Note.

Hinter der ungewöhnlichen Form verbirgt sich eine zarte Liebeserklärung. Der lyrische Sprecher gesteht seine Liebe („Ich habe dich so lieb“) und fragt schüchtern, ob diese Liebe erwidert wird. Die Unsicherheit und Hoffnung des Sprechers schimmern trotz der Sprachspielerei deutlich durch und verleihen dem Gedicht eine berührende Naivität.

Der zweite Teil des Gedichts drückt eine tiefe emotionale Verbundenheit aus. Das Herz des Sprechers gehört ganz der geliebten Person und sehnt sich nach Erwiderung. Auch wenn der Text durch die Verfremdung auf den ersten Blick wie ein kindischer Nonsens wirkt, offenbart sich darin eine ehrliche, fast verletzliche Liebesbotschaft.

Ringelnatz nutzt die Bi-Sprache geschickt, um die kindliche Seite der Liebe, das Stolpern, Stottern und Zögern, in einer spielerischen Form abzubilden. Das Gedicht zeigt damit, dass auch in scheinbar albernen Sprachspielereien große Gefühle verborgen sein können.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.