Der Briefmark

Ein männlicher Briefmark erlebte

was Schönes, bevor er klebte.

Er war von einer Prinzessin beleckt.

Da war die Liebe in ihm erweckt.

Er wollte sie wiederküssen,

Doch hat er verreisen müssen.

So liebte er sie vergebens.

Das ist die Tragik des Lebens…

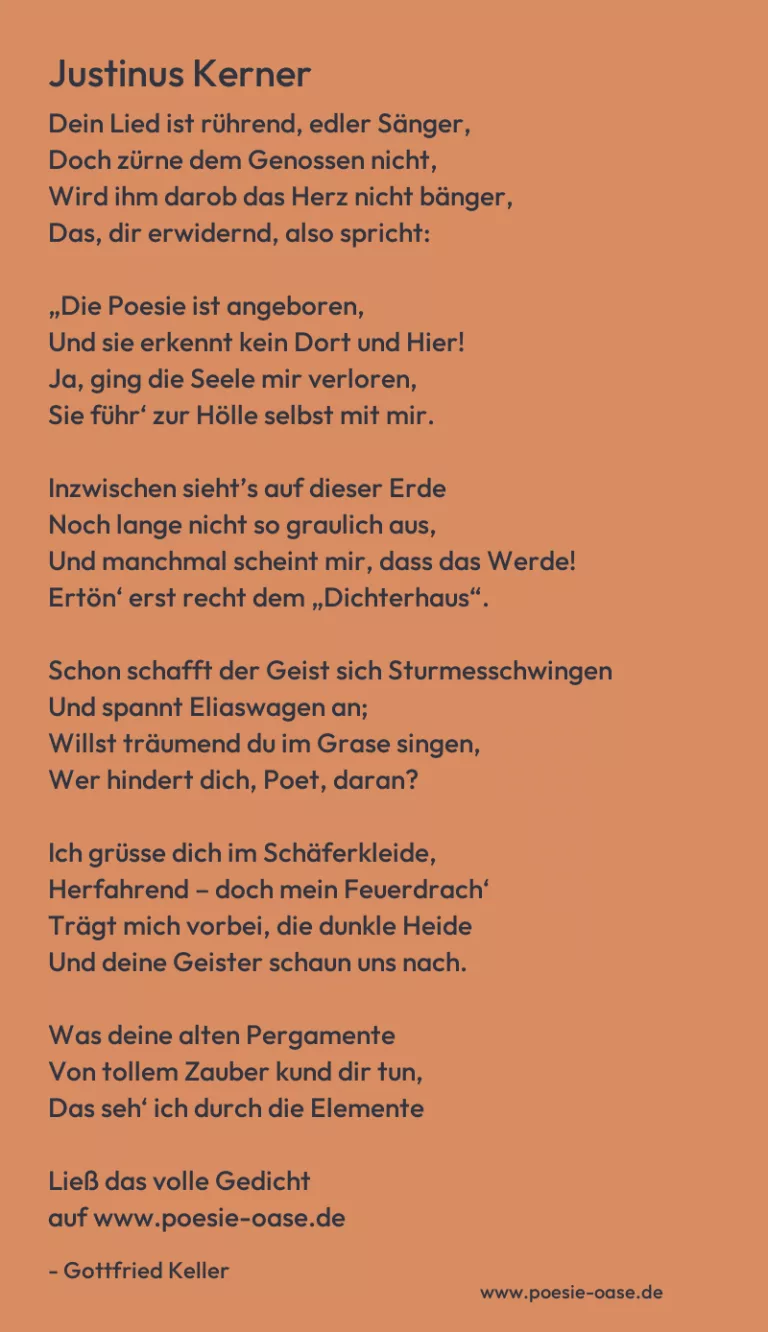

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Der Briefmark“ von Joachim Ringelnatz erzählt in einer kurzen, humorvollen Szene die tragische Liebesgeschichte einer Briefmarke. Durch die Vermenschlichung der Briefmarke, die durch den Kuss einer Prinzessin Liebe empfindet, wird eine anrührende kleine Fabel geschaffen, die das große Thema der unerwiderten Liebe auf eine charmante Weise behandelt.

Die Briefmark erlebt einen Moment höchsten Glücks: Der Kuss – das Belecken durch die Prinzessin – wird für ihn zum Zeichen der innigen Verbindung. Doch bevor er diese Empfindung erwidern kann, wird er zu seiner eigentlichen Bestimmung geschickt: auf Reisen. So bleibt seine Liebe unerfüllt und führt zu stiller Trauer.

Die Reduktion auf eine alltägliche, banale Handlung – das Anlecken einer Briefmarke – in Kombination mit der hohen emotionalen Bedeutung, die dem Moment zugeschrieben wird, erzeugt eine feine Ironie. Ringelnatz spielt geschickt mit der Diskrepanz zwischen der objektiven Bedeutungslosigkeit des Ereignisses und der subjektiven, tiefen Empfindung der Briefmarke.

Im letzten Vers zieht Ringelnatz eine allgemeine Lebenslehre aus dieser kleinen Episode: Oft bleiben große Gefühle unbeantwortet, und das Schicksal zwingt uns, getrennte Wege zu gehen. Die Tragik des Lebens, so scheint es, liegt in der Unvereinbarkeit von Wunsch und Wirklichkeit – ein Gedanke, der trotz aller Heiterkeit einen nachdenklichen Unterton hinterlässt.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.