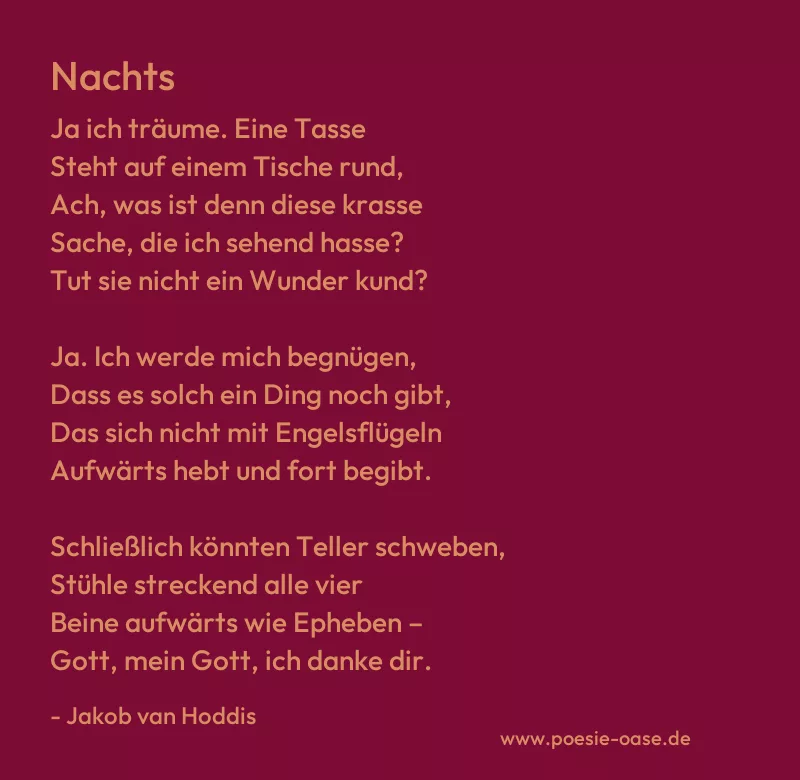

Nachts

Ja ich träume. Eine Tasse

Steht auf einem Tische rund,

Ach, was ist denn diese krasse

Sache, die ich sehend hasse?

Tut sie nicht ein Wunder kund?

Ja. Ich werde mich begnügen,

Dass es solch ein Ding noch gibt,

Das sich nicht mit Engelsflügeln

Aufwärts hebt und fort begibt.

Schließlich könnten Teller schweben,

Stühle streckend alle vier

Beine aufwärts wie Epheben –

Gott, mein Gott, ich danke dir.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Nachts“ von Jakob van Hoddis vermittelt eine Atmosphäre der Verwunderung und des Staunens, gepaart mit einer fast surrealen Betrachtung des Alltäglichen. Der Dichter beginnt mit einem Traum, in dem er eine „Tasse“ auf einem Tisch sieht – ein gewöhnliches, banales Objekt, das durch seine Präsentation in einem Traumzustand an Bedeutung gewinnt. Der Begriff „krass“ deutet auf eine unerklärliche Faszination hin, die der Sprecher für dieses scheinbar triviale Ding empfindet. Es ist ein „Wunder“, das auf eine subtile Weise den gewohnten Blick auf die Welt hinterfragt und den Leser dazu anregt, alltägliche Dinge in einem neuen Licht zu sehen.

Die Frage „Was ist denn diese krasse Sache?“ verweist auf die Ungewöhnlichkeit des Moments und das Unverständliche, das in der Alltäglichkeit verborgen ist. Die Tasse, ein alltäglicher Gegenstand, wird plötzlich zu einem Symbol für das Unerklärliche, das die Grenzen der Vernunft überschreitet. Doch der Sprecher gibt sich mit dieser Anomalie zufrieden und akzeptiert, dass es Dinge gibt, die nicht immer erklärt werden müssen. Das Akzeptieren dieser unerklärlichen Erscheinung – „Ich werde mich begnügen“ – zeigt eine Haltung des Staunens und der Bescheidenheit gegenüber den Mysterien des Lebens.

In der zweiten Strophe wird das Bild weiter entfremdet: „Teller könnten schweben, Stühle streckend alle vier Beine aufwärts wie Epheben“. Hier wird die Vorstellungskraft des Dichters noch weiter entfaltet, indem er Dinge beschreibt, die unmöglich erscheinen, die jedoch in einem Traum oder einer fantastischen Welt durchaus Platz haben könnten. Die „Epheben“ – eine Anspielung auf junge Männer im antiken Griechenland, die mit einer gewissen Schönheit und Reinheit assoziiert werden – verleihen dem Bild eine zusätzliche Dimension von Erhabenheit und Ungewöhnlichkeit. Es ist eine Vorstellung von der Welt, die sich von der gewohnten Realität abhebt und in einen Bereich von Magie und Wundern übergeht.

Am Ende des Gedichts dankt der Sprecher „Gott“ für dieses Wunder – für die Möglichkeit, in einer Welt zu leben, die jenseits des Verstandes und der Vernunft existiert. Der Dank an Gott könnte als Ausdruck der Anerkennung für das Unbegreifliche und das Unerklärliche verstanden werden, das dennoch Teil des Lebens ist. Das Gedicht vermittelt eine Art von Gelassenheit und Akzeptanz gegenüber der wunderbaren Absurdität des Lebens, das nicht immer rational und erklärbar sein muss, sondern auch Raum für Staunen und Imagination lässt.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.