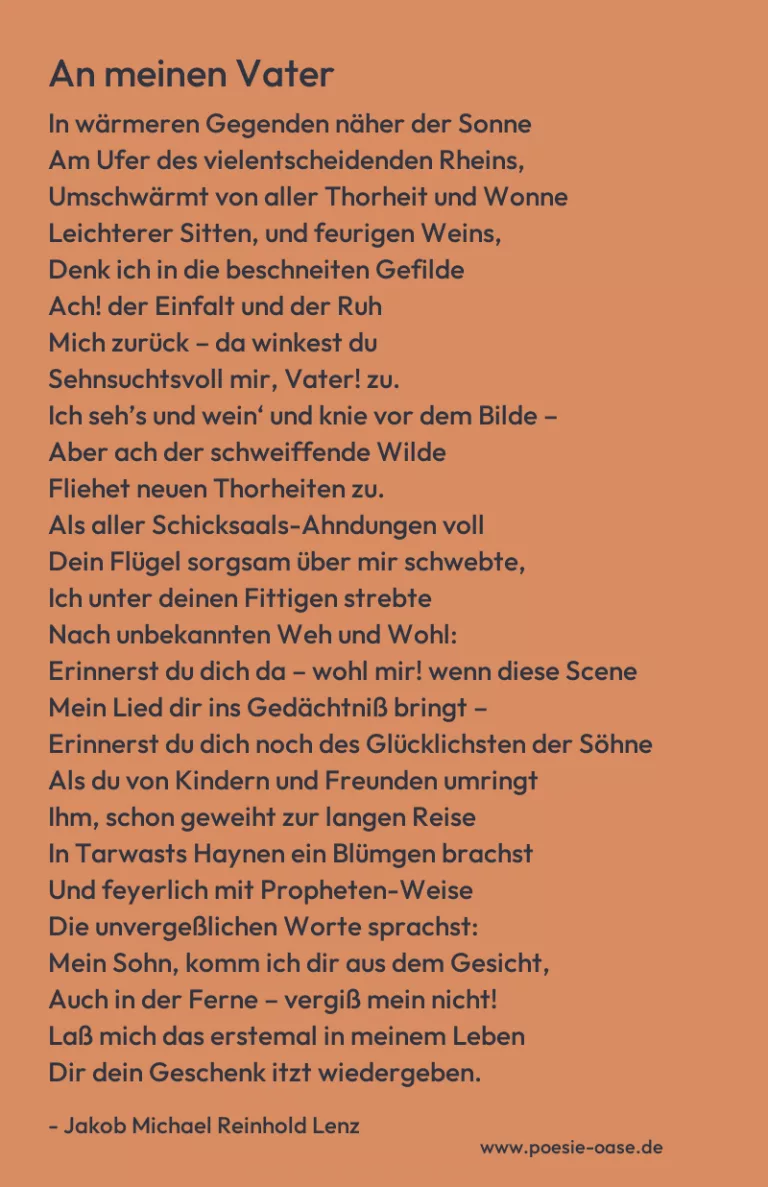

An die Nachtigall

O Philomele,

Sing immer zu!

Du siehst, ich quäle

Mich mehr als du.

Es floh der meine

Wie deiner floh,

Und wie der deine,

So liebt‘ er, – so! –

Nur wenig Tage

Währt dein Gesang,

Doch meine Klage

Währt lebenslang.

Nach kurzer Weile

Suchst fremde Luft:

Und ich – ich eile

Zur dunkeln Gruft.

Im schönen Lenze

Kommt wieder dir

Von ferner Grenze

Dein Liebchen hier.

Und neue Freude

Bringt dir das Jahr,

Ich lieb‘ – und leide

Ach immerdar!

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „An die Nachtigall“ von Jakob Michael Reinhold Lenz beschreibt die tragische Zerrissenheit des lyrischen Ichs, das seine eigene unglückliche Liebe in einem Dialog mit der Nachtigall spiegelt. Die Nachtigall wird dabei als Symbol für das flüchtige Glück und die Freiheit der Natur dargestellt, während das lyrische Ich in tieferem Schmerz gefangen ist.

In der ersten Strophe spricht der Sprecher die Nachtigall (Philomele) an und fordert sie auf, weiterhin zu singen. Dabei zeigt sich die innere Qual des Sprechers, der im Gegensatz zur Vogelweise in einer scheinbar endlosen Traurigkeit lebt. Die Parallele zwischen dem Leid der Nachtigall und dem des lyrischen Ichs wird im zweiten Vers deutlich: Sowohl die Nachtigall als auch der Sprecher haben ihre „Liebsten“ verloren. Die einfache, aber tiefe Struktur des Gedichts verdeutlicht die Gemeinsamkeit von Verlust und Trauer, wobei der Sprecher die Nachtigall als ein Wesen sieht, das ebenso leidet, aber dennoch in der Lage ist, sich von ihrem Schmerz zu befreien – etwas, was dem lyrischen Ich nicht gelingt.

Die zweite Strophe vertieft das Gefühl der Vergänglichkeit. Die Nachtigall singt nur für eine kurze Zeit im Frühling, aber ihre Klage wird in den Augen des Sprechers zu einer lebenslangen Pein. Während die Vögel nach einer kurzen Leidensperiode zu neuer Freude finden, bleibt das Leid des Sprechers unverändert, als ob es nicht nur eine momentane Trauer wäre, sondern ein bleibendes Schicksal. Der Gegensatz zwischen der vorübergehenden Freude der Nachtigall und der dauerhaften Last des lyrischen Ichs unterstreicht das Thema der unausweichlichen und schmerzhaften Liebe.

In der letzten Strophe wird die Wiederkehr des Frühlings für die Nachtigall als ein Moment der Erneuerung und Freude beschrieben. Ihr Liebchen kehrt zurück und bringt ihr neue Freude. Im Gegensatz dazu steht der Sprecher, der weiterhin in der Dunkelheit seines eigenen Leids gefangen bleibt und sich mit dem Gedanken an den Tod versöhnt. Der Gang zur „dunklen Gruft“ deutet auf den endgültigen Schluss seiner Sehnsucht hin, ein Ende, das für ihn keine Rückkehr in das Leben oder die Liebe mehr zulässt.

Das Gedicht kontrastiert also die Erneuerung und Vergänglichkeit des Lebens in der Natur mit der ständigen, unaufhörlichen Trauer des lyrischen Ichs. Die Nachtigall als Symbol für vergängliche Freude und die ständige Liebe des Sprechers zu seiner verlorenen Liebe ergeben eine schmerzhafte und doch kraftvolle Reflexion über den Unterschied zwischen natürlichen Zyklen und menschlichem Leid.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.