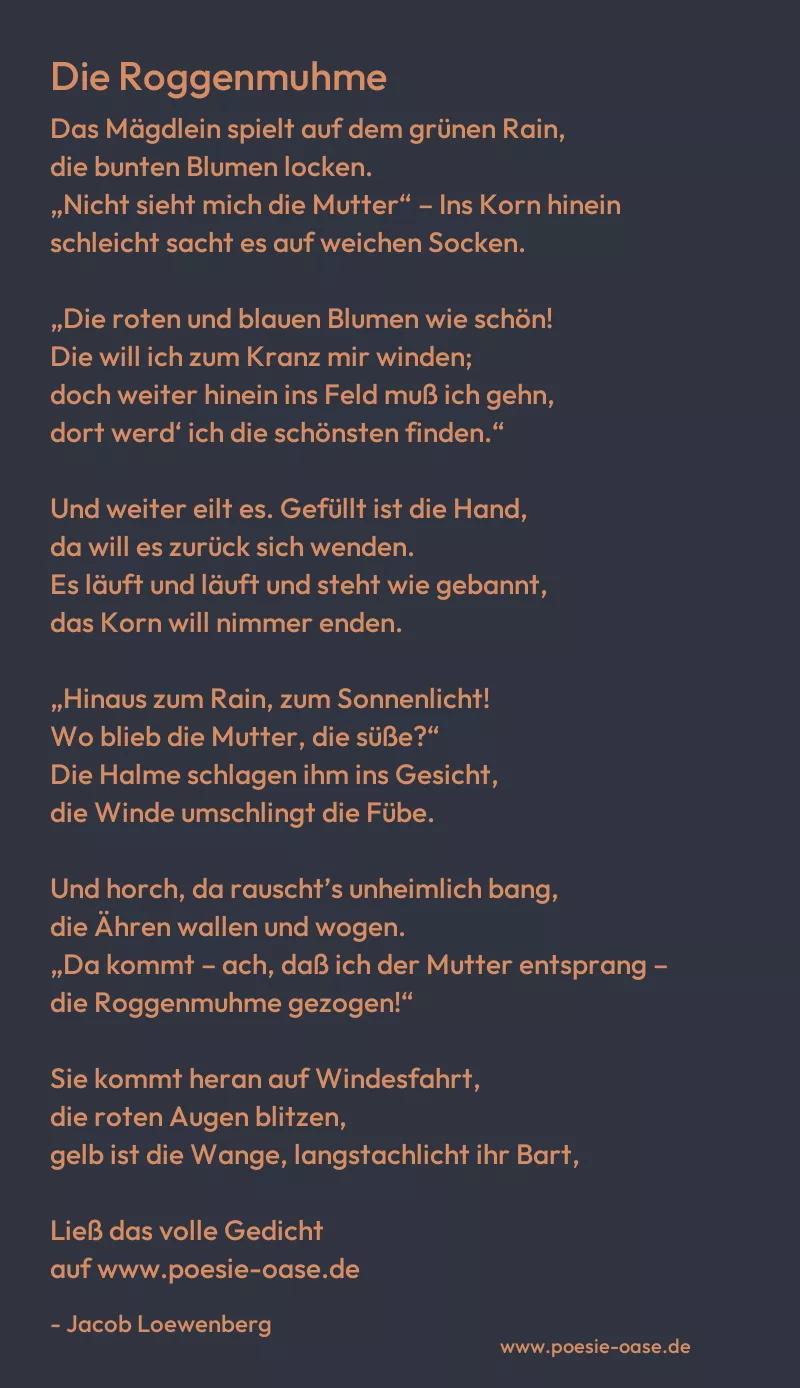

Das Mägdlein spielt auf dem grünen Rain,

die bunten Blumen locken.

„Nicht sieht mich die Mutter“ – Ins Korn hinein

schleicht sacht es auf weichen Socken.

„Die roten und blauen Blumen wie schön!

Die will ich zum Kranz mir winden;

doch weiter hinein ins Feld muß ich gehn,

dort werd‘ ich die schönsten finden.“

Und weiter eilt es. Gefüllt ist die Hand,

da will es zurück sich wenden.

Es läuft und läuft und steht wie gebannt,

das Korn will nimmer enden.

„Hinaus zum Rain, zum Sonnenlicht!

Wo blieb die Mutter, die süße?“

Die Halme schlagen ihm ins Gesicht,

die Winde umschlingt die Fübe.

Und horch, da rauscht’s unheimlich bang,

die Ähren wallen und wogen.

„Da kommt – ach, daß ich der Mutter entsprang –

die Roggenmuhme gezogen!“

Sie kommt heran auf Windesfahrt,

die roten Augen blitzen,

gelb ist die Wange, langstachlicht ihr Bart,

die Haare sind Ährenspitzen.

„Wie kommst du her in mein Revier

und gehst auf verbotenen Pfaden?

Was raubst du meine Kinder mir,

Kornblumen und Mohn und Raden?

Weh dir!“ Sie streckt die Hand nach ihm aus,

es fühlt die stechenden Grannen.

„Nimm hin deine Blumen, und laß mich nach Haus!“

Und bebend stürzt es von dannen.

Fort, fort zur Mutter! Das Korn nimmt kein End‘,

vergebens will es entwischen,

die Roggenmuhme dicht hinter ihm rennt,

die Ähren höhnen und zischen.

Schon fühlt es, wie ihr Arm es umschlingt.

„Erbarme dich mein, erbarme!“

Dort ist der Rain. „O Mutter!“ – Da sinkt

das Kind ihr tot in die Arme.