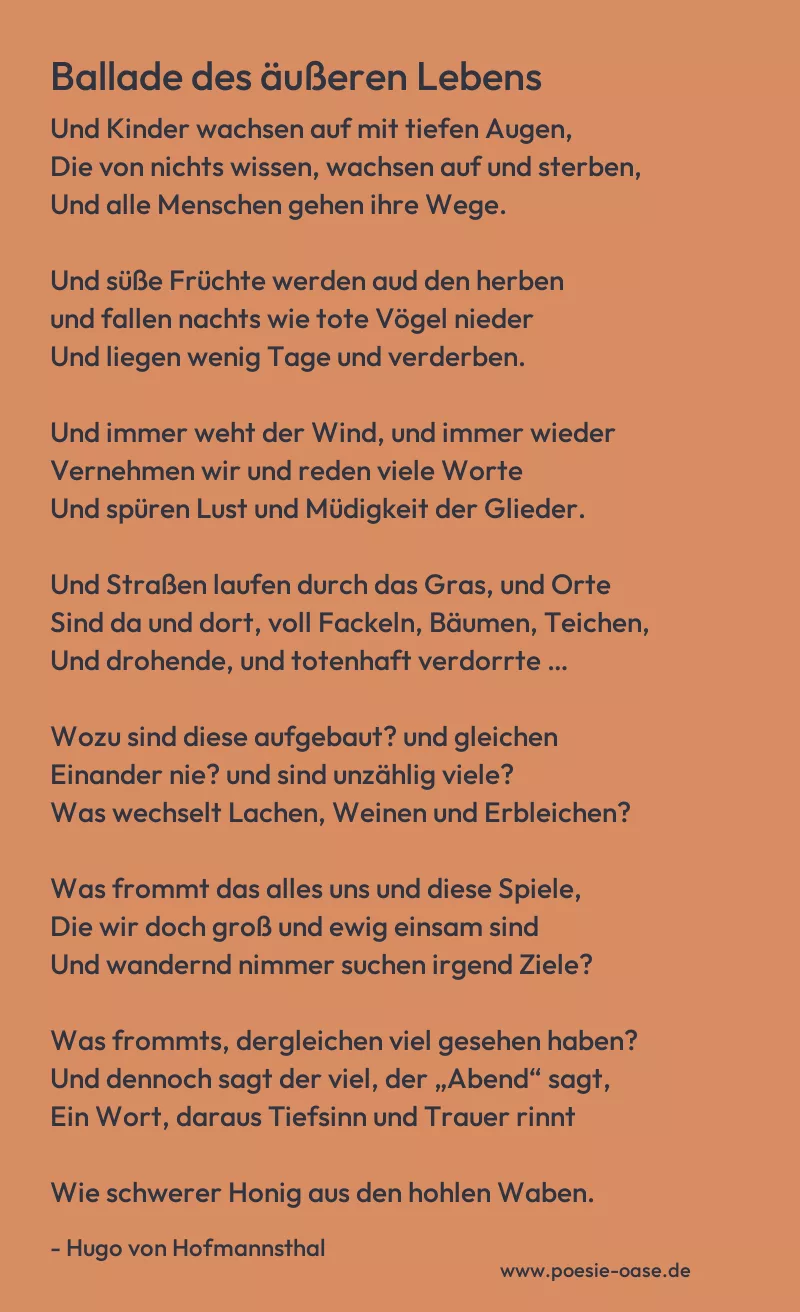

Ballade des äußeren Lebens

Und Kinder wachsen auf mit tiefen Augen,

Die von nichts wissen, wachsen auf und sterben,

Und alle Menschen gehen ihre Wege.

Und süße Früchte werden aud den herben

und fallen nachts wie tote Vögel nieder

Und liegen wenig Tage und verderben.

Und immer weht der Wind, und immer wieder

Vernehmen wir und reden viele Worte

Und spüren Lust und Müdigkeit der Glieder.

Und Straßen laufen durch das Gras, und Orte

Sind da und dort, voll Fackeln, Bäumen, Teichen,

Und drohende, und totenhaft verdorrte …

Wozu sind diese aufgebaut? und gleichen

Einander nie? und sind unzählig viele?

Was wechselt Lachen, Weinen und Erbleichen?

Was frommt das alles uns und diese Spiele,

Die wir doch groß und ewig einsam sind

Und wandernd nimmer suchen irgend Ziele?

Was frommts, dergleichen viel gesehen haben?

Und dennoch sagt der viel, der „Abend“ sagt,

Ein Wort, daraus Tiefsinn und Trauer rinnt

Wie schwerer Honig aus den hohlen Waben.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Ballade des äußeren Lebens“ von Hugo von Hofmannsthal ist eine tief melancholische, philosophische Betrachtung über das menschliche Dasein, das von Vergänglichkeit, Sinnsuche und innerer Leere geprägt ist. In eindringlichen Bildern beschreibt Hofmannsthal das äußere Leben als Abfolge von Tätigkeiten, Ereignissen und Naturvorgängen – ohne dabei einen tieferen Halt oder ein Ziel zu erkennen.

Die ersten Verse konfrontieren den Leser mit der Grundkonstante der Existenz: Kinder wachsen heran, „wissen von nichts“ – und sterben. Das Leben beginnt und endet im Unwissen, fast beiläufig, eingebettet in ein großes, unbegriffenes Ganzes. Die Menschen „gehen ihre Wege“, scheinbar planlos, ohne höheren Sinn. Die süßen Früchte, die „auf den herben“ folgen, verrotten schnell – ein starkes Vanitas-Bild, das das Vergängliche der Schönheit und Lust betont.

Der zweite Teil des Gedichts zeigt die Welt als einen ständigen Wechsel von Bewegung und Zerfall. Der Wind weht „immer“, Worte werden gesprochen, Körper empfinden Lust und Müdigkeit – all das wirkt wie ein ständiges Rauschen des Lebens, das keinen Halt bietet. Orte, Straßen, Landschaften entstehen, existieren, verwittern – sie sind zahlreich und uneinheitlich, ohne dass sich aus ihnen ein Muster oder eine Ordnung ableiten ließe.

Zentrale Fragen tauchen in den Strophen auf: „Wozu sind diese aufgebaut?“ – „Was frommt das alles uns?“ Die Wiederholung dieser Fragen verstärkt die existentielle Ratlosigkeit, das Gefühl, dass all das äußere Leben – das Tun, das Erleben, das Wandern – keine letzte Bedeutung birgt. Der Mensch erscheint „groß und ewig einsam“, verurteilt zu einem ziellosen Umhergehen, ohne je wirklich anzukommen.

Am Ende steht ein scheinbar kleines Wort: „Abend“. Doch gerade darin erkennt das lyrische Ich einen besonderen Gehalt. Es ist ein Wort, das „viel sagt“, weil es Trauer, Endlichkeit und Tiefe in sich trägt – wie „schwerer Honig aus den hohlen Waben“. Dieses Bild verbindet Süße und Schwere, Tiefe und Leere – es ist ein poetisches Sinnbild für den existenziellen Gehalt des Moments, der trotz aller Leere eine gewisse Schönheit oder Würde in sich trägt.

Hofmannsthal gelingt mit dieser Ballade eine leise, eindringliche Reflexion über das Leben, das in seinem äußeren Ablauf oft sinnlos erscheint – und doch von einzelnen Momenten durchbrochen wird, die Tiefe und Bedeutung andeuten. Es ist eine resignative, aber nicht gänzlich hoffnungslose Meditation über die Zerbrechlichkeit und Rätselhaftigkeit menschlicher Existenz.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.