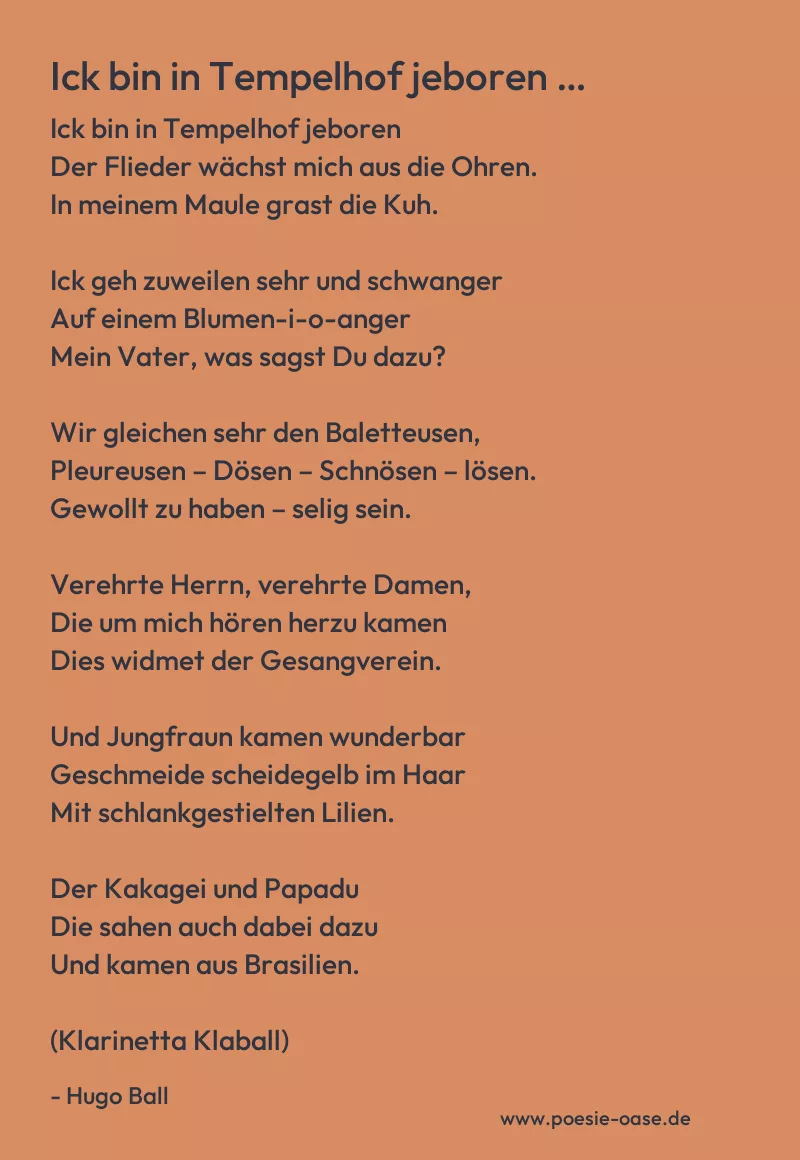

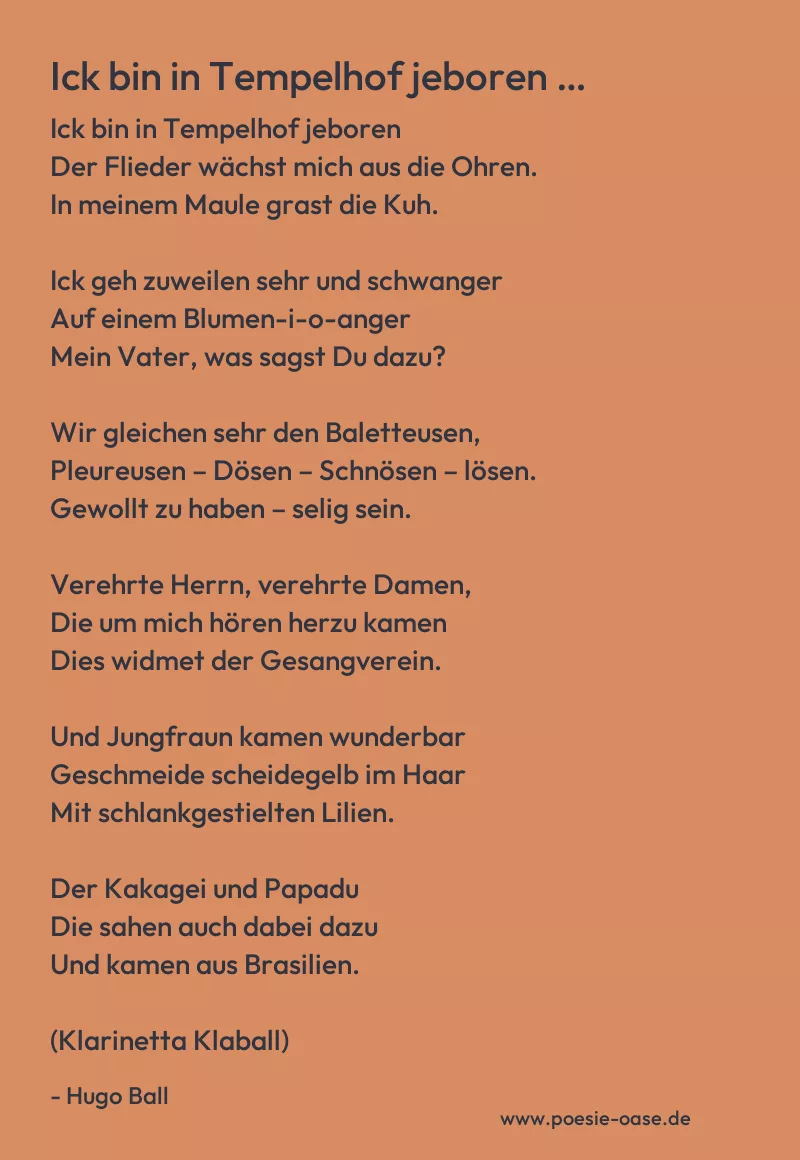

Ick bin in Tempelhof jeboren …

Ick bin in Tempelhof jeboren

Der Flieder wächst mich aus die Ohren.

In meinem Maule grast die Kuh.

Ick geh zuweilen sehr und schwanger

Auf einem Blumen-i-o-anger

Mein Vater, was sagst Du dazu?

Wir gleichen sehr den Baletteusen,

Pleureusen – Dösen – Schnösen – lösen.

Gewollt zu haben – selig sein.

Verehrte Herrn, verehrte Damen,

Die um mich hören herzu kamen

Dies widmet der Gesangverein.

Und Jungfraun kamen wunderbar

Geschmeide scheidegelb im Haar

Mit schlankgestielten Lilien.

Der Kakagei und Papadu

Die sahen auch dabei dazu

Und kamen aus Brasilien.

(Klarinetta Klaball)

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Ick bin in Tempelhof jeboren …“ von Hugo Ball ist ein typisches Beispiel für den dadaistischen Umgang mit Sprache, Logik und Bedeutung. Es bricht bewusst mit konventionellen Formen der Lyrik und parodiert dabei sowohl bürgerliche Kultur als auch poetische Erwartungshaltungen. Die Sprache ist voller absurder Bilder, lautmalerischer Elemente und überraschender Assoziationen – ein Spiel mit Klang, Identität und Unsinn, das seine Wirkung gerade durch den scheinbaren Bedeutungsverlust entfaltet.

Schon in den ersten Zeilen wird mit Dialekt („Ick“) und groteskem Bild („Der Flieder wächst mich aus die Ohren“) eine ungewöhnliche lyrische Figur geschaffen. Die Vermischung von Mensch und Natur, von Blume und Körper, Kuh und Mund, löst die Grenze zwischen Subjekt und Umwelt auf. Es entsteht eine surreale Szenerie, in der poetische Logik durch absurde Bildwelten ersetzt wird.

Auch der zweite Abschnitt spielt mit scheinbar tiefsinnigen Aussagen, die ins Lächerliche kippen: Das „sehr und schwanger“ Sein wird zur klanglichen Verrückung, während die Anrufung des Vaters („was sagst Du dazu?“) wie eine ironisch ins Leere laufende Selbstreflexion wirkt. Die Reihung von Worten wie „Pleureusen – Dösen – Schnösen – lösen“ setzt sich lautspielerisch über Bedeutung hinweg und erzeugt eine Art rhythmisches Vibrieren zwischen Sinn und Nonsens.

Der Verweis auf den „Gesangverein“ und die „verehrten Herrn, verehrten Damen“ parodiert klassische Bühnensituationen, macht sich über traditionelle Repräsentationsformen lustig und schlägt eine Brücke zur Varieté- oder Cabaret-Kultur, in der Dadaismus oft seine Bühne fand. Die darauf folgende Erscheinung der Jungfrauen mit „scheidegelbem“ Schmuck wirkt sowohl poetisch als auch provokativ – ein Spiel mit erotischer Anspielung und kindlicher Fantasie.

Papageien aus Brasilien und der lautmalerische Schluss „(Klarinetta Klaball)“ machen das Gedicht endgültig zur lautpoetischen Collage. Es endet wie eine schrille, bunte Szene aus einem dadaistischen Theaterstück, in dem Klänge, Reime und Rhythmen wichtiger sind als erzählerischer Zusammenhang.

Hugo Balls Gedicht ist somit eine bewusste Verweigerung traditioneller Lyrik – eine Feier des Absurden, eine Zersetzung sprachlicher Konventionen und ein Spiegel einer Zeit, in der gesellschaftliche und kulturelle Ordnung infrage gestellt wurde. Es ist anarchisch, verspielt und tief ironisch – ein typisches Produkt des Dada.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.