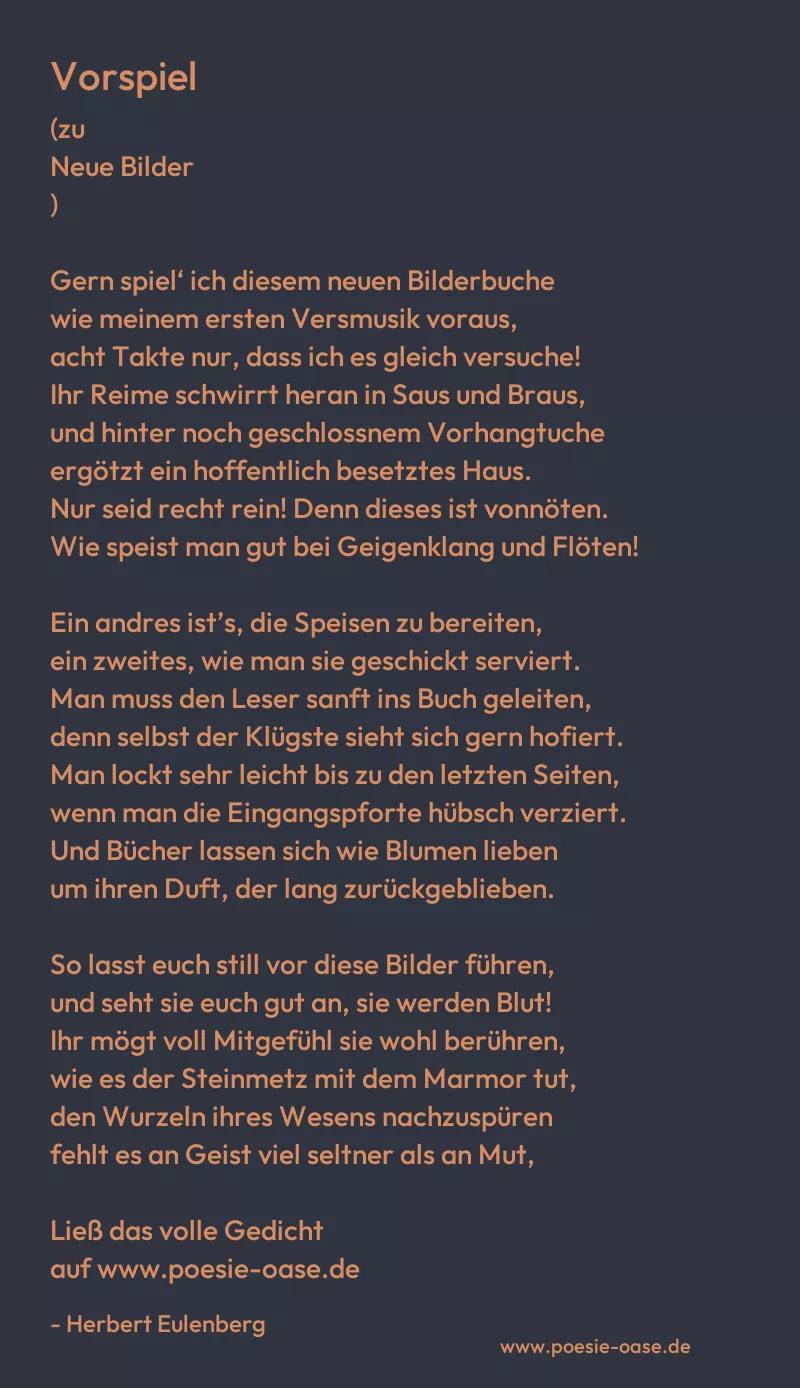

(zu

Neue Bilder

)

Gern spiel‘ ich diesem neuen Bilderbuche

wie meinem ersten Versmusik voraus,

acht Takte nur, dass ich es gleich versuche!

Ihr Reime schwirrt heran in Saus und Braus,

und hinter noch geschlossnem Vorhangtuche

ergötzt ein hoffentlich besetztes Haus.

Nur seid recht rein! Denn dieses ist vonnöten.

Wie speist man gut bei Geigenklang und Flöten!

Ein andres ist’s, die Speisen zu bereiten,

ein zweites, wie man sie geschickt serviert.

Man muss den Leser sanft ins Buch geleiten,

denn selbst der Klügste sieht sich gern hofiert.

Man lockt sehr leicht bis zu den letzten Seiten,

wenn man die Eingangspforte hübsch verziert.

Und Bücher lassen sich wie Blumen lieben

um ihren Duft, der lang zurückgeblieben.

So lasst euch still vor diese Bilder führen,

und seht sie euch gut an, sie werden Blut!

Ihr mögt voll Mitgefühl sie wohl berühren,

wie es der Steinmetz mit dem Marmor tut,

den Wurzeln ihres Wesens nachzuspüren

fehlt es an Geist viel seltner als an Mut,

und wenige können zu der Menschen Schwächen

dem Himmel gleich ein Ja und Amen sprechen.

Ich habe leider, dies ist schwer zu fassen,

den harten Satz zu oft als wahr erkannt,

dass Biographen ihre Helden hassen,

in deren Schatten sie sich matt gerannt,

und weit von ihrem Flug zurückgelassen,

zerpflücken sie ihr Bild mit kalter Hand.

Der größte Genius hat seine Grenzen,

die unsrer Ehrfurcht wert ins Ganze glänzen.

Nichts Größres als der Mensch lässt sich verehren,

wir leihen seine Züge ja selbst Gott,

und dieser Glaube lässt sich nicht entbehren,

wir würden allesamt uns denn zum Spott.

Dies eine soll man unsre Kinder lehren:

„Es ist der Mensch allein sich selber Gott.“

So wird ihr schönes erdenfrohes Leben

im freien Dienst um edle Geister schweben.

Drum hab‘ ich diese Bilder ausgehauen,

dass man im Großen Kleines liebgewinnt.

Das ärmste Leben lässt sich würdig bauen,

wenn man nicht niedrig und nicht feig gesinnt.

Nicht Sonntags nur soll man zur Höhe schauen

und alles hassen, was uns leer zerrinnt.

Ich predige den Guten wie den Schlechten,

nur einer Sorte Menschen nicht, den Knechten.

So tretet ein beim Dröhnen meiner Bässe,

und lasst’s euch wohl sein bei dem Leichenschmaus!

Nur äußerlich ist dieser Toten Blässe,

liebt sie, und gleich sehn sie lebendig aus.

Sie zogen freilich längst durch schroffe Pässe

auf steilen Zickzackwegen still nach Haus.

Doch zwischen Tod und sobenanntem Leben

sehn wir in einem fort die Fäden weben.

Der Vorhang rauscht, stets muss ich dabei zittern,

und leiste treten meine Toten vor,

aus Aschenurnen oder Grabesgittern.

Sie atmen, sprechen, seufzen uns ins Ohr,

und heben sich gleich ruhmumstrahlten Rittern

hoch aus dem unbeklagten grauen Chor.

Empfangt sie stehend und mit allen Ehren!

Der Geist kann nur im Geist sich neugebären.