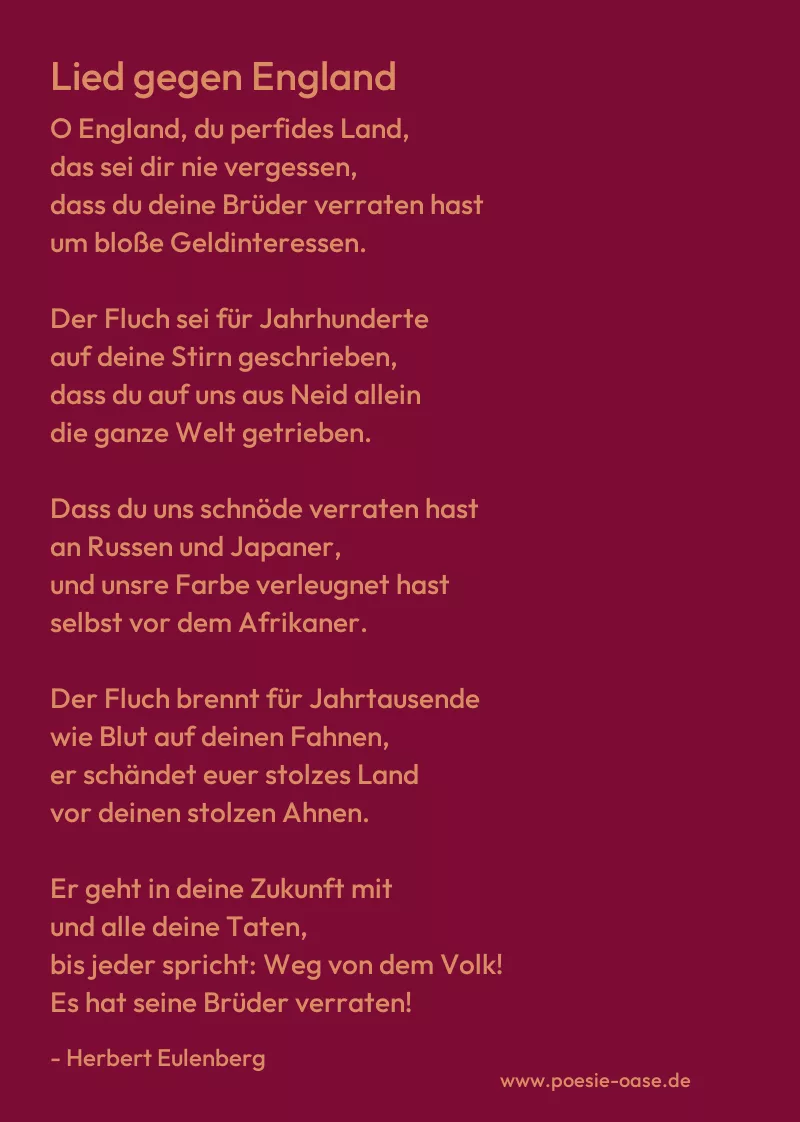

Lied gegen England

O England, du perfides Land,

das sei dir nie vergessen,

dass du deine Brüder verraten hast

um bloße Geldinteressen.

Der Fluch sei für Jahrhunderte

auf deine Stirn geschrieben,

dass du auf uns aus Neid allein

die ganze Welt getrieben.

Dass du uns schnöde verraten hast

an Russen und Japaner,

und unsre Farbe verleugnet hast

selbst vor dem Afrikaner.

Der Fluch brennt für Jahrtausende

wie Blut auf deinen Fahnen,

er schändet euer stolzes Land

vor deinen stolzen Ahnen.

Er geht in deine Zukunft mit

und alle deine Taten,

bis jeder spricht: Weg von dem Volk!

Es hat seine Brüder verraten!

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Herbert Eulenbergs „Lied gegen England“ ist ein leidenschaftliches Anklagegedicht, das in scharfen, anklagenden Tönen den vermeintlichen Verrat Englands an Deutschland thematisiert. Es entstand im Kontext nationalistischer Spannungen, vermutlich im frühen 20. Jahrhundert, und spiegelt das Gefühl der Enttäuschung und Wut wider, das in Deutschland gegenüber England herrschte.

Das lyrische Ich wirft England vor, aus bloßem Eigennutz und wirtschaftlichen Interessen seine „Brüder“ verraten zu haben. Besonders betont wird der Gedanke, dass England nicht nur Deutschland selbst, sondern auch die gemeinsamen Werte und die europäische Gemeinschaft verraten habe. Der Vorwurf, England habe sich mit Russland, Japan und sogar afrikanischen Ländern verbündet, zeigt die nationalistische Weltsicht des Gedichts, in der Deutschland sich als Opfer eines unrechtmäßigen Bündnisses sieht.

Der Fluch, der England angeblich für Jahrhunderte und sogar Jahrtausende verfolgen soll, wird zu einem zentralen Motiv des Gedichts. Er soll nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Zukunft Englands belasten und das Land dauerhaft in den Augen der Welt als Verräter brandmarken. Das Gedicht schließt mit einer düsteren Prophezeiung: England werde durch sein Verhalten geächtet und isoliert werden.

Formal zeichnet sich das Gedicht durch eine eindringliche, appellative Sprache und eine einfache, volksliedhafte Struktur aus. Die klare Feindbildrhetorik macht es zu einem typischen Beispiel nationalistischer Kriegslyrik, das stark von Emotionen, aber wenig von Differenziertheit geprägt ist. Es dient weniger einer sachlichen Auseinandersetzung als vielmehr der Mobilisierung von Ressentiments und Feindbildern.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.