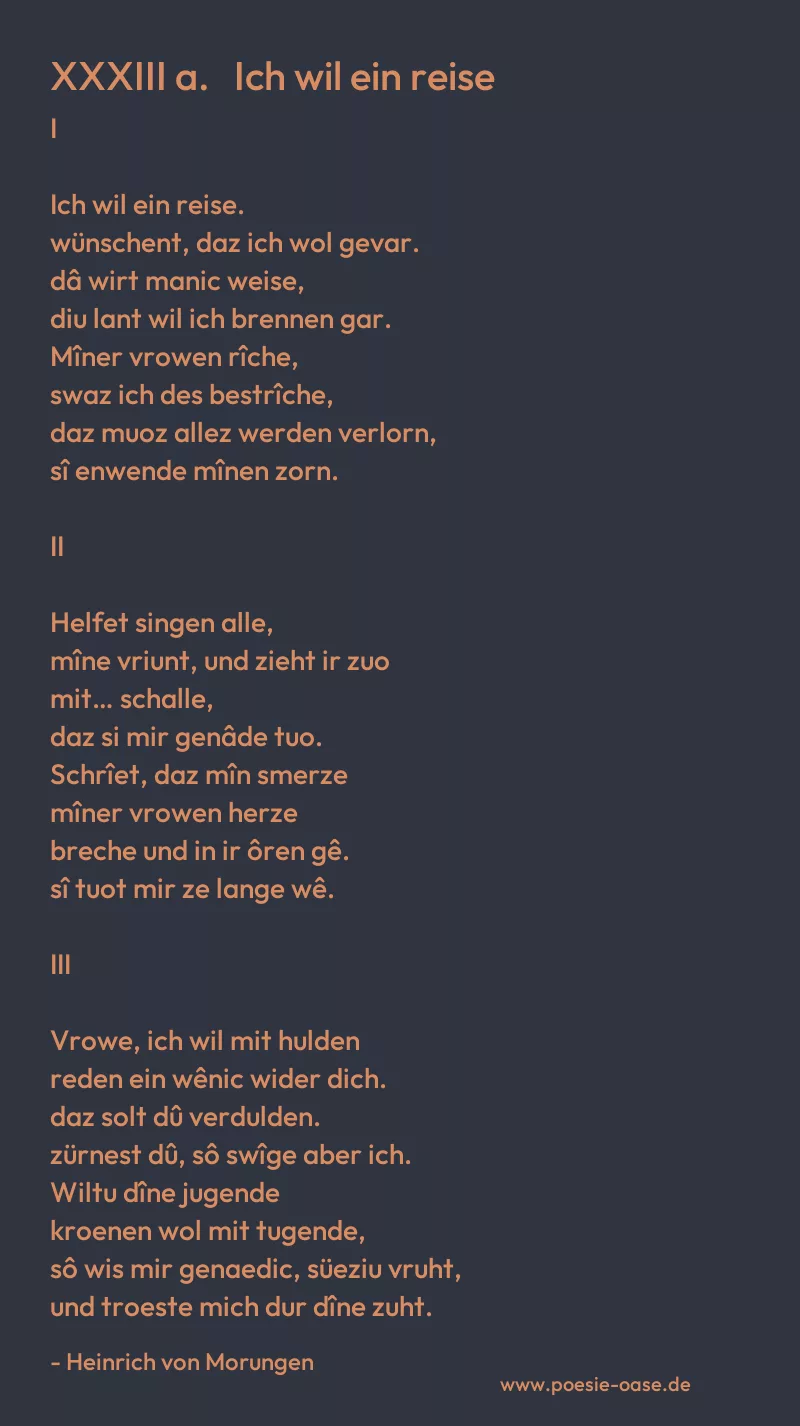

XXXIII a. Ich wil ein reise

I

Ich wil ein reise.

wünschent, daz ich wol gevar.

dâ wirt manic weise,

diu lant wil ich brennen gar.

Mîner vrowen rîche,

swaz ich des bestrîche,

daz muoz allez werden verlorn,

sî enwende mînen zorn.

II

Helfet singen alle,

mîne vriunt, und zieht ir zuo

mit… schalle,

daz si mir genâde tuo.

Schrîet, daz mîn smerze

mîner vrowen herze

breche und in ir ôren gê.

sî tuot mir ze lange wê.

III

Vrowe, ich wil mit hulden

reden ein wênic wider dich.

daz solt dû verdulden.

zürnest dû, sô swîge aber ich.

Wiltu dîne jugende

kroenen wol mit tugende,

sô wis mir genaedic, süeziu vruht,

und troeste mich dur dîne zuht.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Ich wil ein reise“ von Heinrich von Morungen ist eine leidenschaftliche Klage des lyrischen Ichs, das von Enttäuschung und Schmerz über die Liebe zu einer Frau geprägt ist. In der ersten Strophe drückt der Sprecher den Wunsch aus, eine Reise zu unternehmen, um sich von der schmerzlichen Situation zu befreien. Der Ausdruck „daz ich wol gevar“ (dass ich wohl fortkomme) unterstreicht die Sehnsucht nach einer Flucht aus der belastenden Beziehung. Der „zorn“ des Sprechers, der die ganze Landschaft zerstören möchte, zeigt die Intensität seiner inneren Qualen und den emotionalen Konflikt, den er aufgrund der unerwiderten oder unerfüllten Liebe durchlebt.

In der zweiten Strophe ruft der Sprecher seine Freunde zu Hilfe, um ihn zu trösten und ihm „genâde“ (Gnade) zu erweisen. Die Bitte, dass alle mitsingen und „schalle“, reflektiert den verzweifelten Wunsch nach Unterstützung und Trost inmitten des seelischen Schmerzes. Der Ausdruck „Schrîet, daz mîn smerze / mîner vrowen herze breche“ ist ein starkes Bild für den Wunsch des Sprechers, den Schmerz seiner eigenen unglücklichen Liebe auf das Herz der Frau zu übertragen. Diese Aussage vermittelt eine gewisse Rachsucht, aber auch die tief empfundene Sehnsucht nach emotionaler Entlastung. Der Schmerz ist so intensiv, dass er sich wünscht, dass die Frau ebenso leidet.

Die letzte Strophe wendet sich direkt an die Frau, in der Hoffnung, dass sie ihm entgegenkommt. Der Sprecher bittet darum, „mit hulden“ (mit Respekt) mit ihr zu sprechen und fordert sie auf, ihren Zorn zu zügeln, sollte sie auf seine Worte reagieren. Es wird ein idealistisches Bild von der Frau skizziert, in dem er sie bittet, ihre Jugend mit Tugend zu krönen und ihm durch ihre „zuht“ (Tugend, Haltung) Trost zu spenden. Dieser Appell an ihre Tugend und an eine versöhnliche Haltung zeigt, dass der Sprecher trotz seines Schmerzes noch immer Hoffnung auf eine mögliche Erlösung durch die Frau setzt.

Heinrich von Morungen schildert in diesem Gedicht die zerrissene Gefühlswelt des lyrischen Ichs, das zwischen Zorn, Sehnsucht und der Hoffnung auf Versöhnung hin- und hergerissen ist. Es ist ein Gedicht über den intensiven inneren Konflikt, den unerwiderte oder schwierige Liebe hervorrufen kann, und die Suche nach Trost und Verständnis. Die Sprache ist leidenschaftlich und voll von Bildern, die den inneren Schmerz des Sprechers und die verzweifelte Hoffnung auf eine Wendung der Beziehung widerspiegeln.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.