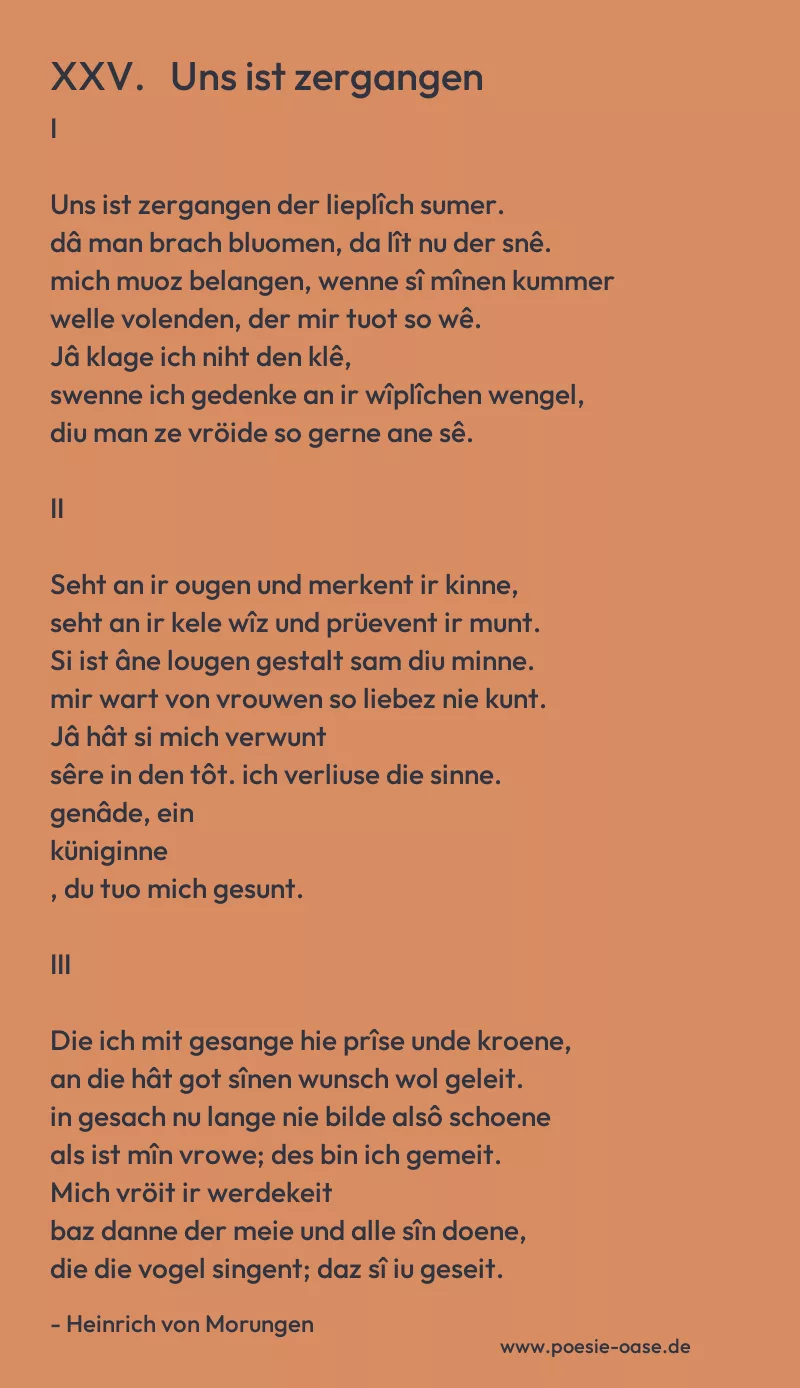

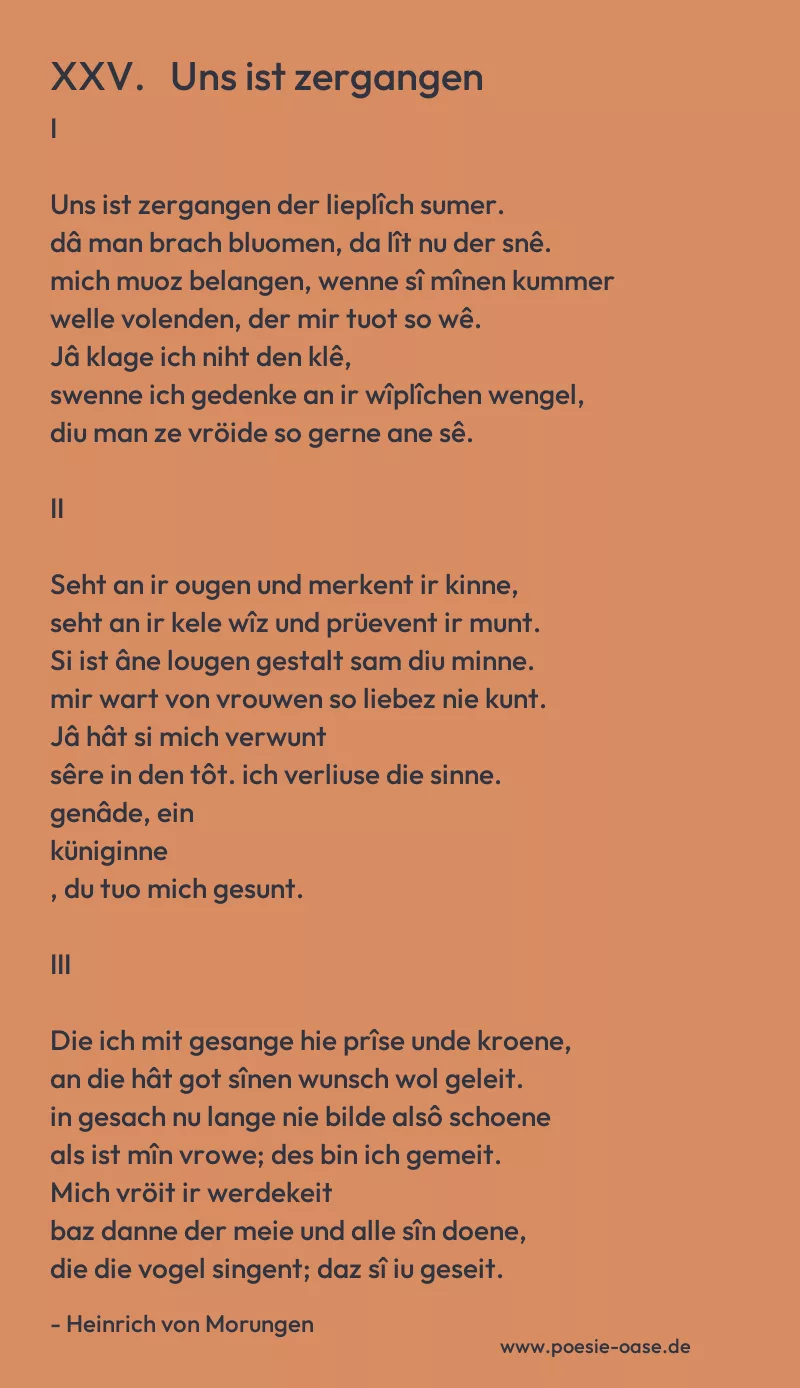

XXV. Uns ist zergangen

I

Uns ist zergangen der lieplîch sumer.

dâ man brach bluomen, da lît nu der snê.

mich muoz belangen, wenne sî mînen kummer

welle volenden, der mir tuot so wê.

Jâ klage ich niht den klê,

swenne ich gedenke an ir wîplîchen wengel,

diu man ze vröide so gerne ane sê.

II

Seht an ir ougen und merkent ir kinne,

seht an ir kele wîz und prüevent ir munt.

Si ist âne lougen gestalt sam diu minne.

mir wart von vrouwen so liebez nie kunt.

Jâ hât si mich verwunt

sêre in den tôt. ich verliuse die sinne.

genâde, ein

küniginne

, du tuo mich gesunt.

III

Die ich mit gesange hie prîse unde kroene,

an die hât got sînen wunsch wol geleit.

in gesach nu lange nie bilde alsô schoene

als ist mîn vrowe; des bin ich gemeit.

Mich vröit ir werdekeit

baz danne der meie und alle sîn doene,

die die vogel singent; daz sî iu geseit.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Uns ist zergangen“ von Heinrich von Morungen verknüpft die äußere Jahreszeit mit dem inneren Zustand des Liebenden und stellt die Geliebte als höchste Form weiblicher Schönheit dar – so vollkommen, dass selbst der Frühling neben ihr verblasst. Die drei Strophen entwickeln ein fein abgestimmtes Zusammenspiel von Naturbild, Sehnsucht und Anrufung.

In der ersten Strophe dient der Jahreszeitenwechsel als Spiegel der Liebeslage: Der „lieplîche sumer“ ist vergangen, die Blumen sind vom Schnee bedeckt – ein Bild für den Verlust von Freude und Lebendigkeit. Die Natur, einst Sinnbild des Aufblühens, ist nun Ausdruck von Trennung und Schmerz. Das Ich leidet an einem „Kummer“, den nur die Geliebte beenden könnte. Doch statt den Wechsel der Jahreszeit zu beklagen, konzentriert sich der Sprecher auf ihr Gesicht – besonders auf ihren „wîplîchen wengel“ (weiblichen, schönen Wangen), die er als Quelle der Freude preist.

In der zweiten Strophe steigert sich die Bewunderung zur idealisierenden Beschreibung ihrer Schönheit: Augen, Kinn, Hals und Mund werden in einer fast bildhauerischen Präzision benannt und in ihrer Wirkung als vollkommen beschrieben. Die Aussage, sie sei „sam diu minne“ (wie die personifizierte Liebe), überhöht die Geliebte ins Mythische. Sie hat ihn „in den tôt“ verwundet – eine hyperbolische Metapher für das Leiden an unerfüllter Liebe. Mit einer flehenden Anrufung bittet er die „küniginne“ um Gnade, die ihn wieder gesund machen möge.

Die dritte Strophe hebt die Geliebte endgültig über alles Irdische hinaus. Sie wird nicht nur besungen und gekrönt, sondern erscheint als Erfüllung von Gottes Wunsch – als Gipfel seiner Schöpfung. In einem eindrucksvollen Vergleich wird ihre Schönheit über die des Frühlings gestellt, der sonst im Minnesang als Inbegriff von Freude und Leben gilt. Selbst das Vogelkonzert im Mai vermag das Ich weniger zu erfreuen als der bloße Gedanke an sie.

„Uns ist zergangen“ bringt damit auf klassische Weise zentrale Motive der hohen Minne zusammen: das Leid an der Ferne, die Schönheit der Geliebten als göttliches Ideal und die völlige Unterwerfung des Ichs unter die Macht dieser Liebe. Der Wechsel der Natur unterstreicht dabei den inneren Wandel des Liebenden – von Hoffnung zu Melancholie, von Begehren zu stiller, fast religiöser Verehrung.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.