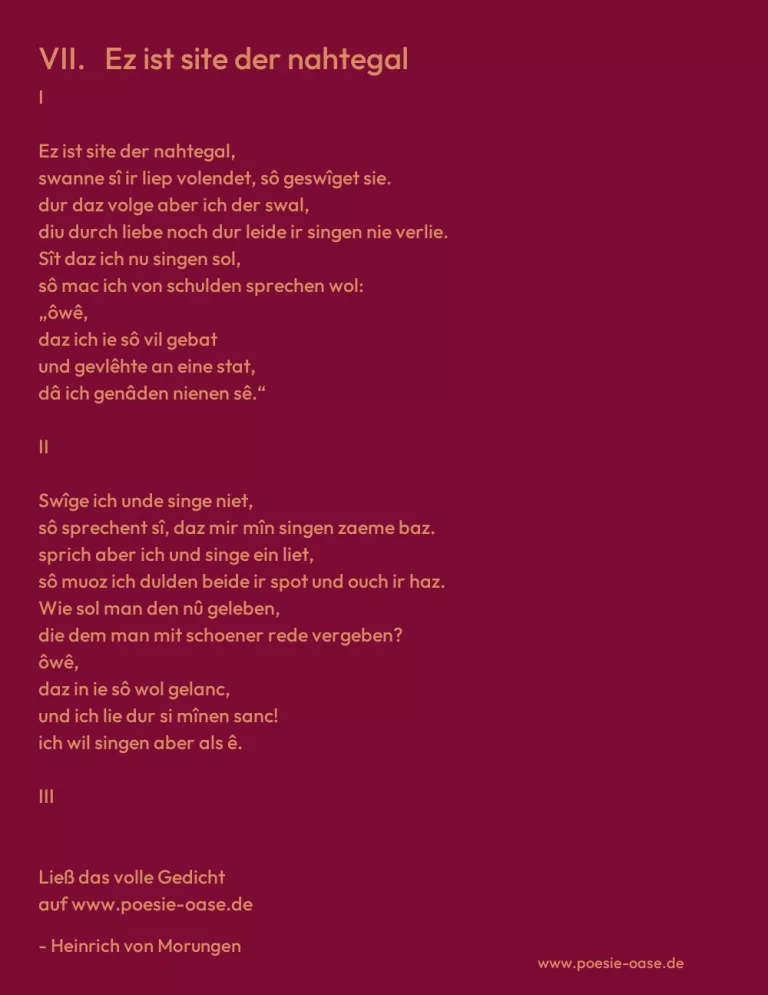

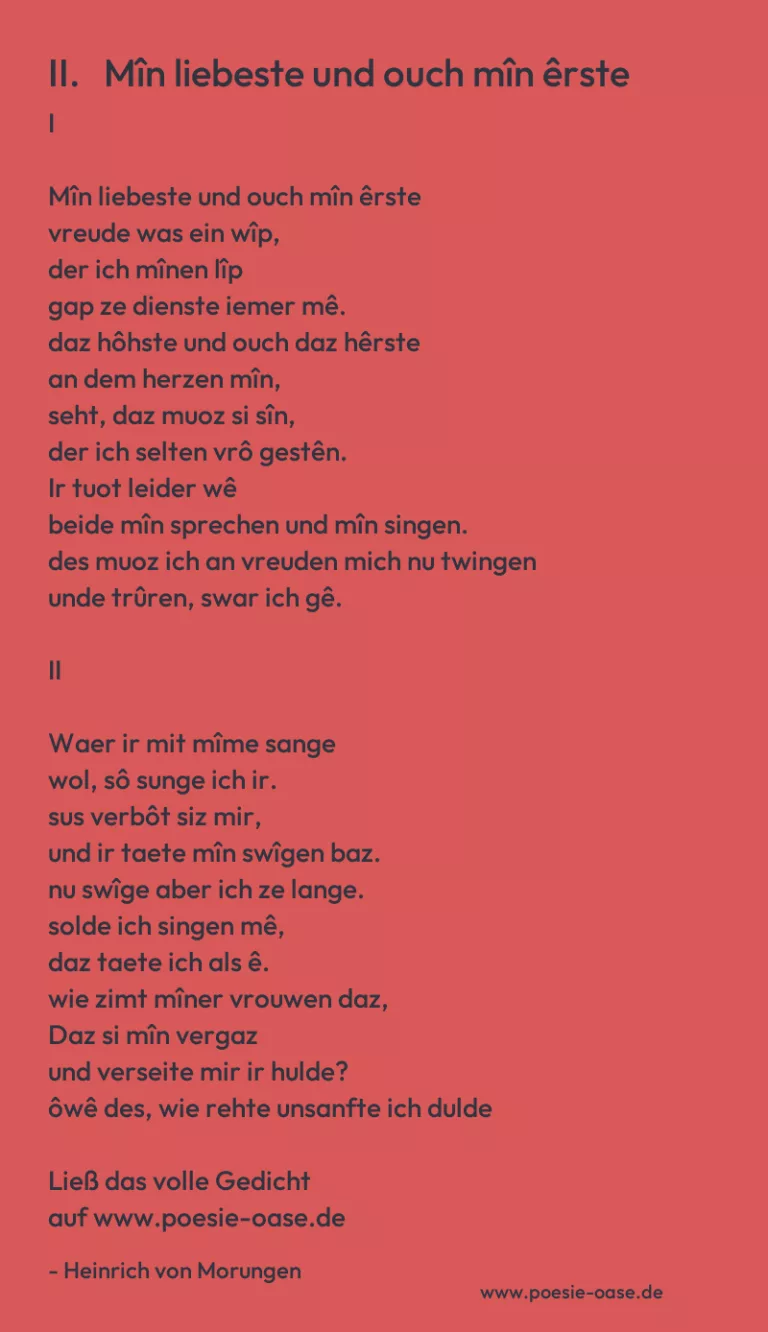

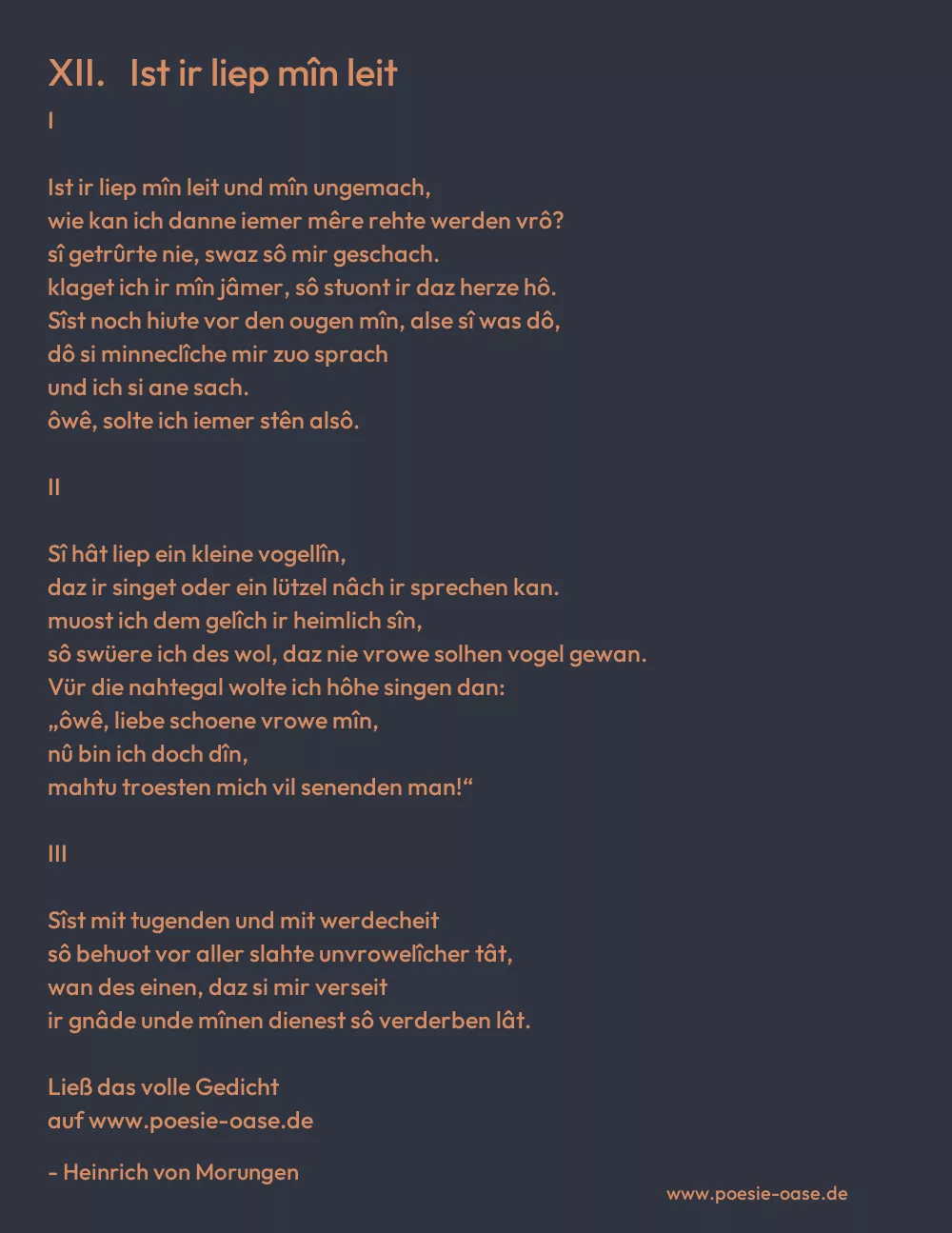

I

Ist ir liep mîn leit und mîn ungemach,

wie kan ich danne iemer mêre rehte werden vrô?

sî getrûrte nie, swaz sô mir geschach.

klaget ich ir mîn jâmer, sô stuont ir daz herze hô.

Sîst noch hiute vor den ougen mîn, alse sî was dô,

dô si minneclîche mir zuo sprach

und ich si ane sach.

ôwê, solte ich iemer stên alsô.

II

Sî hât liep ein kleine vogellîn,

daz ir singet oder ein lützel nâch ir sprechen kan.

muost ich dem gelîch ir heimlich sîn,

sô swüere ich des wol, daz nie vrowe solhen vogel gewan.

Vür die nahtegal wolte ich hôhe singen dan:

„ôwê, liebe schoene vrowe mîn,

nû bin ich doch dîn,

mahtu troesten mich vil senenden man!“

III

Sîst mit tugenden und mit werdecheit

sô behuot vor aller slahte unvrowelîcher tât,

wan des einen, daz si mir verseit

ir gnâde unde mînen dienest sô verderben lât.

Wol mich des, daz sî mîn herze sô besezzen hât,

daz der stat dâ nieman wirt bereit

als ein hâr sô breit,

swenne ir rehtiu liebe mich bestât.

IV

Hôher wunne hât uns got gedâht

an den reinen wîben, die er in rehter güete werden lie.

daz vil manigen herzen wol ist kunt.

von ir rôten munt ist gehoehet dicke mir der muot.

Von ir schoene kumt, swaz iemen vröiden hât.

dâ von müezens iemer geêret sîn,

sît diu vröide mîn

gar an einer hôchgelobten stât.