XI b. Ich iemer der ander

I

Ich bin iemer der ander, niht der eine

der grôzen liebe, der ich nie wart vrî.

ôwê, waeren die huotaere algemeine

toup unde blint, swenne ich ir waere bî,

Sô möhte ich mîn leit

eteswenne mit gelâze ir künden

unde mich mit rede zuo ir gevründen,

sô wurde ir wunder vil von mir geseit.

II

Mîner ougen tougenlîchez sehen,

daz ich ze boten an si senden muoz,

daz neme durch got von mir vür ein vlêhen,

und obe si lache, daz sî mîn gruoz.

Ich enweiz, wer dâ sanc:

„ein sitich unde ein star âne sinne

wol gelerneten, daz siu sprâchen ‚minne‘.“

wol, sprich daz unde habe des iemer danc.

III

Wolte sî mîn denken vür daz sprechen

und mîn trûren vür die klage verstân,

sô müese in der niuwen rede gebrechen.

owê, daz iemen sol vür vuoge hân,

Daz er sêre klage,

daz er doch von herzen niht meinet,

alse einer trûret unde weinet

unde er sîn niemen kan gesagen.

IV

Sît siu herzeliebe heizent minne,

so enweiz ich niht, wie diu liebe heizen sol.

herzeliebe wont in mînem sinne.

liep hân ich gerne, leides enbaere ich wol.

Diu guote diu gît mir

hôhen muot, dar zuo vröide unde wunne.

sô enweiz ich, waz diu liebe kunne,

wan daz ich iemer trûren muoz nâch ir.

V

Sî ensol niht allen liuten lachen

alse von herzen, sam si lachet mir,

und ir ane sehen sô minneclîchen machen.

waz hât aber ieman daz ze schouwen an ir,

Der ich leben sol,

und an der ist al mîn wunne behalten?

joch enwil ich niemer des eralten,

swenne ich si sîhe, mir ensî von herzen wol.

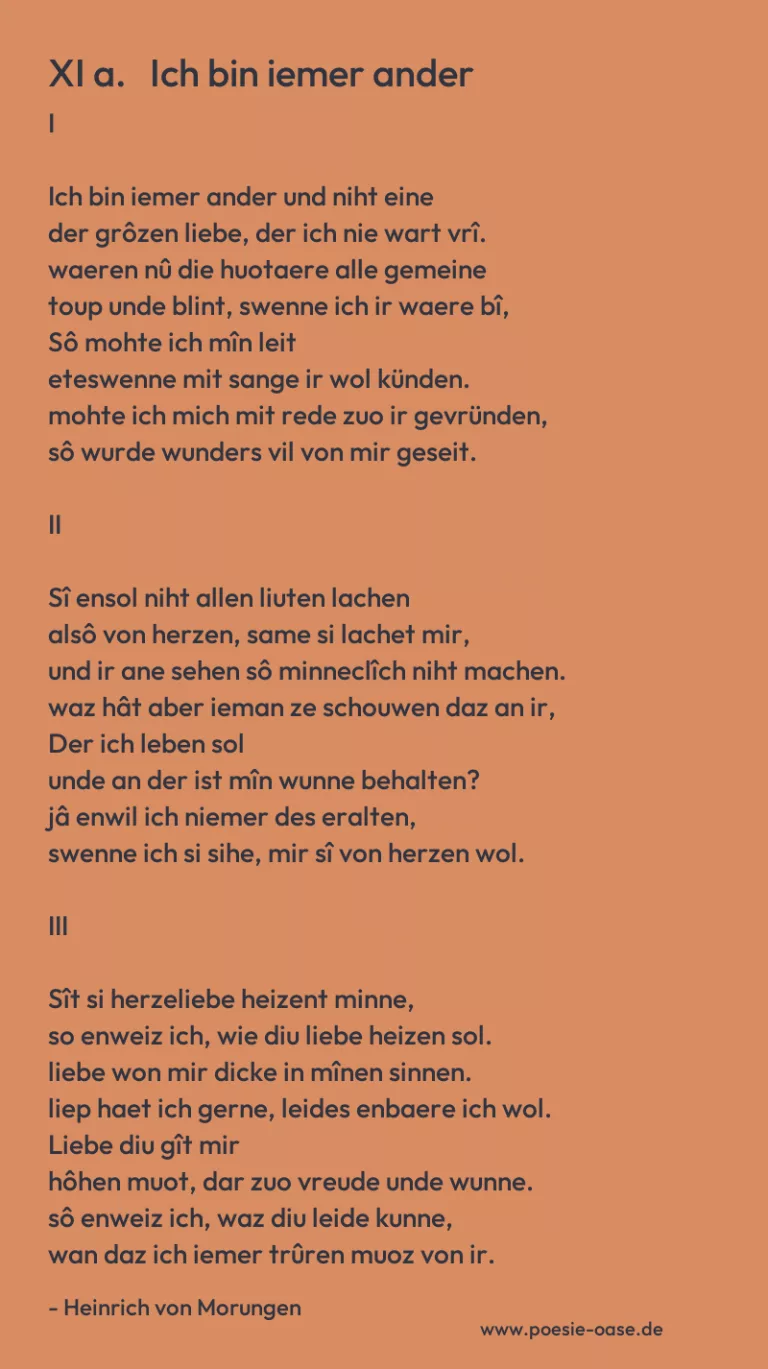

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Ich iemer der ander“ von Heinrich von Morungen ist ein eindrucksvolles Beispiel für die Liebeslyrik der mittelhochdeutschen Hohen Minne. Es behandelt in fünf Strophen das Thema der unerwiderten Liebe aus der Perspektive eines leidenden lyrischen Ichs, das sich selbst nicht als „der eine“, sondern als „der andere“ begreift – also als den stets zurückgesetzten, unbeachteten Liebenden. In kunstvoller Sprache und mit dichterischer Selbstreflexion bringt Morungen das Spannungsverhältnis zwischen innerer Hingabe und äußerer Zurückweisung zur Sprache.

Gleich in der ersten Strophe bringt der Dichter seine zentrale Position zum Ausdruck: Er ist „niht der eine“, also nicht der Auserwählte der Frau, sondern immer nur „der ander“. Die Vorstellung, dass die Hüterinnen der Tugend (die huotaere) taub und blind sein könnten, bringt die verzweifelte Hoffnung zum Ausdruck, sein Schmerz möge einmal ungehindert zur Geliebten vordringen. Der Wunsch nach Kommunikation, nach „rede“, ist dabei stets mit der Vorstellung verbunden, dass seine Liebesqual bislang verborgen geblieben ist.

In der zweiten Strophe greift Morungen ein klassisches Motiv der Minnepoesie auf: Der Blick des Liebenden sendet heimlich Botschaften. Die Augen übernehmen die Funktion der Sprache, weil der Mund schweigen muss. Dass der Sprecher nicht weiß, ob seine stumme Botschaft überhaupt wahrgenommen wird, zeigt die Unsicherheit und Ohnmacht des unerhörten Liebenden. Zugleich wird die Ironie deutlich, wenn er Tiere – „ein sitich unde ein star“ – als Minne-Sprecher erwähnt und diesen ironisch mehr Ausdruckskraft zuschreibt als sich selbst.

Die dritte Strophe zeigt die Spannung zwischen innerer Wahrheit und äußerer Form. Der Sprecher beklagt, dass er seine echte Trauer nicht adäquat ausdrücken kann – oder schlimmer noch: dass andere „so tun als ob“, ohne wahrhaft zu empfinden. Damit kritisiert er die Konventionen höfischer Klage, in denen Gefühl performativ wird und echtes Empfinden zu kurz kommt. Sein eigenes Schweigen wird so zur Form der Aufrichtigkeit.

In der vierten Strophe reflektiert das lyrische Ich über die Widersprüche der Liebe selbst. Die Minne wird als herzeliebe (Herzensliebe) bezeichnet, und doch bringt sie dem Liebenden nicht nur Freude, sondern auch beständige Trauer. Diese Ambivalenz ist ein zentrales Thema der Hohen Minne: Der Liebende lebt in einem Zustand zwischen Hochgefühl und Schmerz – eine Liebe, die nicht auf Erfüllung, sondern auf Hingabe im Verzicht ausgerichtet ist.

Die letzte Strophe thematisiert schließlich den Wunsch nach Exklusivität. Der Sprecher will nicht, dass die Geliebte anderen das gleiche Lächeln schenkt, das sie ihm gibt – ihre Gunst soll einmalig sein. Auch wenn er leidet und oft nur aus der Ferne schauen darf, so bekennt er: „mir ensî von herzen wol“ – ihr Anblick allein genügt, um ihn zu beglücken. Damit klingt das Gedicht in einer Haltung der resignativen, aber treuen Bewunderung aus, wie sie typisch für die Minnedichtung ist.

Insgesamt ist „Ich iemer der ander“ eine kunstvolle Darstellung des inneren Konflikts eines Liebenden, der sich im Spannungsfeld von Gefühl, Konvention, Ausdruck und Schweigen bewegt. Heinrich von Morungen gelingt es dabei, mit feiner Ironie, tiefem Ernst und dichterischer Virtuosität die Leiden und Sehnsüchte der unerwiderten Liebe zu gestalten.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.