VI b. Der alsô vil geriefe

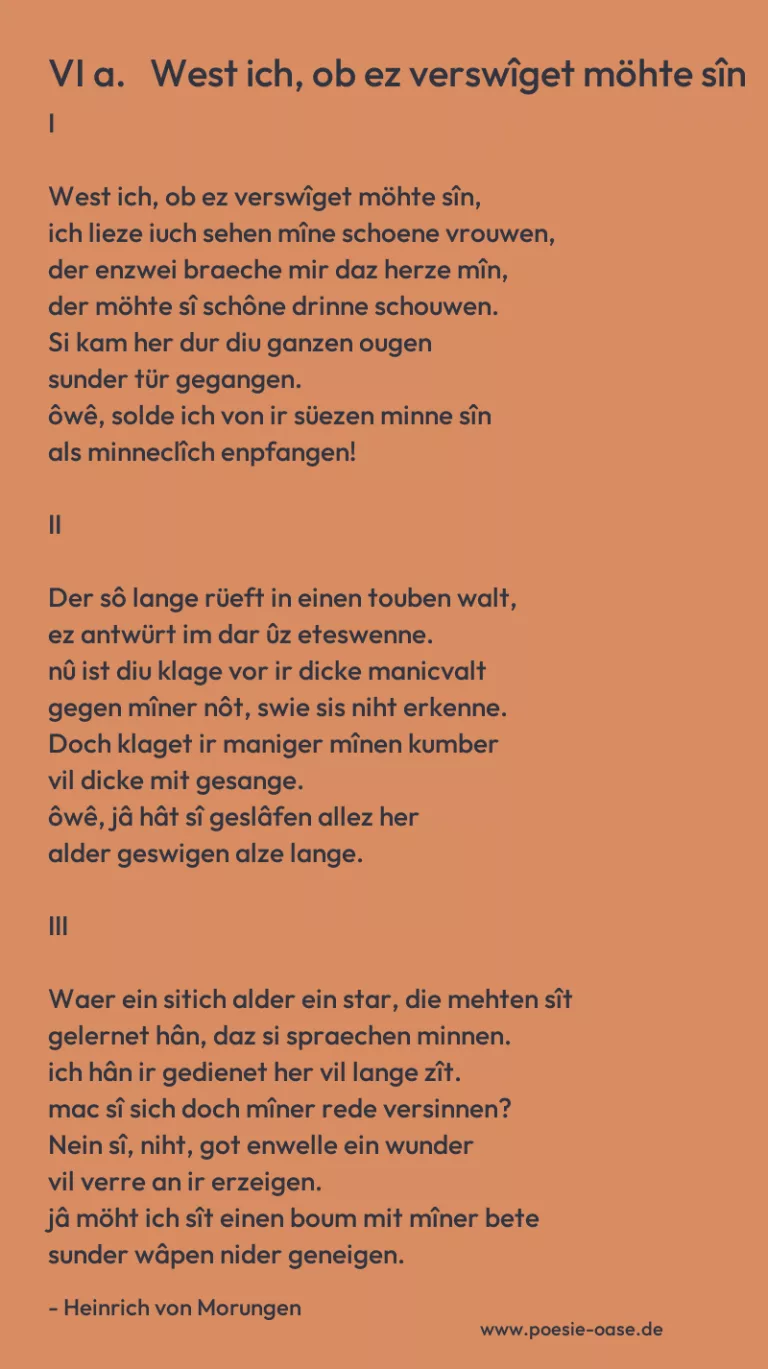

I

Der alsô vil geriefe in einen touben walt,

ez antwürte ime dar ûz eteswenne.

nû ist der schal dicke vor ir manicvalt

von mîner nôt. wil si die bekennen?

Nein, si entuot, got der welle ein wunder sîn

vil verre an ir erzeigen.

jâ mohte ich baz einen boum mit mîner bete

sunder wâfen nider geneigen.

II

Wist ich, obe ez mohte wol verswigen sîn,

ich lieze iuch sehen mîne lieben vrouwen,

der enzwei braeche mir daz herze mîn,

der mohte sî schône drinne schouwen.

Si kam her dur diu ganzen ougen mîn

sunder tür gegangen.

ôwê, solte ich von ir reinen minnen sîn

alsô werdeclîche enpfangen!

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Der alsô vil geriefe“ von Heinrich von Morungen thematisiert die tiefe Verzweiflung des lyrischen Ichs, das von einer unerreichbaren oder enttäuschenden Liebe gequält wird. In der ersten Strophe beschreibt der Sprecher die Schwere und Unausweichlichkeit seiner Not. Der „schal dicke“ (dichte Schleier) symbolisiert die Dunkelheit und Schwere seiner emotionalen Last, die ihn umhüllt. Trotz seiner Bemühungen, sich dieser Last zu entziehen, scheint es, als ob die Geliebte nicht in der Lage oder nicht bereit ist, seine Qualen zu erkennen oder zu lindern. Der Versuch des Sprechers, die Liebe zu erklären oder ihr gegenüber seine Gefühle zu zeigen, wird von der Geliebten abgelehnt, was die verzweifelte Ohnmacht des Sprechers gegenüber der Situation unterstreicht. Der Wunsch, sich mit „mîner bete“ (meiner Bitte) ohne Waffen zu beugen, spricht von einem tiefen Bedürfnis nach Nähe und Verständnis, ohne dass er sich verteidigen muss.

Im zweiten Teil wird die Sehnsucht nach der Geliebten weiter intensiviert. Der Sprecher spricht von einem inneren Konflikt: Einerseits möchte er die Geliebte sehen, andererseits weiß er, dass er dabei in Gefahr ist, weiter verletzt zu werden. Die Vorstellung, dass seine „lieben vrouwen“ (lieben Frauen) in seinem Herzen wohnen, lässt auf eine romantisierte Sichtweise seiner Beziehung zur Geliebten schließen, die ihm jedoch auch Schmerz bereitet. Die Frage, ob er ihre „reinen minnen“ (reine Liebe) ertragen könne, zeigt, dass der Sprecher sich der Unmöglichkeit seiner Liebe bewusst ist. Der Konflikt zwischen Verlangen und Schmerz spiegelt sich in den Bildern wider, die er von der Geliebten hat: Sie erscheint ihm sowohl als eine Quelle des Glücks als auch als eine unerreichbare Erscheinung.

Das Gedicht thematisiert somit die paradoxe Natur der Liebe: Sie kann sowohl Trost als auch Qual sein, und das Streben nach einer nicht erwiderten oder schwer erreichbaren Liebe führt zu einem Gefühl der inneren Zerrissenheit. Die Geliebte bleibt für den Sprecher sowohl ein Ideal als auch eine Quelle seiner Traurigkeit, da er weiß, dass seine Liebe für sie ihn letztlich nur weiter von ihr entfernt und ihn in seiner Verzweiflung festhält. Heinrich von Morungen fängt in diesem Gedicht meisterhaft das Dilemma eines Liebenden ein, der sich zwischen der Sehnsucht nach der Geliebten und der realen Enttäuschung, die diese mit sich bringt, hin- und hergerissen fühlt.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.