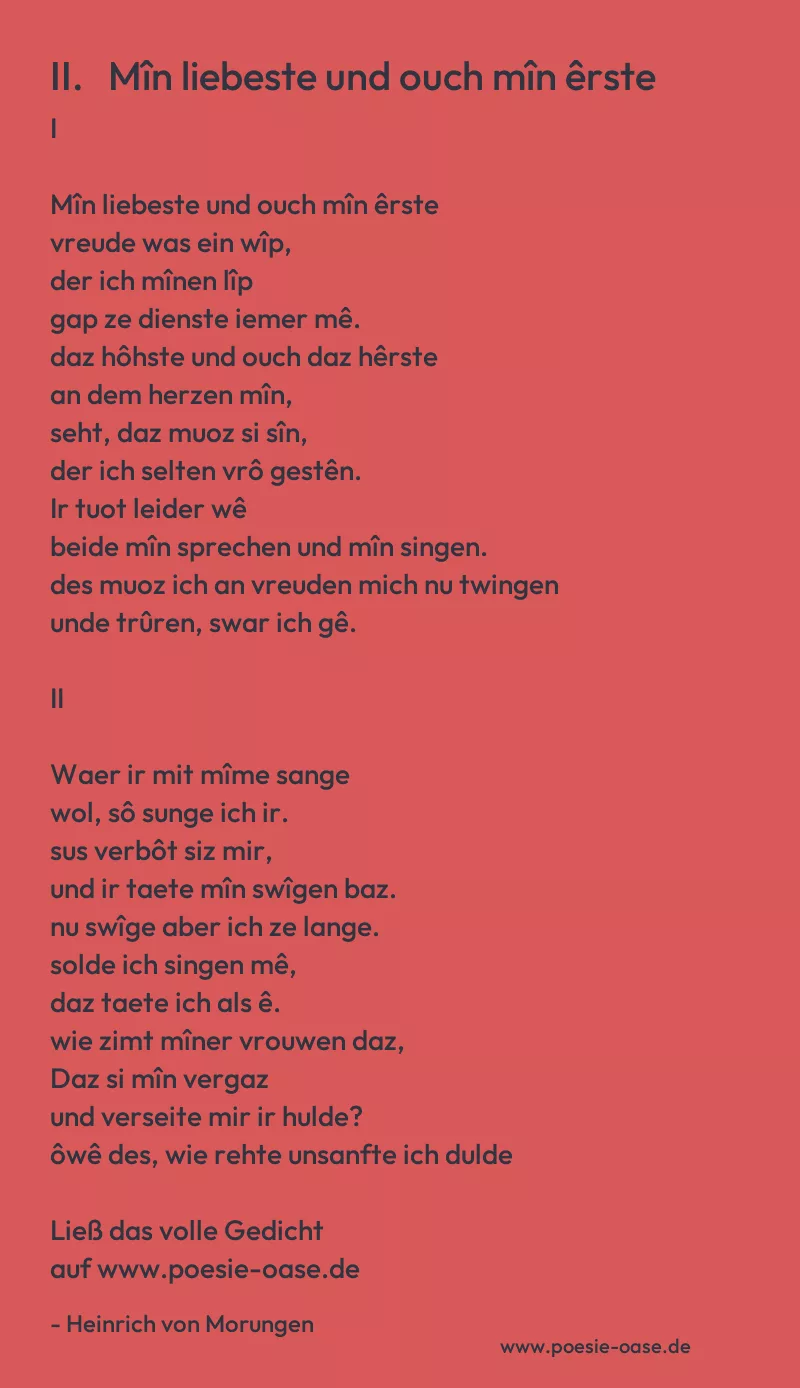

I

Mîn liebeste und ouch mîn êrste

vreude was ein wîp,

der ich mînen lîp

gap ze dienste iemer mê.

daz hôhste und ouch daz hêrste

an dem herzen mîn,

seht, daz muoz si sîn,

der ich selten vrô gestên.

Ir tuot leider wê

beide mîn sprechen und mîn singen.

des muoz ich an vreuden mich nu twingen

unde trûren, swar ich gê.

II

Waer ir mit mîme sange

wol, sô sunge ich ir.

sus verbôt siz mir,

und ir taete mîn swîgen baz.

nu swîge aber ich ze lange.

solde ich singen mê,

daz taete ich als ê.

wie zimt mîner vrouwen daz,

Daz si mîn vergaz

und verseite mir ir hulde?

ôwê des, wie rehte unsanfte ich dulde

beide ir spot unde ouch ir haz!

III

Nu râtent, liebe vrouwen,

waz ich singen muge,

sô daz ez iuch tuge!

sanc ist âne vreude kranc.

ich enhân niht wan ein schouwen

von ir und den gruoz,

den si teilen muoz

al der welte sunder danc.

Diu zît ist ze lanc

âne vreude und âne wunne.

nû lâ sehen, wer mich gelêren kunne,

daz ich singe niuwen sanc!

IV

Vil wîplîch wîp, nu wende

mîne sende klage,

die ich tougen trage,

dû weist wol, wie lange zît.

ein saelden rîchez ende,

wirt mir daz von dir,

sô siht man an mir

vröide âne allen widerstrît,

Sît daz an der lît

mînes herzen hôchgemüete.

maht du troesten mich dur wîbes güete,

sît dîn trôst mir vröide gît?

V

Ich sihe wol, daz mîn vrouwe

mir ist vil gehaz.

doch versuoche ichz baz,

in verdiene ir werden gruoz.

des ich ir wol getrouwe,

daz hât sî versworn.

ir ist leider zorn,

daz ichz der werlte künden muoz,

Daz ich niemer vuoz

von ir dienste mich gescheide,

ez kom mir ze liebe alder ze leide.

lîhte wirt mir swaere buoz.