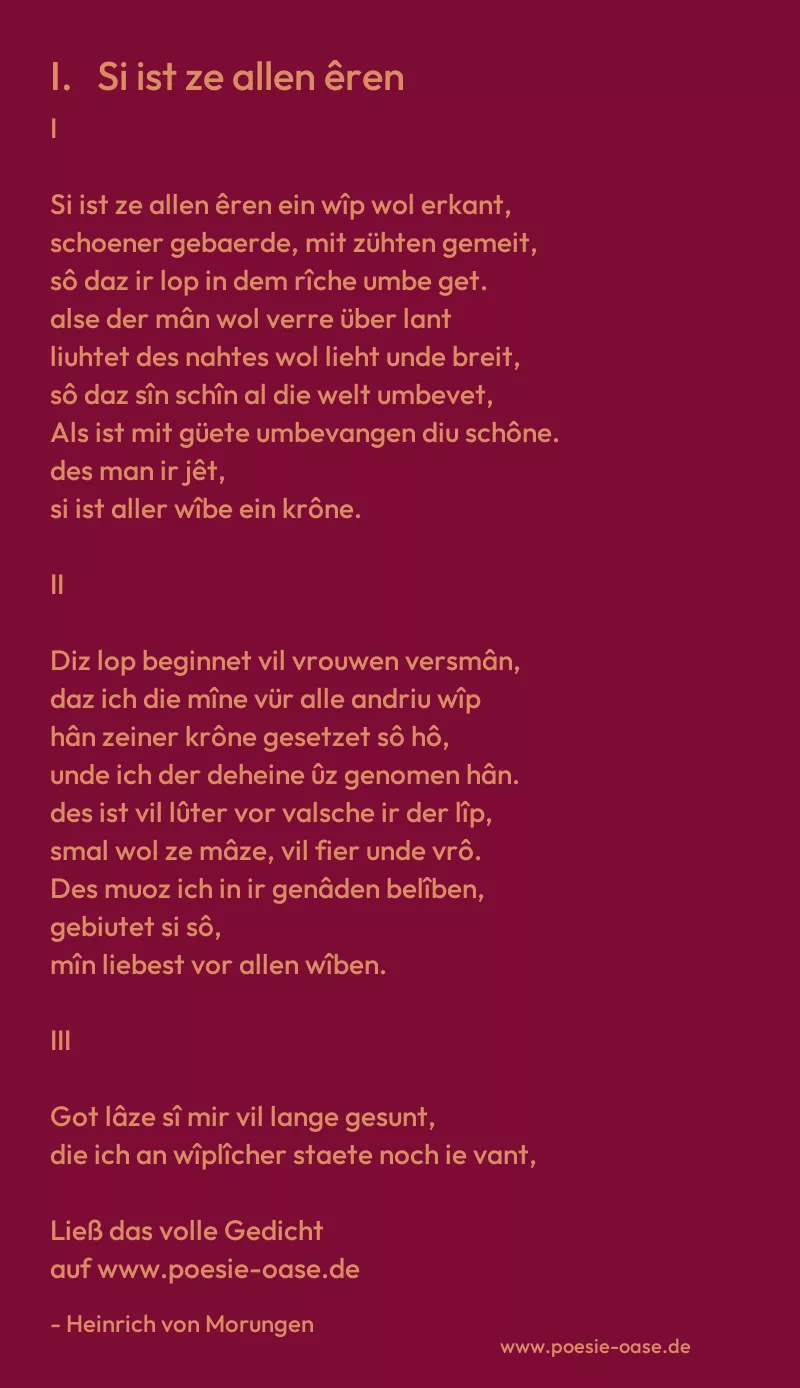

I

Si ist ze allen êren ein wîp wol erkant,

schoener gebaerde, mit zühten gemeit,

sô daz ir lop in dem rîche umbe get.

alse der mân wol verre über lant

liuhtet des nahtes wol lieht unde breit,

sô daz sîn schîn al die welt umbevet,

Als ist mit güete umbevangen diu schône.

des man ir jêt,

si ist aller wîbe ein krône.

II

Diz lop beginnet vil vrouwen versmân,

daz ich die mîne vür alle andriu wîp

hân zeiner krône gesetzet sô hô,

unde ich der deheine ûz genomen hân.

des ist vil lûter vor valsche ir der lîp,

smal wol ze mâze, vil fier unde vrô.

Des muoz ich in ir genâden belîben,

gebiutet si sô,

mîn liebest vor allen wîben.

III

Got lâze sî mir vil lange gesunt,

die ich an wîplîcher staete noch ie vant,

sît si mîn lîp ze einer vrowen erkôs.

wol ir vil süezer – vil rôt ist ir der munt,

ir zene wîze ebene – verre bekant,

durch die ich gar alle unstaete verkôs,

Dô man si lobte als reine unde wîse,

senfte unde lôs;

dar umbe ich si noch prîse.

IV

Ir tugent reine ist der sunnen gelîch,

diu trüebiu wolken tuot liehte gevar,

swenne in dem meien ir schîn ist sô klâr.

des wirde ich staeter vröide vil rîch,

daz überliuhtet ir lop alsô gar

wîp unde vrowen die besten vür wâr,

Die man benennet in tiuschem lande.

verre unde nâr

sô ist si ez, diu baz erkande.