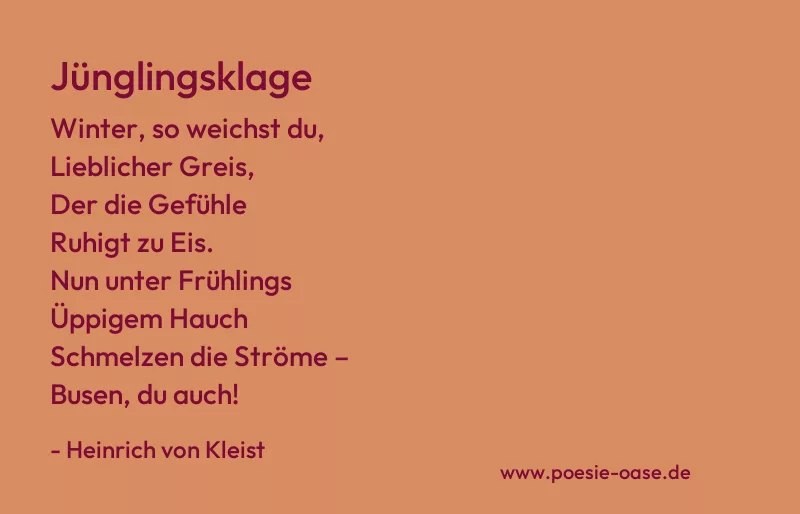

Winter, so weichst du,

Lieblicher Greis,

Der die Gefühle

Ruhigt zu Eis.

Nun unter Frühlings

Üppigem Hauch

Schmelzen die Ströme –

Busen, du auch!

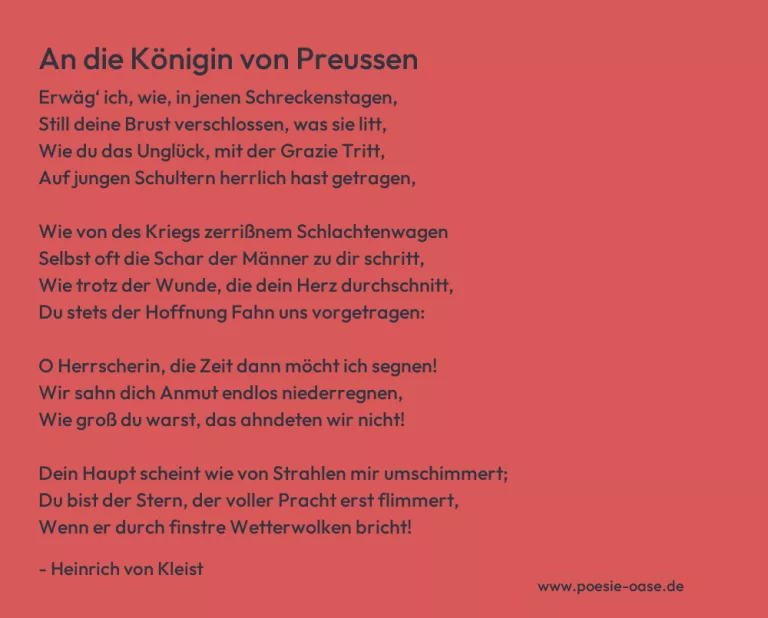

An die Königin von Preussen

- Alltag

- Emotionen & Gefühle

- Gemeinfrei

Winter, so weichst du,

Lieblicher Greis,

Der die Gefühle

Ruhigt zu Eis.

Nun unter Frühlings

Üppigem Hauch

Schmelzen die Ströme –

Busen, du auch!

Das Gedicht „Jünglingsklage“ von Heinrich von Kleist behandelt den Übergang von der Winterzeit zum Frühling und symbolisiert dabei eine emotionale Wandlung. Der Winter wird zunächst als „lieblicher Greis“ beschrieben, der die Gefühle des Sprechers „ruhigt zu Eis“. Diese metaphorische Darstellung zeigt den Winter als eine Zeit der Kälte und Ruhe, die eine gewisse Erhabenheit oder Gelassenheit besitzt. Gleichzeitig wird der Winter als ein älterer Mann personifiziert, was auf die Vergänglichkeit und das Ende eines Lebensabschnitts hindeutet.

Der Übergang zum Frühling bringt eine Veränderung mit sich, die durch den „üppigen Hauch“ des Frühlings symbolisiert wird. Der Frühling steht für Erneuerung, Frische und Lebendigkeit, was sich in der Zeile „Nun unter Frühlings üppigem Hauch“ widerspiegelt. Der Winter schwindet, und mit ihm auch die Kälte und Trägheit. Der Übergang zum Frühling wird als eine Befreiung dargestellt, wobei das Schmelzen der „Ströme“ als ein Zeichen der emotionalen und körperlichen Erneuerung interpretiert werden kann.

Die letzte Zeile „Busen, du auch!“ verstärkt die Bedeutung der persönlichen Transformation. Sie spricht nicht nur die Natur an, sondern auch den Körper des Sprechers selbst, der nach der „Kälte“ des Winters nun ebenfalls aufwacht und „schmilzt“. Es ist eine intime Wendung, die auf die Jugend und die körperlichen Veränderungen hinweist, die mit dem Frühling und dem Erwachen der Natur einhergehen. Diese Zeile verbindet die Natur mit den inneren Gefühlen des Sprechers und verweist auf die Verbindung zwischen körperlicher und emotionaler Erwachung.

Insgesamt ist das Gedicht eine lyrische Reflexion über den Wechsel der Jahreszeiten und die emotionalen sowie körperlichen Veränderungen, die dieser mit sich bringt. Kleist nutzt dabei die metaphorische Kraft der Natur, um einen tiefen inneren Prozess der Erneuerung und des Erwachens auszudrücken.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.