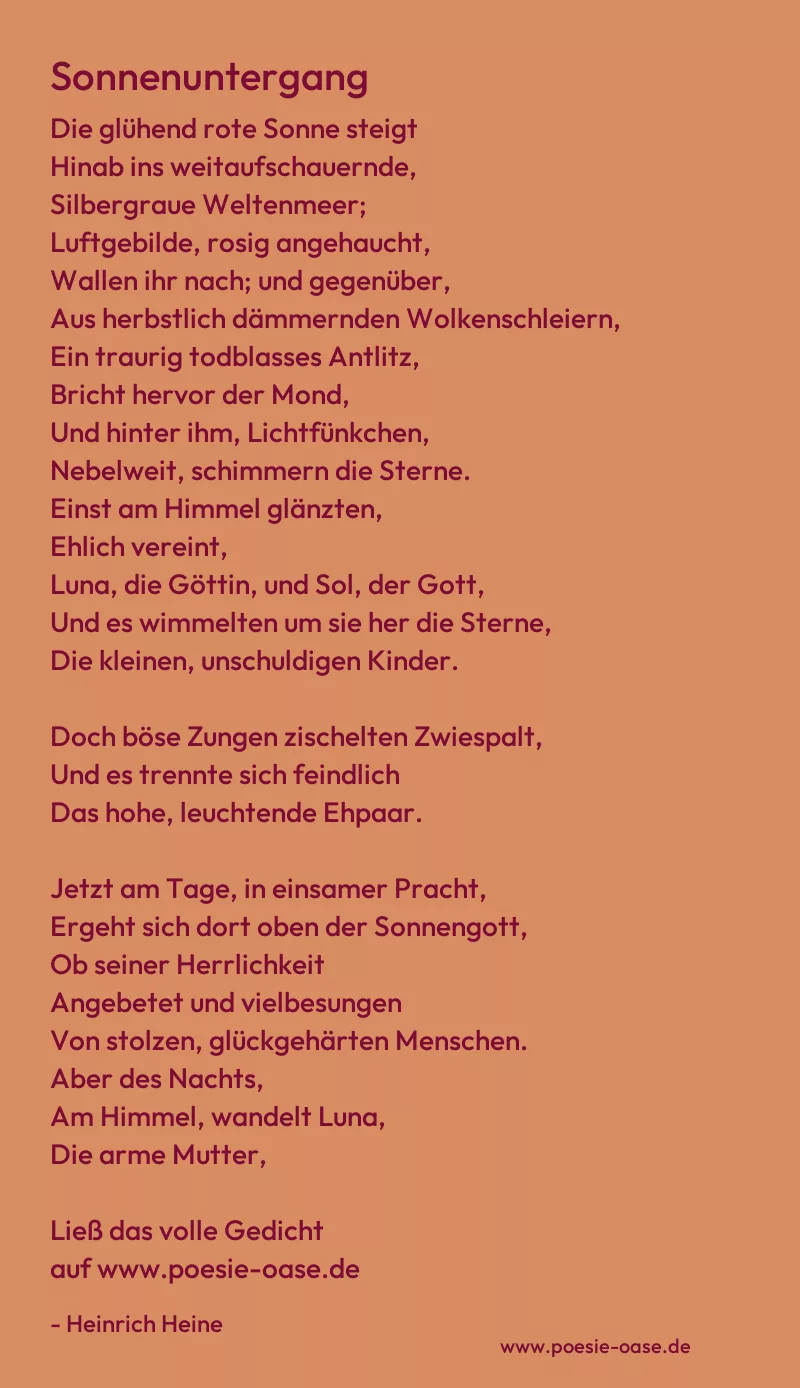

Die glühend rote Sonne steigt

Hinab ins weitaufschauernde,

Silbergraue Weltenmeer;

Luftgebilde, rosig angehaucht,

Wallen ihr nach; und gegenüber,

Aus herbstlich dämmernden Wolkenschleiern,

Ein traurig todblasses Antlitz,

Bricht hervor der Mond,

Und hinter ihm, Lichtfünkchen,

Nebelweit, schimmern die Sterne.

Einst am Himmel glänzten,

Ehlich vereint,

Luna, die Göttin, und Sol, der Gott,

Und es wimmelten um sie her die Sterne,

Die kleinen, unschuldigen Kinder.

Doch böse Zungen zischelten Zwiespalt,

Und es trennte sich feindlich

Das hohe, leuchtende Ehpaar.

Jetzt am Tage, in einsamer Pracht,

Ergeht sich dort oben der Sonnengott,

Ob seiner Herrlichkeit

Angebetet und vielbesungen

Von stolzen, glückgehärten Menschen.

Aber des Nachts,

Am Himmel, wandelt Luna,

Die arme Mutter,

Mit ihren verwaisten Sternenkindern,

Und sie glänzt in stiller Wehmut.

Und liebende Mädchen und sanfte Dichter

Weihen ihr Tränen und Lieder.

Die weiche Luna! Weiblich gesinnt,

Liebt sie noch immer den schönen Gemahl.

Gegen Abend, zitternd und bleich,

Lauscht sie hervor aus leichtem Gewölk,

Und schaut nach dem Scheidenden, schmerzlich,

Und möchte ihn ängstlich rufen: „Komm!

Komm! die Kinder verlangen nach dir -„

Aber der trotzige Sonnengott,

Bei dem Anblick der Gattin erglüht er

In doppeltem Purpur,

Vor Zorn und Schmerz,

Und unerbittlich eilt er hinab

In sein flutenkaltes Witwerbett.

Böse, zischelnde Zungen

Brachten also Verderben

Selbst über ewige Götter.

Und die armen Götter, oben am Himmel

Wandeln sie, qualvoll,

Trostlos unendliche Bahnen,

Und können nicht sterben,

Und schleppen mit sich

Ihr strahlendes Elend.

Ich aber, der Mensch,

Der niedriggepflanzte, der Tod-beglückte,

Ich klage nicht länger.