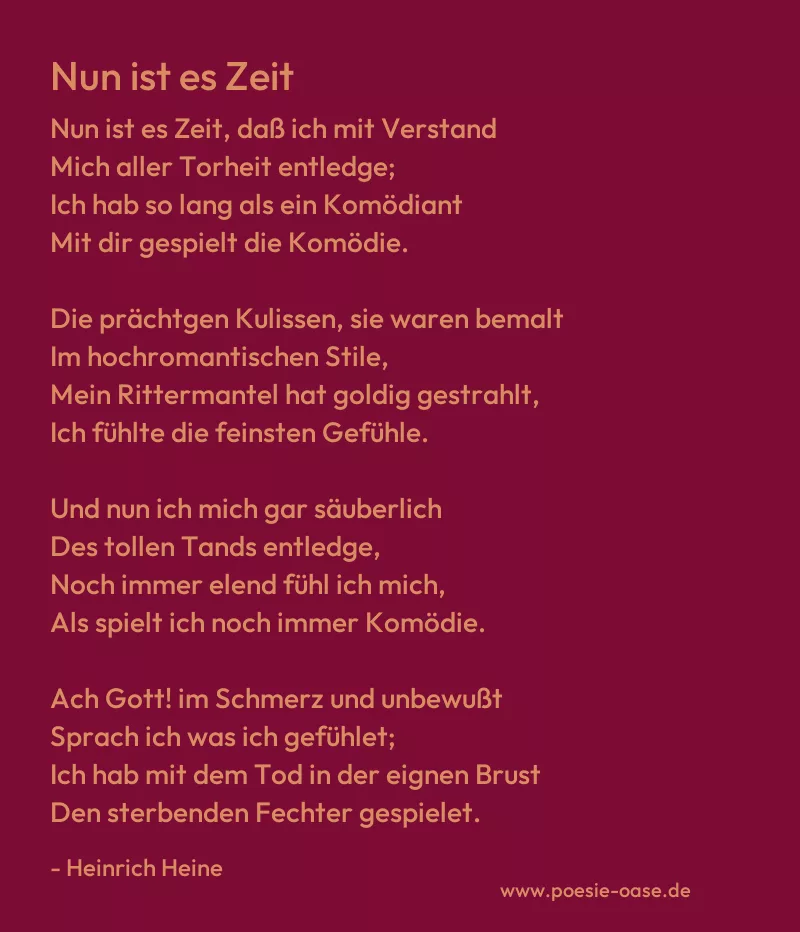

Nun ist es Zeit

Nun ist es Zeit, daß ich mit Verstand

Mich aller Torheit entledge;

Ich hab so lang als ein Komödiant

Mit dir gespielt die Komödie.

Die prächtgen Kulissen, sie waren bemalt

Im hochromantischen Stile,

Mein Rittermantel hat goldig gestrahlt,

Ich fühlte die feinsten Gefühle.

Und nun ich mich gar säuberlich

Des tollen Tands entledge,

Noch immer elend fühl ich mich,

Als spielt ich noch immer Komödie.

Ach Gott! im Schmerz und unbewußt

Sprach ich was ich gefühlet;

Ich hab mit dem Tod in der eignen Brust

Den sterbenden Fechter gespielet.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Nun ist es Zeit“ von Heinrich Heine beschäftigt sich mit dem Abschied von romantischen Illusionen und der Erkenntnis der eigenen Selbsttäuschung. Das lyrische Ich beschreibt, wie es lange Zeit in einer Art „Komödie“ mitgespielt hat, also in einer Rolle verharrte, die von romantischen Vorstellungen und Gefühlen geprägt war. Mit „Verstand“ will es sich nun von dieser „Torheit“ lossagen und sich von der künstlichen Welt distanzieren, die es selbst geschaffen hat. Die Sprache erinnert an die Theaterwelt, in der Kulissen, Kostüme und Rollen das echte Empfinden verdecken.

Der „hochromantische Stil“ der Kulissen und der „Rittermantel“ stehen sinnbildlich für die romantische Verklärung, mit der das lyrische Ich bisher seine Gefühle und sein Handeln inszeniert hat. Dabei verspürte es „die feinsten Gefühle“, die aber rückblickend eher als Teil dieser romantischen Maskerade erscheinen. Die Reflexion über das eigene Verhalten offenbart eine bittere Einsicht: Die emotionale Aufrichtigkeit wurde durch ein Spiel ersetzt, das nun seine Wirkung verliert.

Trotz der bewussten Abkehr von dieser Komödie bleibt ein Gefühl von Leere und Elend zurück. Das lyrische Ich erkennt, dass der Ausstieg aus der Rolle nicht automatisch zur inneren Heilung führt. Vielmehr steckt es weiterhin im Zwiespalt zwischen Entlarvung und Schmerz. Besonders in den letzten Versen wird deutlich, dass das Spiel auf der Bühne der Liebe oder des Lebens längst zum ernsten, existenziellen Kampf geworden ist. Der Vergleich mit dem „sterbenden Fechter“ verdeutlicht die innere Zerrissenheit und das Leid, das das lyrische Ich mit sich trägt.

Heine setzt hier auf eine starke Bildsprache, um den Bruch mit romantischer Selbstinszenierung zu schildern. Das Gedicht vereint Selbstkritik mit Tragik und zeigt, wie tief die Illusionen und der Schmerz miteinander verknüpft sind. So wirkt der Rückzug von der „Komödie“ wie ein bitterer Abschied von einer Welt, die zwar trügerisch war, aber auch Trost bot.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.