Minnegruss

Du bist so schön und rein,

Wunnevolles Magedein,

Deinem Dienste ganz allein

Möcht ich wohl mein Leben weihn.

Deine süßen Äugelein

Glänzen mild wie Mondenschein;

Helle Rosenlichter streun

Deine roten Wängelein.

Und aus deinem Mündchen klein

Blinkt’s hervor wie Perlenreihn;

Doch den schönsten Edelstein

Hegt dein stiller Busenschrein.

Fromme Minne mag es sein,

Was mir drang ins Herz hinein,

Als ich weiland schaute dein,

Wunnevolles Magedein!

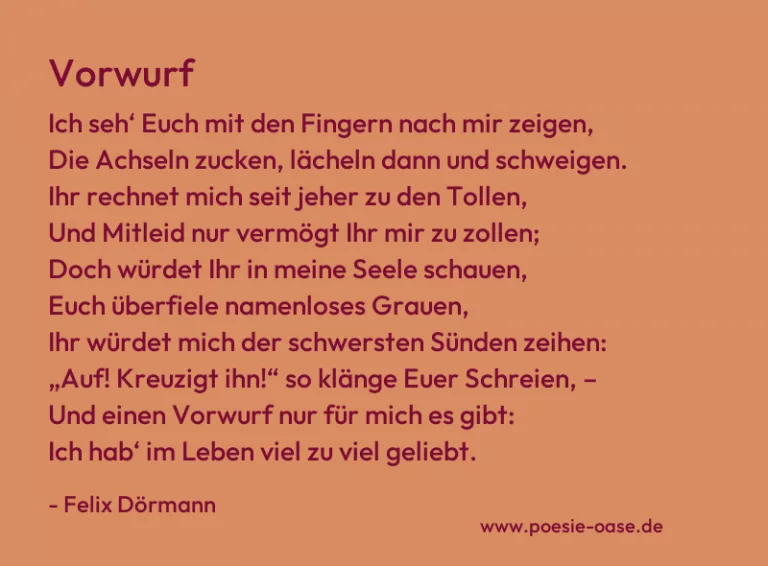

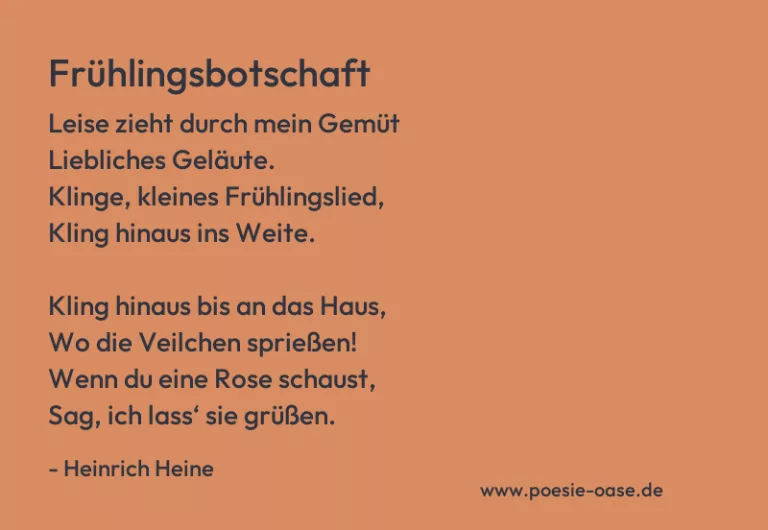

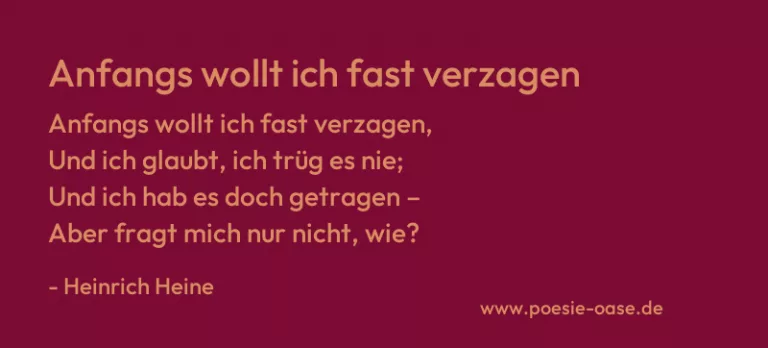

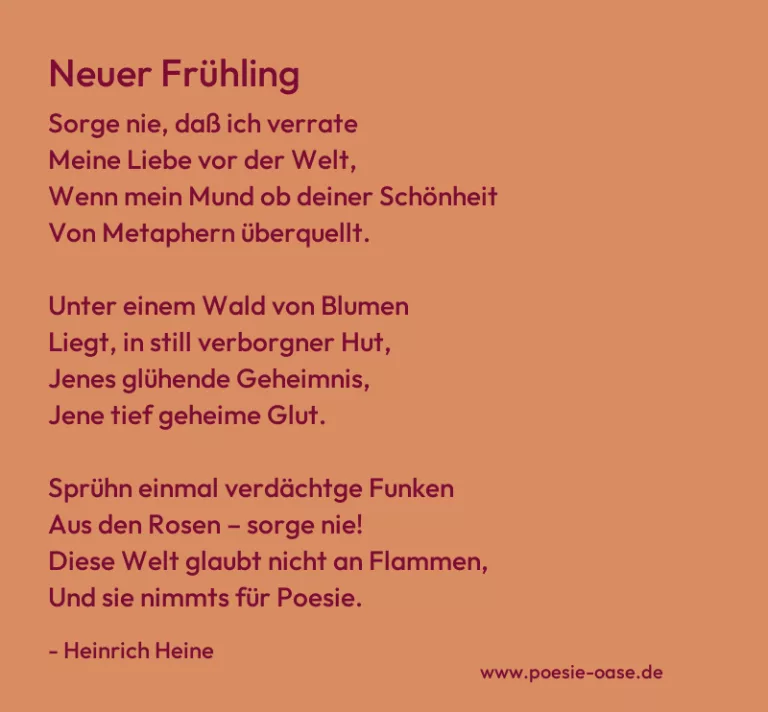

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Minnegruss“ von Heinrich Heine ist eine bewusste Anlehnung an die mittelalterliche Tradition der Minnelyrik und beschreibt die idealisierte Verehrung einer jungen Frau. Das lyrische Ich preist das „Magedein“ (Mädchen) für ihre Reinheit und Schönheit und erklärt, ihr mit „frommer Minne“ dienen zu wollen. Die Minnelyrik war geprägt von der Vorstellung einer keuschen, unerreichbaren Geliebten, der der Ritter in selbstloser Hingabe verbunden ist – dieses Motiv greift Heine hier auf, allerdings mit feiner Ironie.

Die Beschreibung der äußeren Erscheinung der Geliebten folgt klassischen Mustern: Ihre Augen werden mit „Mondenschein“ verglichen, die Wangen mit „Rosenlichtern“ und die Zähne mit „Perlenreihn“. Besonders auffällig ist dabei die überhöhte und fast klischeehafte Bildsprache, die die Konventionen höfischer Lyrik nachahmt. Auch der Verweis auf den „stillen Busenschrein“, der den „schönsten Edelstein“ birgt, spielt mit der Doppeldeutigkeit zwischen keuscher Verehrung und sinnlicher Anziehung.

In der letzten Strophe wird die Liebe als „fromme Minne“ bezeichnet, die tief ins Herz des lyrischen Ichs drang, als es die Geliebte sah. Damit bleibt das Gedicht formal in der Tradition des Minnesangs, gleichzeitig klingt in Heines Tonfall eine gewisse Ironisierung dieser höfischen Konventionen an. Das „Wunnevolle Magedein“ wirkt fast übermäßig idealisiert, wodurch Heine die starren Regeln und die Schwärmerei der mittelalterlichen Liebesdichtung subtil hinterfragt.

So lässt sich „Minnegruss“ als eine Hommage an, aber auch als augenzwinkernde Reflexion über die Welt der Minnelyrik lesen. Heine verbindet klassische Motive mit seiner typisch leichten, teils ironischen Sprache und verleiht dem Gedicht damit eine doppelte Ebene aus Ernst und spielerischer Distanz.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.