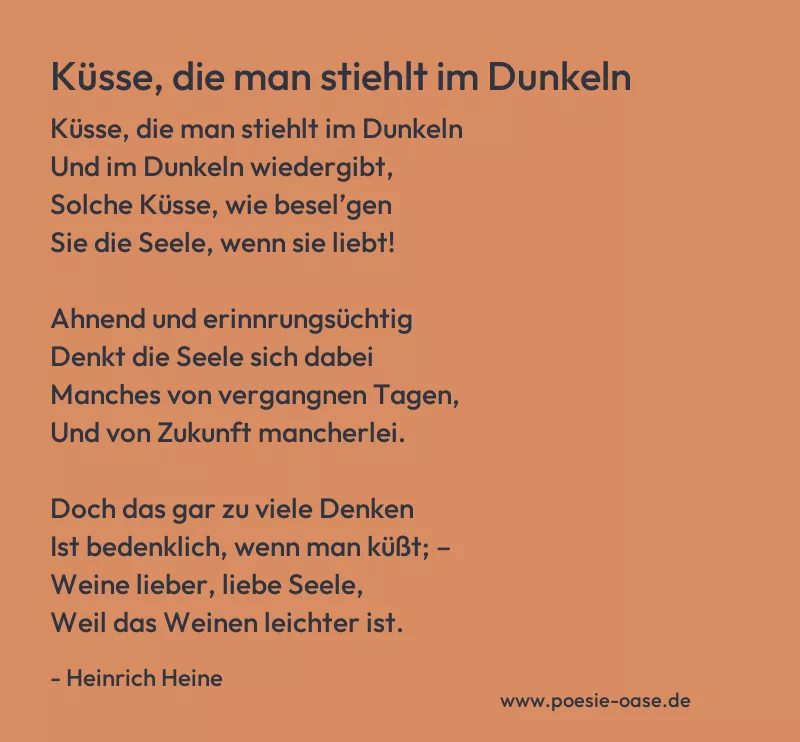

Küsse, die man stiehlt im Dunkeln

Küsse, die man stiehlt im Dunkeln

Und im Dunkeln wiedergibt,

Solche Küsse, wie besel’gen

Sie die Seele, wenn sie liebt!

Ahnend und erinnrungsüchtig

Denkt die Seele sich dabei

Manches von vergangnen Tagen,

Und von Zukunft mancherlei.

Doch das gar zu viele Denken

Ist bedenklich, wenn man küßt; –

Weine lieber, liebe Seele,

Weil das Weinen leichter ist.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Küsse, die man stiehlt im Dunkeln“ von Heinrich Heine beschäftigt sich mit der Zartheit und Komplexität von Liebe und Erinnerung. In der ersten Strophe beschreibt der Sprecher einen Kuss, der im Dunkeln gestohlen wird und ebenso heimlich wiedergegeben wird. Diese Küsse, die in der Dunkelheit geschehen, sind von einer intensiven, fast mystischen Qualität. Sie haben die Fähigkeit, die Seele zu „beselgen“, was auf eine tiefe, spirituelle Erfüllung hinweist, die mit dem Akt der Liebe und des Küssens verbunden ist. Die Dunkelheit wird hier als ein Ort der Intimität und der geheimen, unerforschten Gefühle dargestellt.

In der zweiten Strophe wird die „Seele“ in ihrer Sehnsucht und Erinnerung beschrieben, die durch den Kuss angeregt wird. Die Seele wird „ahnend und erinnerungssüchtig“, sie denkt an vergangene Tage und an die Möglichkeit der Zukunft. Diese Reflexionen deuten auf die bittersüße Natur der Liebe hin, die nicht nur im gegenwärtigen Moment erlebt wird, sondern auch von der Vergangenheit und der Zukunft geprägt ist. Das Denken an vergangene Zeiten vermischt sich mit der Erwartung zukünftiger Ereignisse, was die Komplexität der emotionalen Erfahrung der Liebe widerspiegelt.

Doch in der dritten Strophe weist Heine auf die Gefahren des zu intensiven Denkens hin. Das „gar zu viele Denken“ wird als problematisch und „bedenklich“ dargestellt, wenn man sich dem Kuss hingibt. Es deutet darauf hin, dass zu viel Nachdenken und Grübeln die Reinheit und die Unmittelbarkeit des Gefühls trüben können. Stattdessen schlägt der Sprecher vor, dass die Seele lieber weinen sollte, da „Weinen leichter ist“. Dies kann als Hinweis auf die emotionalen Erleichterungen des Loslassens und des Zulassens von Gefühlen verstanden werden, ohne sich von der Komplexität und den belastenden Gedanken der Vergangenheit und Zukunft überwältigen zu lassen.

Insgesamt thematisiert das Gedicht die Zerbrechlichkeit und die Tiefe der menschlichen Seele im Kontext der Liebe. Es vermittelt die Idee, dass Liebe nicht nur ein körperlicher Akt ist, sondern auch ein innerer, emotionaler Prozess, der von Erinnerungen und Zukunftshoffnungen begleitet wird. Heine zeigt hier die ambivalente Natur der Liebe: Sie kann sowohl erheiternd als auch schmerzhaft sein, und die Fähigkeit, sich zu öffnen und zu empfinden, kann durch das Grübeln über das Vergangene und Zukünftige erschwert werden.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.