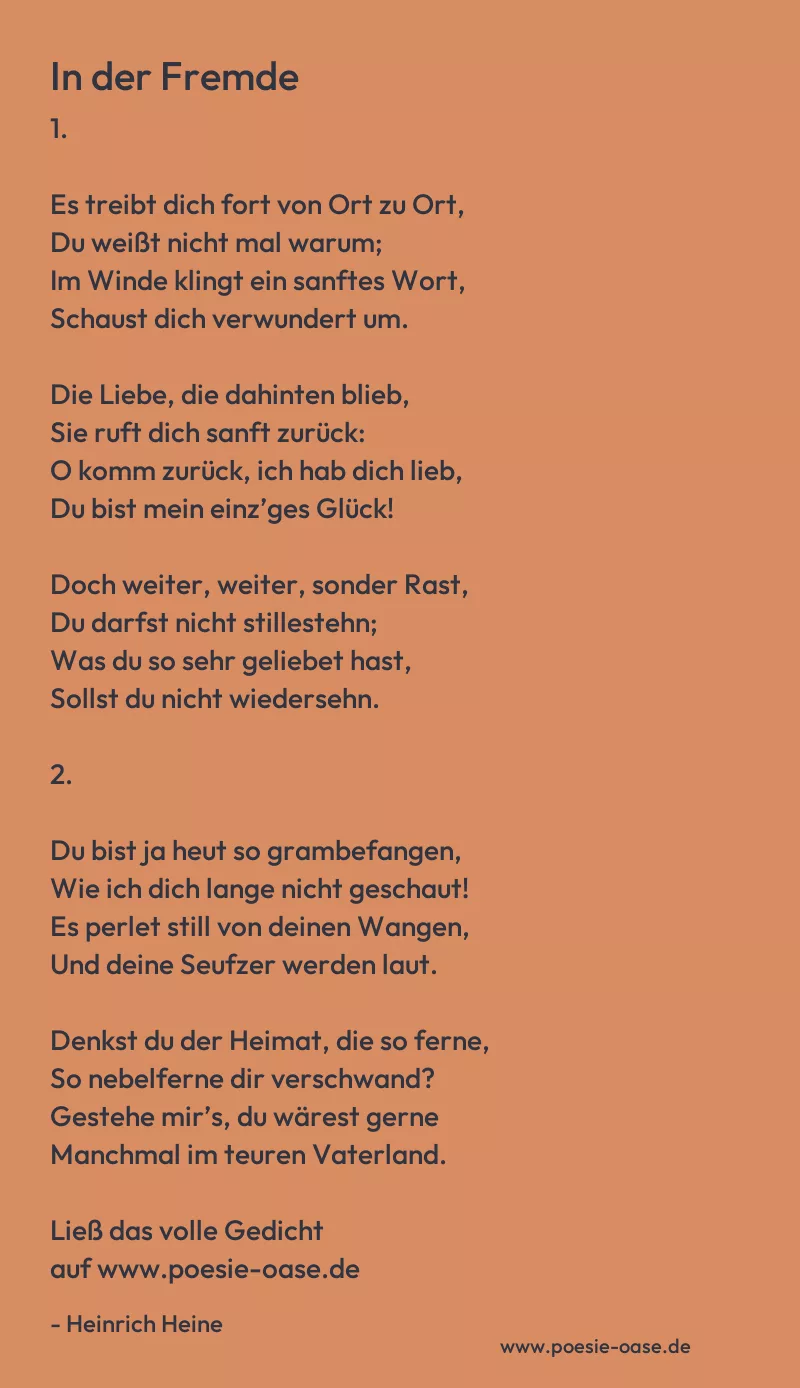

1.

Es treibt dich fort von Ort zu Ort,

Du weißt nicht mal warum;

Im Winde klingt ein sanftes Wort,

Schaust dich verwundert um.

Die Liebe, die dahinten blieb,

Sie ruft dich sanft zurück:

O komm zurück, ich hab dich lieb,

Du bist mein einz’ges Glück!

Doch weiter, weiter, sonder Rast,

Du darfst nicht stillestehn;

Was du so sehr geliebet hast,

Sollst du nicht wiedersehn.

2.

Du bist ja heut so grambefangen,

Wie ich dich lange nicht geschaut!

Es perlet still von deinen Wangen,

Und deine Seufzer werden laut.

Denkst du der Heimat, die so ferne,

So nebelferne dir verschwand?

Gestehe mir’s, du wärest gerne

Manchmal im teuren Vaterland.

Denkst du der Dame, die so niedlich

Mit kleinem Zürnen dich ergötzt?

Oft zürntest du, dann ward sie friedlich,

Und immer lachtet ihr zuletzt.

Denkst du der Freunde, die da sanken

An deine Brust, in großer Stund‘?

Im Herzen stürmten die Gedanken,

Jedoch verschwiegen blieb der Mund.

Denkst du der Mutter und der Schwester?

Mit beiden standest du ja gut.

Ich glaube gar, es schmilzt, mein Bester,

In deiner Brust der wilde Mut!

Denkst du der Vögel und der Bäume

Des schönen Gartens, wo du oft

Geträumt der Liebe junge Träume,

Wo du gezagt, wo du gehofft?

Es ist schon spät. Die Nacht ist helle,

Trübhell gefärbt vom feuchten Schnee.

Ankleiden muß ich mich nun schnelle

Und in Gesellschaft gehn. O weh!

3.

Ich hatte einst ein schönes Vaterland.

Der Eichenbaum

Wuchs dort so hoch, die Veilchen nickten sanft.

Es war ein Traum.

Das küßte mich auf deutsch, und sprach auf deutsch

(Man glaubt es kaum,

Wie gut es klang) das Wort: „Ich liebe dich!“

Es war ein Traum.