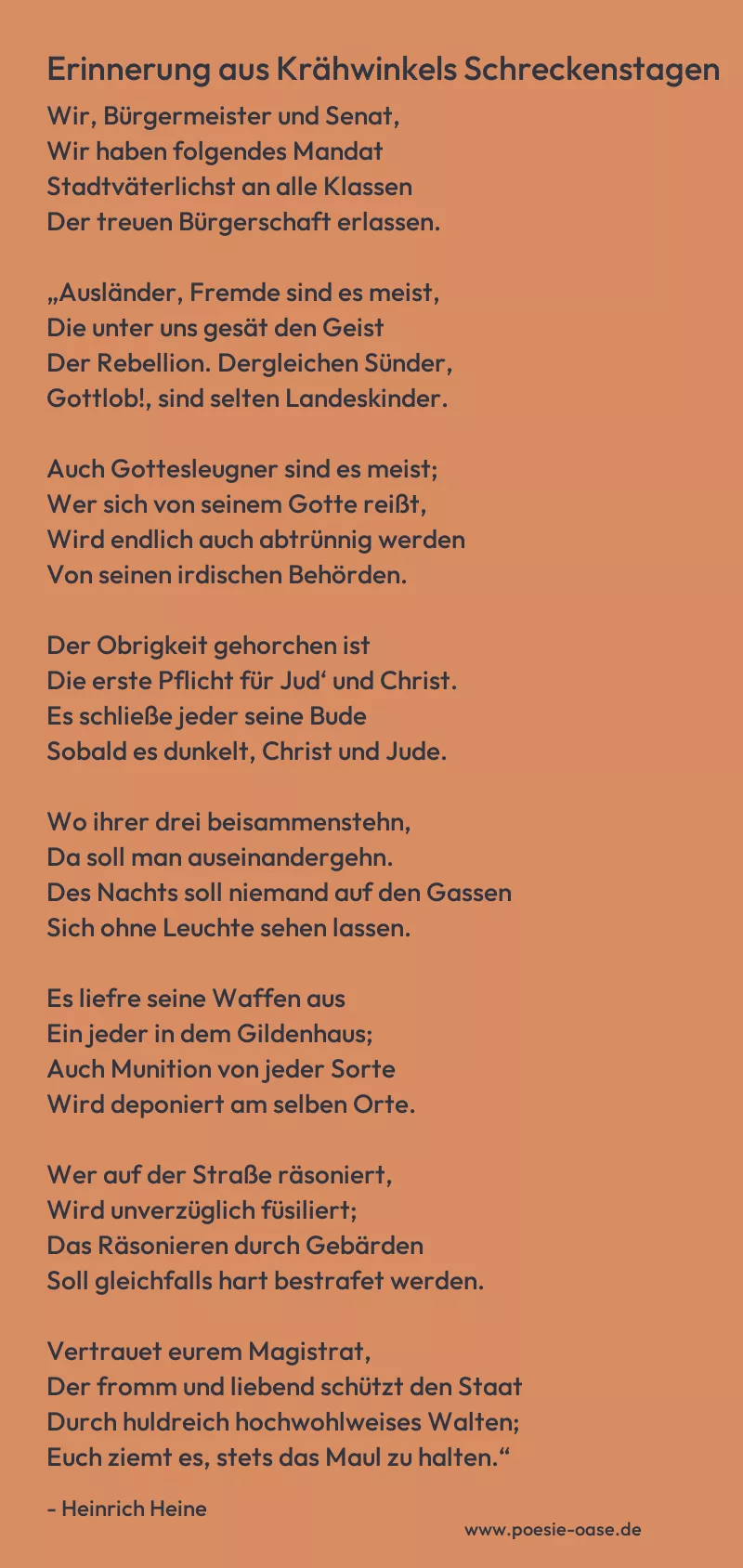

Erinnerung aus Krähwinkels Schreckenstagen

Wir, Bürgermeister und Senat,

Wir haben folgendes Mandat

Stadtväterlichst an alle Klassen

Der treuen Bürgerschaft erlassen.

„Ausländer, Fremde sind es meist,

Die unter uns gesät den Geist

Der Rebellion. Dergleichen Sünder,

Gottlob!, sind selten Landeskinder.

Auch Gottesleugner sind es meist;

Wer sich von seinem Gotte reißt,

Wird endlich auch abtrünnig werden

Von seinen irdischen Behörden.

Der Obrigkeit gehorchen ist

Die erste Pflicht für Jud‘ und Christ.

Es schließe jeder seine Bude

Sobald es dunkelt, Christ und Jude.

Wo ihrer drei beisammenstehn,

Da soll man auseinandergehn.

Des Nachts soll niemand auf den Gassen

Sich ohne Leuchte sehen lassen.

Es liefre seine Waffen aus

Ein jeder in dem Gildenhaus;

Auch Munition von jeder Sorte

Wird deponiert am selben Orte.

Wer auf der Straße räsoniert,

Wird unverzüglich füsiliert;

Das Räsonieren durch Gebärden

Soll gleichfalls hart bestrafet werden.

Vertrauet eurem Magistrat,

Der fromm und liebend schützt den Staat

Durch huldreich hochwohlweises Walten;

Euch ziemt es, stets das Maul zu halten.“

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Erinnerung aus Krähwinkels Schreckenstagen“ von Heinrich Heine ist eine scharfe satirische Auseinandersetzung mit den politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen der Zeit, insbesondere mit der autoritären Herrschaft und den repressiven Maßnahmen der Obrigkeit. Der Sprecher stellt die Erlassenen eines „Bürgermeisters und Senats“ vor, die die Bürger in einer ironischen, fast grotesken Weise kontrollieren und unterdrücken.

Die erste Strophe beschreibt ein „Mandat“, das in diktatorischer Manier erlassen wird, um die „treue Bürgerschaft“ vor den vermeintlich schädlichen Einflüssen von „Ausländern“ und „Gottesleugnern“ zu schützen. Heine kritisiert hier die Engstirnigkeit und Fremdenfeindlichkeit der herrschenden Klasse, die versucht, die Gesellschaft durch die Verfolgung von Andersdenkenden und -gläubigen zu stabilisieren. Das Bild von „Ausländern“ als Sündern und das Pauschalurteil über „Gottesleugner“ spiegeln die rigiden und intoleranten Haltungen wider, die die Gesellschaft prägen.

Die zweite Strophe führt die repressiven Maßnahmen weiter aus, indem sie die Obrigkeit als strenge Hüterin der Ordnung darstellt. Die Bürger werden gezwungen, ihre Häuser zu verschließen und sich nachts nicht ohne „Leuchte“ in den Straßen zu zeigen. Diese Maßnahmen suggerieren eine Gesellschaft, in der die Freiheit und die individuelle Entfaltung weitgehend eingeschränkt sind. Die bestrafte Meinungsäußerung wird als „Räsonieren“ bezeichnet und führt zu drastischen Strafen, was auf die Zensur und Unterdrückung kritischer Stimmen hinweist.

In der letzten Strophe wird die Obrigkeit in einem noch groteskeren Licht dargestellt. Der „Magistrat“ wird als „fromm und liebend“ beschrieben, was die heuchlerische Doppelmoral der Herrschenden aufzeigt. Sie schützen den Staat durch „huldreich hochwohlweises Walten“, was in Wirklichkeit nur eine Tarnung für ihre diktatorische Kontrolle ist. Der abschließende Befehl, „das Maul zu halten“, verdeutlicht die autoritäre Haltung, die jegliche Form der freien Meinungsäußerung und des Widerstands unterdrückt.

Heine verwendet in diesem Gedicht eine Mischung aus beißendem Spott und ernsthafter Kritik, um die repressiven Tendenzen der damaligen politischen Ordnung anzuprangern. Die satirische Form und die übertriebenen Maßnahmen des „Mandats“ verdeutlichen die Absurdität und Ungerechtigkeit der damaligen Gesellschaftsstruktur. Heine zeigt die Verstrickung von Religion, Politik und autoritärer Macht und stellt die aufkommende Unterdrückung von Freiheit und Individualität als gefährlichen Trend dar.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.