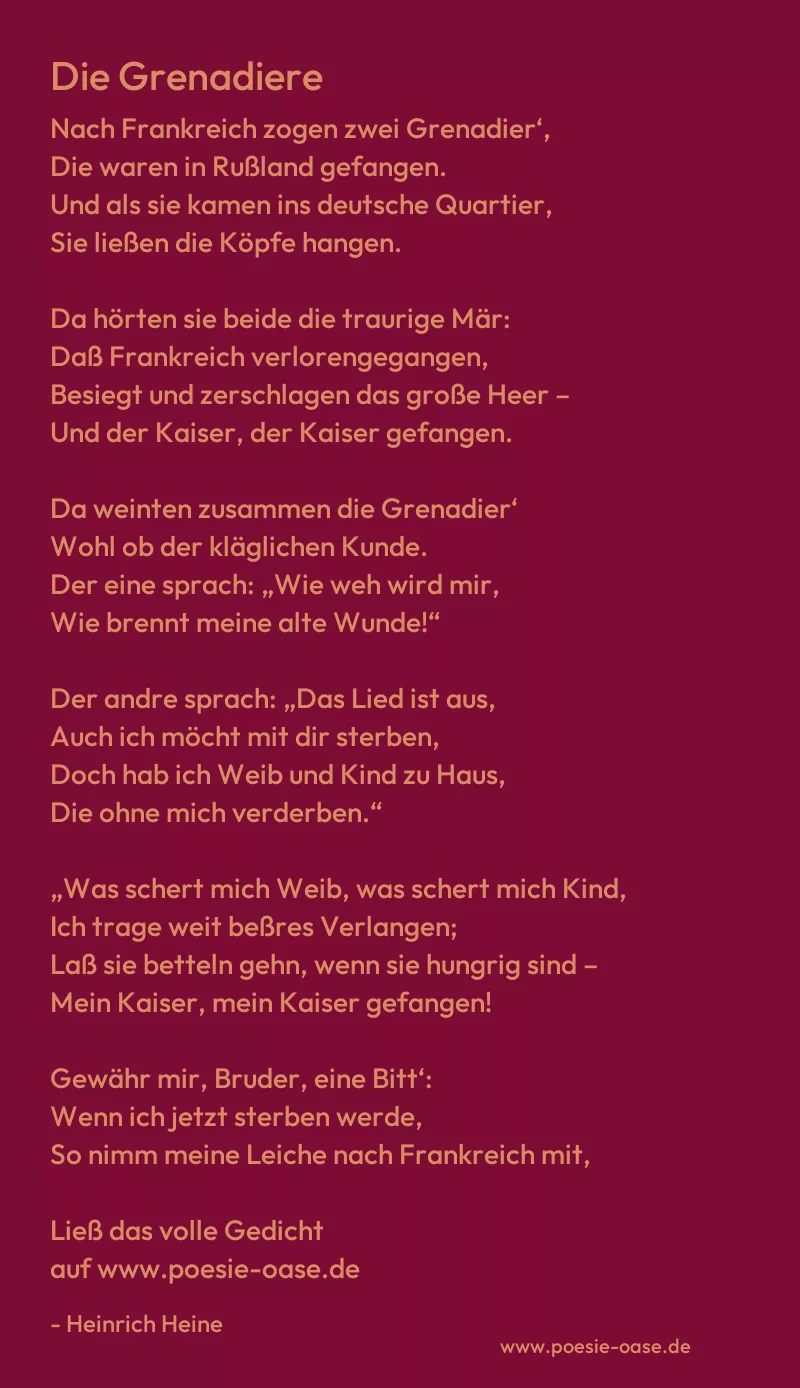

Nach Frankreich zogen zwei Grenadier‘,

Die waren in Rußland gefangen.

Und als sie kamen ins deutsche Quartier,

Sie ließen die Köpfe hangen.

Da hörten sie beide die traurige Mär:

Daß Frankreich verlorengegangen,

Besiegt und zerschlagen das große Heer –

Und der Kaiser, der Kaiser gefangen.

Da weinten zusammen die Grenadier‘

Wohl ob der kläglichen Kunde.

Der eine sprach: „Wie weh wird mir,

Wie brennt meine alte Wunde!“

Der andre sprach: „Das Lied ist aus,

Auch ich möcht mit dir sterben,

Doch hab ich Weib und Kind zu Haus,

Die ohne mich verderben.“

„Was schert mich Weib, was schert mich Kind,

Ich trage weit beßres Verlangen;

Laß sie betteln gehn, wenn sie hungrig sind –

Mein Kaiser, mein Kaiser gefangen!

Gewähr mir, Bruder, eine Bitt‘:

Wenn ich jetzt sterben werde,

So nimm meine Leiche nach Frankreich mit,

Begrab mich in Frankreichs Erde.

Das Ehrenkreuz am roten Band

Sollst du aufs Herz mir legen;

Die Flinte gib mir in die Hand,

Und gürt mir um den Degen.

So will ich liegen und horchen still,

Wie eine Schildwach‘, im Grabe,

Bis einst ich höre Kanonengebrüll

Und wiehernder Rosse Getrabe.

Dann reitet mein Kaiser wohl über mein Grab,

Viel Schwerter klirren und blitzen;

Dann steig ich gewaffnet hervor aus dem Grab –

Den Kaiser, den Kaiser zu schützen!“