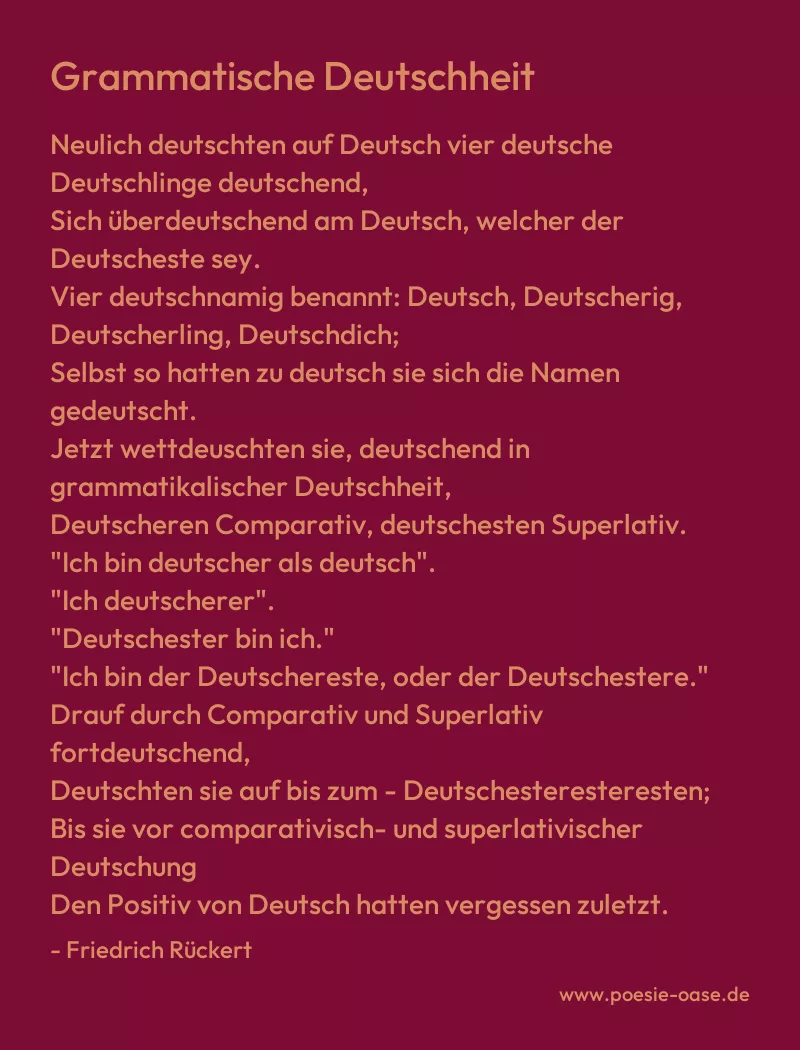

Neulich deutschten auf Deutsch vier deutsche Deutschlinge deutschend,

Sich überdeutschend am Deutsch, welcher der Deutscheste sey.

Vier deutschnamig benannt: Deutsch, Deutscherig, Deutscherling, Deutschdich;

Selbst so hatten zu deutsch sie sich die Namen gedeutscht.

Jetzt wettdeuschten sie, deutschend in grammatikalischer Deutschheit,

Deutscheren Comparativ, deutschesten Superlativ.

„Ich bin deutscher als deutsch“.

„Ich deutscherer“.

„Deutschester bin ich.“

„Ich bin der Deutschereste, oder der Deutschestere.“

Drauf durch Comparativ und Superlativ fortdeutschend,

Deutschten sie auf bis zum – Deutschesteresteresten;

Bis sie vor comparativisch- und superlativischer Deutschung

Den Positiv von Deutsch hatten vergessen zuletzt.

Grammatische Deutschheit

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Grammatische Deutschheit“ von Friedrich Rückert ist eine humorvolle Satire auf die übertriebene Sprachgläubigkeit und den Pedantismus, der in bestimmten Kreisen gepflegt wird. Das Gedicht karikiert die übertriebene Beschäftigung mit der deutschen Sprache und ihrer grammatikalischen Feinheiten, indem es eine Szene beschreibt, in der sich vier „deutsche Deutschlinge“ im übersteigerten Gebrauch von Komparativen und Superlativen verlieren.

Rückert verwendet eine spielerische Sprache, die selbst ein Spiegelbild des kritisierten Verhaltens ist. Die Wahl der Namen wie Deutsch, Deutscherig, Deutscherling und Deutschdich, die allesamt von „Deutsch“ abgeleitet sind, verdeutlicht die Obsession der Figuren mit ihrer Muttersprache. Der Wettbewerb, wer sich am „Deutschsten“ ausdrückt, ist der Kern der Satire. Indem die Figuren immer weiter ins Extrem gehen und bis zum unsinnigen „Deutschesteresteresten“ gelangen, demaskiert Rückert die Sinnlosigkeit eines solchen Sprachgebrauchs. Das Vergessen des Positivs „Deutsch“ am Ende der „comparativisch- und superlativischer Deutschung“ ist ein eindrucksvolles Bild für das Verlorengehen im Detail, wodurch das eigentliche Ziel, die klare Kommunikation, aus den Augen verloren wird.

Das Gedicht nutzt humorvolle Elemente wie Wortspiele, die Verwendung von Neologismen (z.B. „deutschten“, „wettdeuschten“) und die Übertreibung, um die Absurdität des Themas zu unterstreichen. Die Reime und der rhythmische Aufbau des Gedichts verleihen der Satire eine zusätzliche Pointe. Durch diese sprachliche und formale Gestaltung entlarvt Rückert die Gefahr, sich in grammatikalischen Details zu verlieren, anstatt die Sprache als Werkzeug der Kommunikation zu begreifen.

Die Interpretation lässt sich auch auf einen allgemeineren Kontext übertragen. Rückerts Kritik richtet sich nicht nur gegen die übertriebene Beschäftigung mit der deutschen Sprache, sondern auch gegen die allgemeine Tendenz, sich in Formalismen zu verlieren, anstatt das Wesentliche zu erfassen. Das Gedicht ist eine Warnung vor dem übertriebenen Streben nach Perfektion, das dazu führen kann, dass man das eigentliche Ziel aus den Augen verliert. Es ist eine Ermahnung, die Sprache mit Bedacht und im Dienste der Verständigung einzusetzen, anstatt sie zu einem Gegenstand der Eitelkeit zu machen.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.