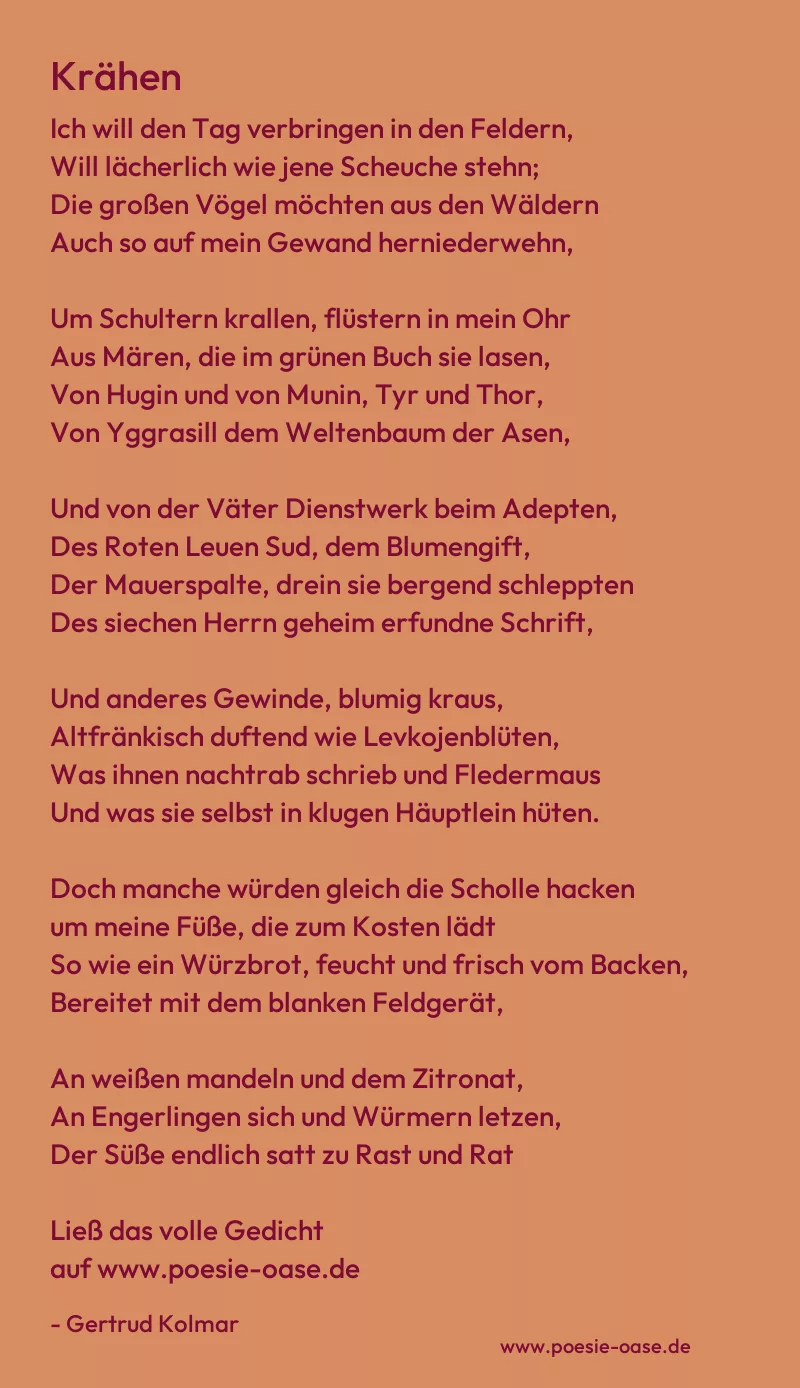

Ich will den Tag verbringen in den Feldern,

Will lächerlich wie jene Scheuche stehn;

Die großen Vögel möchten aus den Wäldern

Auch so auf mein Gewand herniederwehn,

Um Schultern krallen, flüstern in mein Ohr

Aus Mären, die im grünen Buch sie lasen,

Von Hugin und von Munin, Tyr und Thor,

Von Yggrasill dem Weltenbaum der Asen,

Und von der Väter Dienstwerk beim Adepten,

Des Roten Leuen Sud, dem Blumengift,

Der Mauerspalte, drein sie bergend schleppten

Des siechen Herrn geheim erfundne Schrift,

Und anderes Gewinde, blumig kraus,

Altfränkisch duftend wie Levkojenblüten,

Was ihnen nachtrab schrieb und Fledermaus

Und was sie selbst in klugen Häuptlein hüten.

Doch manche würden gleich die Scholle hacken

um meine Füße, die zum Kosten lädt

So wie ein Würzbrot, feucht und frisch vom Backen,

Bereitet mit dem blanken Feldgerät,

An weißen mandeln und dem Zitronat,

An Engerlingen sich und Würmern letzen,

Der Süße endlich satt zu Rast und Rat

Und schweigend sich auf meine Hände setzen.

Und einmal schlügen Schwärme, Riesenwehe,

Den wilden Flug aus Mitternacht mir nah

Mit harten Liedern, die nur ich verstehe,

In ihrem scharfen, ungefügen Krah,

Mit unheilvollem Braus im düstren Kleid

Und mit erzürntem, drohendem Bewegen;

So fielen sie in gotteslose Zeit

Und auf die Länder als ein schwarzer Regen,

Die Welt verstummte. Bis der Weiler stöhnte.

Und weithin klagte heulend eine Stadt

Zerfreßnes Auge, das den Vater höhnte

Und seiner Mutter Herz verstoßen hat.