Die gelbe Schlange

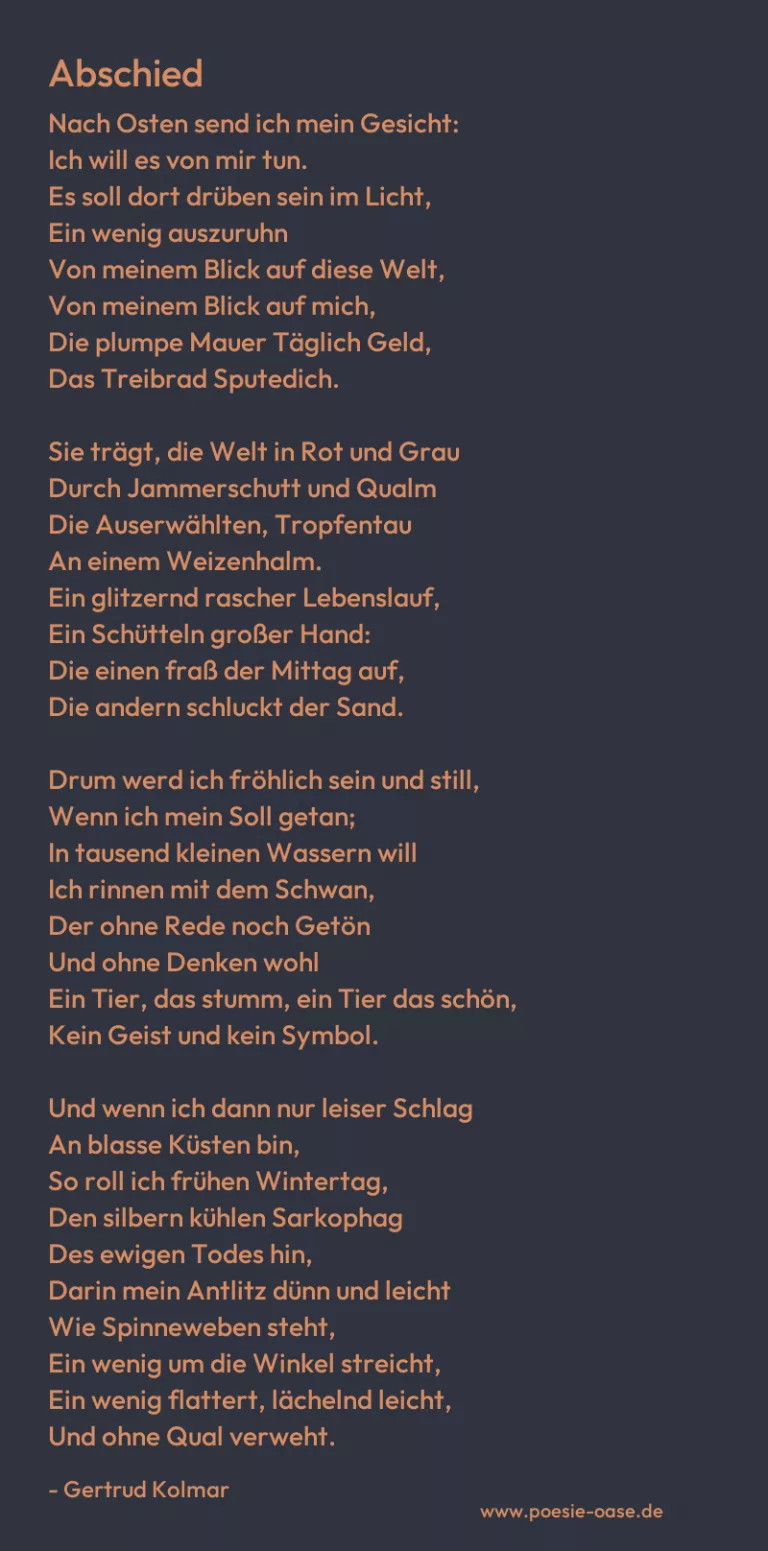

Ich war ein Mädchen auch im Traum.

Und meine Brüste lagen, helle Inseln,

Auf jeder eine kleine braune Stadt

Mit spitzem Turm

Und rot geheimer Ströme unterirdnem Rinseln.

Wann werden weiße Quellen aus den Steinen brechen?

Die Schlange zuckte

Ungesehn durch Kraut.

Ach, alle Moose, die sie grüßte,

Verrotteten.

Ihr Leib ließ eine Wüste.

Baumgrün vergilbte vor der gelben Haut.

Die gelbe Schlange kam.

Sie zog sich über Meer

Und sank in Grund,

Wo seltsam bunt und schwer

Tierblumen an verfallnen Schiffen saugen

Mit zähnelosem Mund.

Sie schlich

In meine roten Grottenflüsse ein.

Sie lächelte.

Die kleine Stadt ward krank,

Zermürbte, wich.

Ihr stolzer Wartturm sank

Tief in ein Weiches ein.

Die Insel, einmal glücklich schön

Mit Hügelkuppe und mit sanfter Bucht

Um vieler Wellen blitzendes Getön,

Hing müd in See.

Wie überreife, halbvermulschte Frucht.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Die gelbe Schlange“ von Gertrud Kolmar ist eine verstörend-poetische Vision, in der weibliche Körperlichkeit, Traumzustand, Naturbilder und unheimliche Zerstörung zu einer tief symbolischen Komposition verwoben sind. Es bewegt sich im Grenzbereich zwischen Erotik, Mythos und psychischer Bedrängnis und entfaltet eine verstörende Metapher für Verletzung, Verfall und Verlust der Selbstbehauptung.

Die einleitende Zeile – „Ich war ein Mädchen auch im Traum“ – markiert den Eintritt in eine traumartige Innenwelt. Das lyrische Ich beschreibt den eigenen Körper in einer erotisch aufgeladenen, gleichsam surrealen Bildsprache: die Brüste als „helle Inseln“, darauf „kleine braune Stadt[s] mit spitzem Turm“. Diese „Städte“ symbolisieren einerseits kindliche Fantasie, andererseits auch sexuelle Identität und weibliche Selbstwahrnehmung. Unter der Oberfläche fließen „rot geheime Ströme“, was auf Menstruation, Lebensenergie oder unbewusste emotionale Ströme verweisen kann. Die Frage „Wann werden weiße Quellen aus den Steinen brechen?“ wirkt wie ein Ausdruck der Sehnsucht nach Läuterung, vielleicht auch nach Auflösung inneren Drucks.

In diesen stillen, fast idyllischen Kosmos bricht eine Bedrohung ein: die gelbe Schlange. Sie ist ein uraltes Symbol – sie steht für Verführung, Gefahr, Wissen, aber auch Zerstörung. Bei Kolmar wird sie zur Verkörperung einer zerstörerischen Macht, die die natürliche Ordnung zersetzt. Überall, wo sie vorbeizieht, verrotten die Moose, die Bäume vergilben – was zuvor lebte, stirbt. Die Farbe Gelb hat hier nichts Strahlendes, sondern wirkt krankhaft, giftig, fremd.

Im Mittelteil nimmt die Schlange einen noch düstereren Zug an: Sie gleitet „über Meer“ und verschwindet in einem versunkenen Reich, wo groteske, amorphe Kreaturen hausen – „Tierblumen“ mit „zähnelosem Mund“. Dieser Unterwasserraum ist ein Bild des Verdrängten, Unbewussten, das gleichzeitig fremdartig und beängstigend wirkt. Schließlich dringt die Schlange in das Innere des Ichs ein: „In meine roten Grottenflüsse“. Die sprachlichen Bilder sind hier unzweideutig erotisch konnotiert, jedoch ohne Befreiung oder Lust – es folgt Krankheit, Zerfall, der Sturz des „Wartturms“, also der Verlust von Kontrolle, Struktur, vielleicht auch von seelischem oder körperlichem Schutz.

Die Schlusspassage bringt das Bild der Insel – zuvor Symbol von Schönheit und Lebendigkeit – in einen Zustand völliger Erschöpfung. Die einst lebendige Landschaft ist nun „müd“, hängt schlaff im Wasser, der Körper erscheint entseelt, erschöpft, „wie überreife, halbvermulschte Frucht“. Dieses Bild steht für eine tiefe Entwertung, für das Gefühl, von außen unterwandert, innerlich zersetzt worden zu sein.

„Die gelbe Schlange“ ist ein dunkles, traumhaft aufgeladenes Gedicht, das weibliche Erfahrung – insbesondere Verwundbarkeit, Angst, vielleicht auch sexuelle Überwältigung – in symbolisch verdichteten Bildern ausdrückt. Kolmar gelingt es, eine verstörende Vision von Eindringen, Verfall und innerem Umkippen zu erschaffen, die zugleich faszinierend und beunruhigend ist – ein eindrucksvolles Beispiel für ihre Fähigkeit, seelische Prozesse in körperlich-lebendiger, mythisch überhöhter Bildsprache zu gestalten.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.