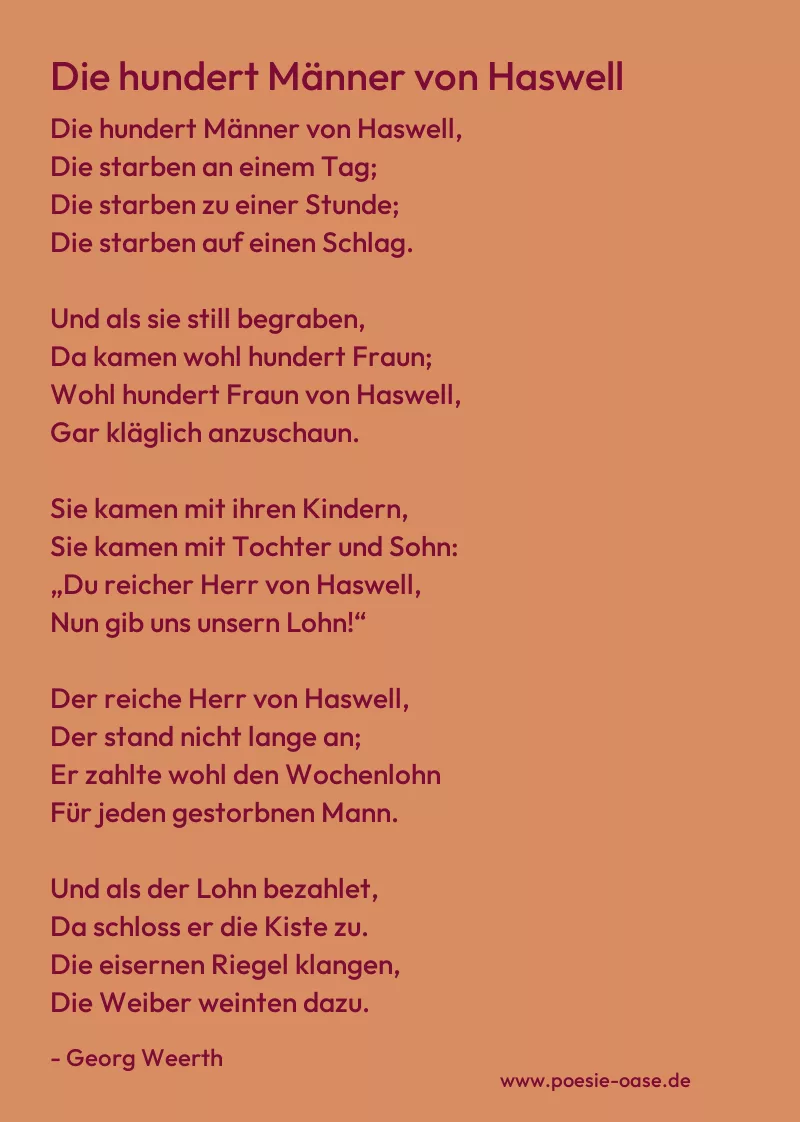

Die hundert Männer von Haswell

Die hundert Männer von Haswell,

Die starben an einem Tag;

Die starben zu einer Stunde;

Die starben auf einen Schlag.

Und als sie still begraben,

Da kamen wohl hundert Fraun;

Wohl hundert Fraun von Haswell,

Gar kläglich anzuschaun.

Sie kamen mit ihren Kindern,

Sie kamen mit Tochter und Sohn:

„Du reicher Herr von Haswell,

Nun gib uns unsern Lohn!“

Der reiche Herr von Haswell,

Der stand nicht lange an;

Er zahlte wohl den Wochenlohn

Für jeden gestorbnen Mann.

Und als der Lohn bezahlet,

Da schloss er die Kiste zu.

Die eisernen Riegel klangen,

Die Weiber weinten dazu.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Die hundert Männer von Haswell“ von Georg Weerth beschreibt mit einer klaren und drastischen Sprache die brutalen sozialen und wirtschaftlichen Realitäten des Lebens der Arbeiter und ihrer Familien. Die erste Strophe schildert den plötzlichen Tod von hundert Männern, der scheinbar ohne Vorwarnung oder erklärenden Kontext eintritt. Der Refrain „Die starben an einem Tag“, „Die starben zu einer Stunde“, „Die starben auf einen Schlag“ vermittelt eine nahezu mechanische, tödliche Gleichgültigkeit, die die Anonymität der Arbeiter und ihren unspektakulären Tod unterstreicht. Die Männer werden als Teil eines Systems dargestellt, das sie rasch ersetzt, ohne ihre individuelle Bedeutung zu berücksichtigen.

Die zweite Strophe zeigt die Trauer der Witwen und Kinder, die von Haswell kommen, um um ihre Verstorbenen zu trauern. Es ist bemerkenswert, dass die Frauen in dieser Strophe nicht als Individuen dargestellt werden, sondern als eine Masse von „hundert Fraun“, was ihre kollektive Trauer und die Uniformität ihres Leidens betont. Die klägliche Darstellung der Frauen deutet darauf hin, dass sie nicht nur um ihre Liebsten trauern, sondern auch um die Zukunft, die ihnen und ihren Kindern aufgrund des Verlusts von Verdienern genommen wird.

In der dritten Strophe bittet die Witwen und Kinder die „reiche[n] Herr von Haswell“ um „Lohn“, was auf die wirtschaftliche Ausbeutung der Arbeiter und ihre Abhängigkeit von ihrem Arbeitgeber hinweist. Es wird deutlich, dass der „Lohn“ nicht aus Mitleid oder moralischer Verantwortung gezahlt wird, sondern als eine Art vertraglich geschuldete Zahlung, die die ökonomische Entfremdung zwischen Arbeitern und Arbeitgebern zeigt. Die Reaktion des „reichen Herrn von Haswell“, der schnell „den Wochenlohn“ für jeden verstorbenen Arbeiter zahlt, verstärkt das Bild einer Gesellschaft, in der menschliches Leben und Arbeit nur einen finanziellen Wert haben, ohne Rücksicht auf die Tragödie der betroffenen Familien.

In der letzten Strophe wird das Bild des „reichen Herrn“ als kalt und emotionslos präsentiert. Nachdem er den Lohn gezahlt hat, „schloss er die Kiste zu“, was symbolisch für das Ende des sozialen und menschlichen Engagements steht. Die „eisernen Riegel“, die „klangen“, verstärken das Bild der Unnachgiebigkeit und der gesellschaftlichen Schranken, die zwischen den Klassen bestehen. Die „Weiber weinten dazu“, aber ihre Trauer wird durch die schnelle Transaktion und das unveränderte Verhalten des Arbeitgebers gedämpft. Das Gedicht endet in einer Form der Resignation, die die traurige Erkenntnis vermittelt, dass der Verlust von Menschenleben in der Arbeitswelt von Haswell nur als eine weitere Zahl in einem System wahrgenommen wird, das keine Rücksicht auf menschliche Gefühle oder soziale Verantwortung nimmt.

Georg Weerth zeigt in diesem Gedicht auf eindringliche Weise die Kälte und Unmenschlichkeit des sozialen und wirtschaftlichen Systems seiner Zeit. Die Arbeiter sind sowohl in ihrem Leben als auch im Tod nur Teil einer anonymen Masse, deren Existenz und Tod nur durch finanzielle Transaktionen gemessen werden. Das Gedicht bietet eine scharfe Kritik an der Ausbeutung der Arbeiterklasse und an der Gleichgültigkeit der Reichen gegenüber dem menschlichen Leid.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.