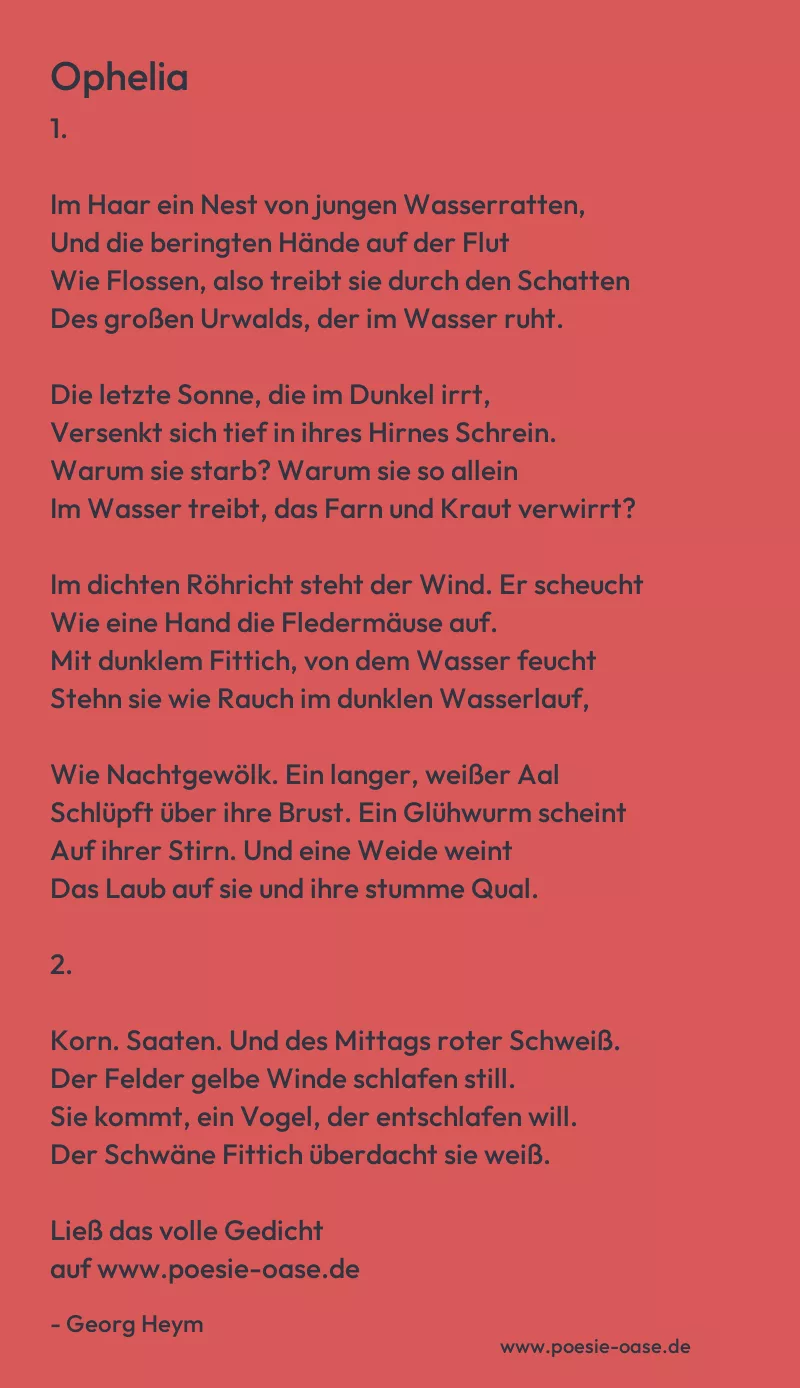

1.

Im Haar ein Nest von jungen Wasserratten,

Und die beringten Hände auf der Flut

Wie Flossen, also treibt sie durch den Schatten

Des großen Urwalds, der im Wasser ruht.

Die letzte Sonne, die im Dunkel irrt,

Versenkt sich tief in ihres Hirnes Schrein.

Warum sie starb? Warum sie so allein

Im Wasser treibt, das Farn und Kraut verwirrt?

Im dichten Röhricht steht der Wind. Er scheucht

Wie eine Hand die Fledermäuse auf.

Mit dunklem Fittich, von dem Wasser feucht

Stehn sie wie Rauch im dunklen Wasserlauf,

Wie Nachtgewölk. Ein langer, weißer Aal

Schlüpft über ihre Brust. Ein Glühwurm scheint

Auf ihrer Stirn. Und eine Weide weint

Das Laub auf sie und ihre stumme Qual.

2.

Korn. Saaten. Und des Mittags roter Schweiß.

Der Felder gelbe Winde schlafen still.

Sie kommt, ein Vogel, der entschlafen will.

Der Schwäne Fittich überdacht sie weiß.

Die blauen Lider schatten sanft herab.

Und bei der Sensen blanken Melodien

Träumt sie von eines Kusses Karmoisin

Den ewigen Traum in ihrem ewigen Grab.

Vorbei, vorbei. Wo an das Ufer dröhnt

Der Schall der Städte. Wo durch Dämme zwingt

Der weiße Strom. Der Widerhall erklingt

Mit weitem Echo. Wo herunter tönt

Hall voller Straßen. Glocken und Geläut.

Maschinenkreischen. Kampf. Wo westlich droht

In blinde Scheiben dumpfes Abendrot,

In dem ein Kran mit Riesenarmen dräut,

Mit schwarzer Stirn, ein mächtiger Tyrann,

Ein Moloch, drum die schwarzen Knechte knien.

Last schwerer Brücken, die darüber ziehn

Wie Ketten auf dem Strom, und harter Bann.

Unsichtbar schwimmt sie in der Flut Geleit.

Doch wo sie treibt, jagt weit den Menschenschwarm

Mit großem Fittich auf ein dunkler Harm,

Der schattet über beide Ufer breit.

Vorbei, vorbei. Da sich dem Dunkel weiht

Der westlich hohe Tag des Sommers spät,

Wo in dem Dunkelgrün der Wiesen steht

Des fernen Abends zarte Müdigkeit.

Der Strom trägt weit sie fort, die untertaucht,

Durch manchen Winters trauervollen Port.

Die Zeit hinab. Durch Ewigkeiten fort,

Davon der Horizont wie Feuer raucht.