Der Baum

Sonne hat ihn gesotten,

Wind hat ihn dürr gemacht,

Kein Baum wollte ihn haben,

Überall fiel er ab.

Nur eine Eberesche

Mit roten Beeren bespickt

Wie mit feurigen Zungen,

Hat ihm Obdach gegeben.

Und da hing er mit Schweben,

Seine Füße lagen im Gras.

Die Abendsonne fuhr blutig

Durch die Rippen ihm naß,

Schlug die Ölwälder alle

Über der Landschaft herauf,

Gott in dem weißen Kleide

Tat in den Wolken sich auf.

In den blumigen Gründen

Ringelte Schlangengezücht,

In den silbernen Hälsen

Zwitscherte dünnes Gerücht.

Und sie zitterten alle

Über dem Blätterreich,

Hörend die Hände des Vaters

Im hellen Geäder leicht.

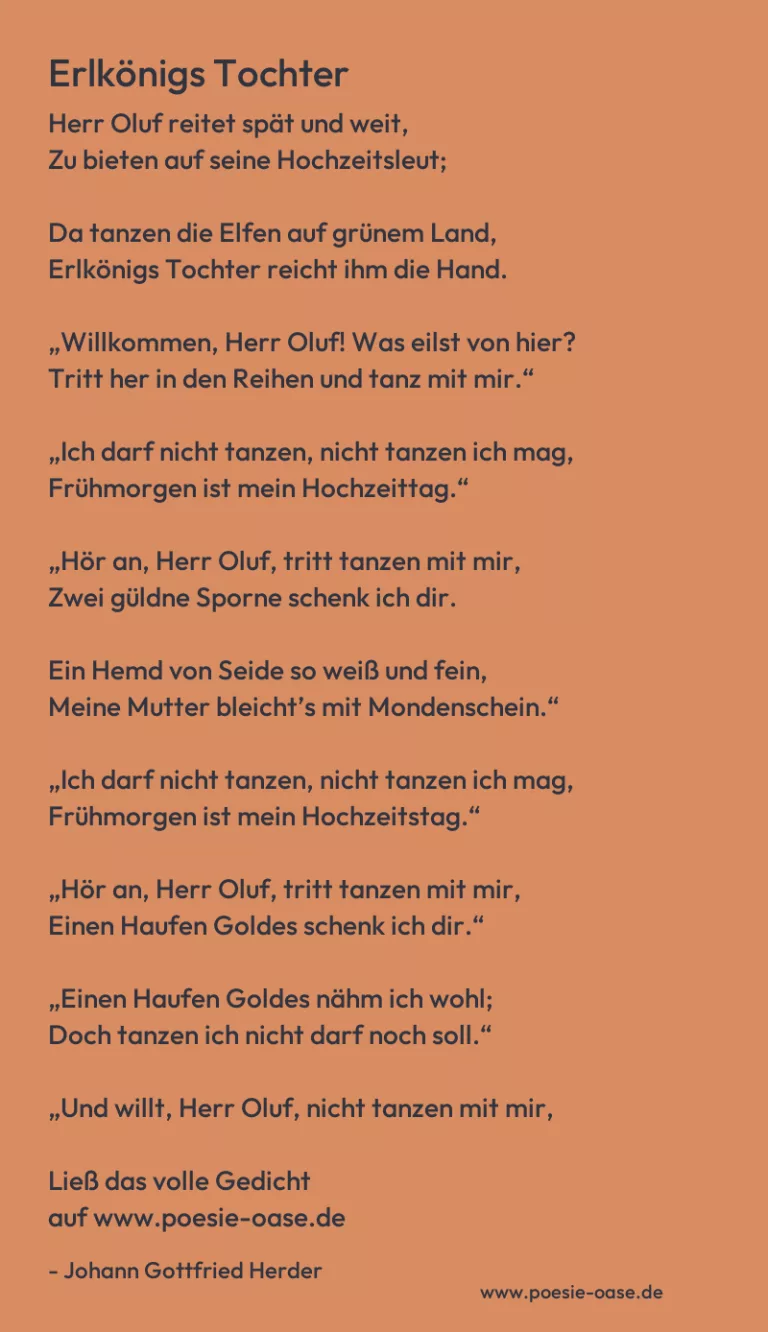

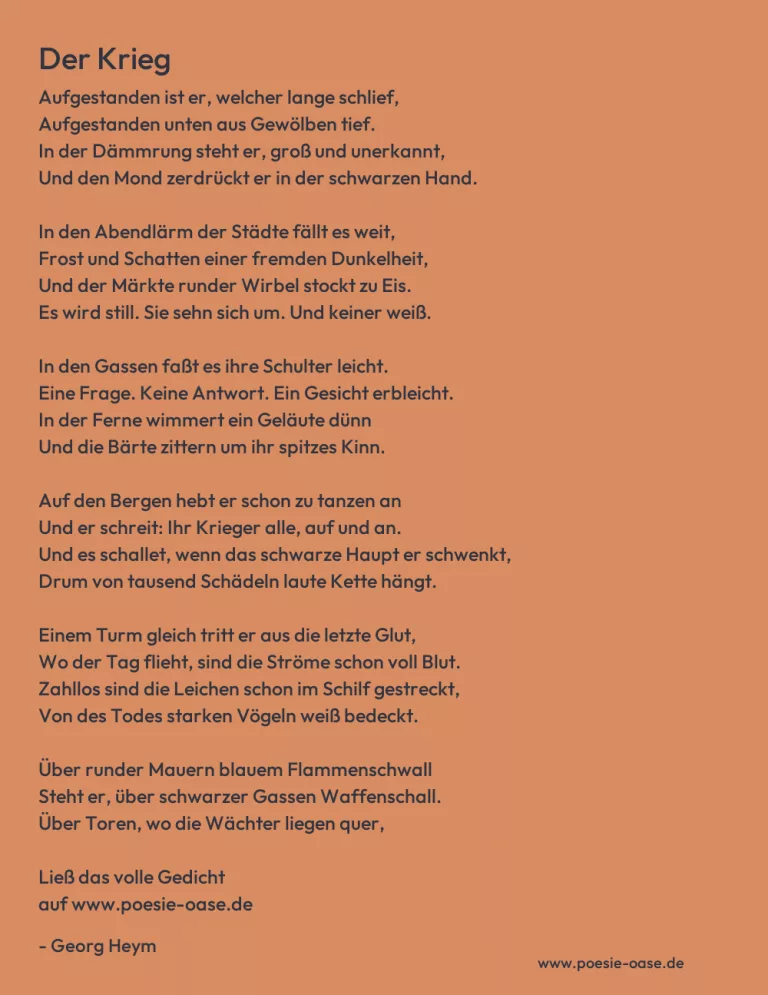

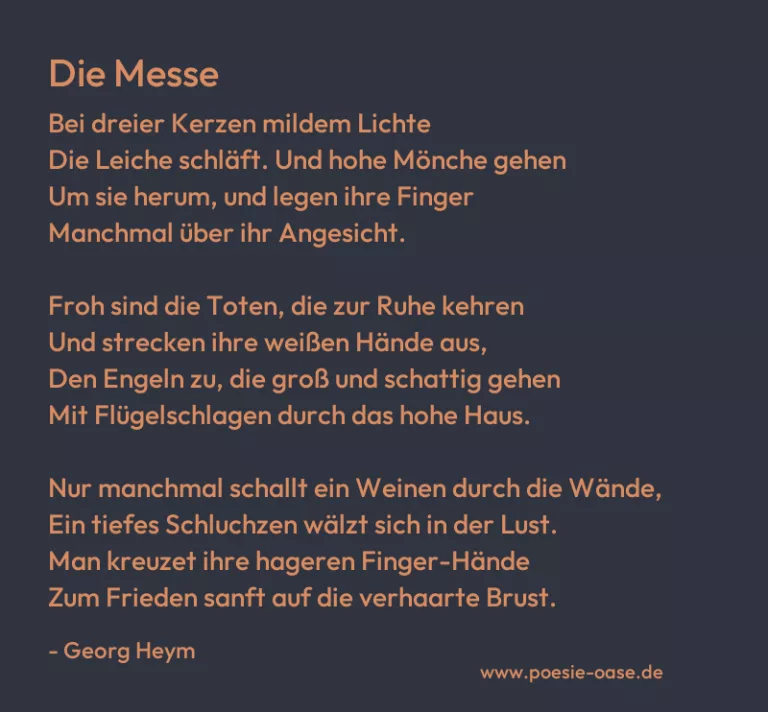

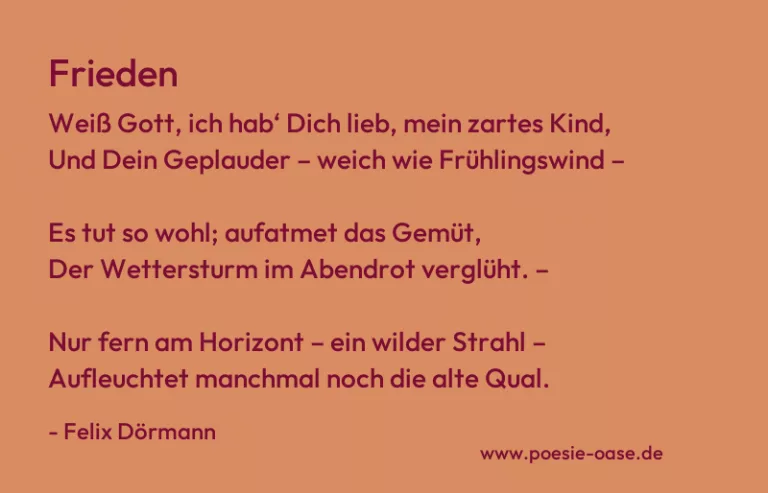

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Der Baum“ von Georg Heym verbindet Naturdarstellung mit mystischen und bedrohlichen Motiven und schafft so eine beklemmende, zugleich poetische Atmosphäre. Im Zentrum steht ein verwitterter, „gesottener“ und „dürr“ gewordener Baum, der von anderen Bäumen abgelehnt wird – eine ungewöhnliche Personifizierung der Natur, die Einsamkeit und Ausgestoßensein thematisiert. Erst eine „Eberesche mit roten Beeren“ nimmt den Baum auf und bietet ihm „Obdach“, was dem Text eine fast märchenhafte Note verleiht.

In der zweiten Strophe wandelt sich das Bild: Der Baum hängt „mit Schweben“ und lässt seine „Füße“ im Gras ruhen – diese Vermenschlichung verstärkt die surreale Wirkung des Gedichts. Die „Abendsonne“ fährt „blutig“ durch die „Rippen“ des Baumes, was an ein skelettiertes Wesen erinnert. Heym spielt hier mit Todes- und Opferassoziationen. Die Natur wird nicht idyllisch, sondern bedrohlich und unheimlich dargestellt, besonders mit dem Bild der „Ölwälder“, die wie ein düsterer Schleier über der Landschaft aufziehen.

In der dritten Strophe bricht die religiöse Symbolik deutlich hervor: „Gott in dem weißen Kleide“ erscheint in den Wolken, während am Boden „Schlangengezücht“ in den „blumigen Gründen“ ringelt. Hier treffen himmlische und irdische Sphäre aufeinander, wobei die Schlangen an biblische Motive von Versuchung und Bedrohung erinnern. Das „dünne Gerücht“ in den „silbernen Hälsen“ lässt an eine unheilvolle Vorahnung denken.

Im Schlussbild steigert sich die Atmosphäre weiter: Die Blätterwelt erzittert, als die „Hände des Vaters“ durch das „helle Geäder“ gehen – eine symbolträchtige Geste, die zwischen Zärtlichkeit und göttlicher Macht oszilliert. Heyms Sprache ist reich an Kontrasten und verdichtet Natur, Tod und das Göttliche zu einer Vision, in der das Unheilvolle und das Erhabene untrennbar miteinander verwoben sind. Das Gedicht ist ein typisches Beispiel für Heyms Fähigkeit, Naturbilder mit existenzieller Tiefe und düsterer Stimmung aufzuladen.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.