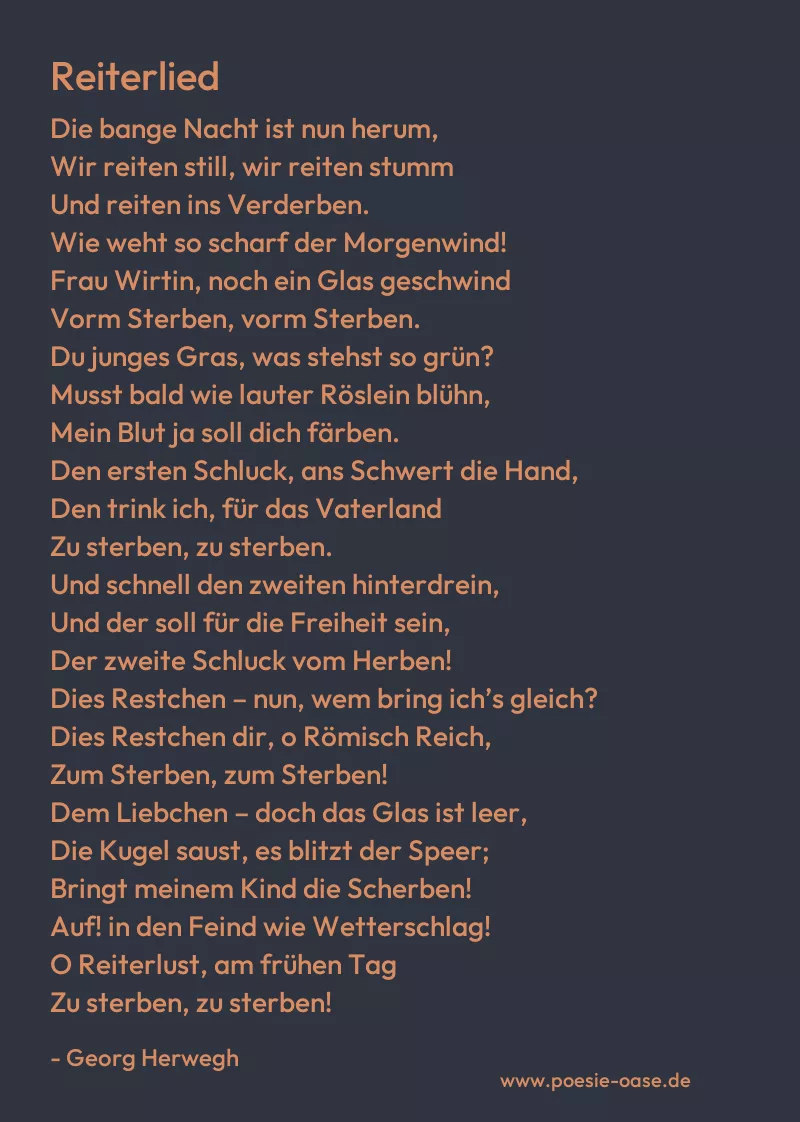

Reiterlied

Die bange Nacht ist nun herum,

Wir reiten still, wir reiten stumm

Und reiten ins Verderben.

Wie weht so scharf der Morgenwind!

Frau Wirtin, noch ein Glas geschwind

Vorm Sterben, vorm Sterben.

Du junges Gras, was stehst so grün?

Musst bald wie lauter Röslein blühn,

Mein Blut ja soll dich färben.

Den ersten Schluck, ans Schwert die Hand,

Den trink ich, für das Vaterland

Zu sterben, zu sterben.

Und schnell den zweiten hinterdrein,

Und der soll für die Freiheit sein,

Der zweite Schluck vom Herben!

Dies Restchen – nun, wem bring ich’s gleich?

Dies Restchen dir, o Römisch Reich,

Zum Sterben, zum Sterben!

Dem Liebchen – doch das Glas ist leer,

Die Kugel saust, es blitzt der Speer;

Bringt meinem Kind die Scherben!

Auf! in den Feind wie Wetterschlag!

O Reiterlust, am frühen Tag

Zu sterben, zu sterben!

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Reiterlied“ von Georg Herwegh verbindet in kraftvoller Sprache den Soldatentod mit Themen wie Vaterland, Freiheit und der Vergänglichkeit des Lebens. Es zeigt das Bild einer Gruppe von Reitern, die sich in den frühen Morgenstunden auf den Weg in eine aussichtslose Schlacht macht. Der Tod wird von Beginn an als unausweichlich dargestellt, doch die Soldaten begegnen ihm mit einer Mischung aus Entschlossenheit, Bitterkeit und fast trotzigem Heldentum.

Herwegh arbeitet hier mit der Balladenform und nutzt die Wiederholung der Zeile „zu sterben, zu sterben“ als zentrales Motiv, das die ständige Präsenz des Todes betont. Auffällig ist der Wechsel zwischen stiller Melancholie und der kämpferischen Haltung der Reiter. In der ersten Strophe klingt bereits die Resignation an: „Wir reiten still, wir reiten stumm / Und reiten ins Verderben.“ Trotz der Gewissheit des bevorstehenden Todes greifen die Soldaten noch einmal zum Glas – ein tröstlicher, fast ritualisierter Moment vor dem Gefecht.

Das Trinken wird dabei symbolisch aufgeladen: Der erste Schluck gilt dem Vaterland, der zweite der Freiheit und der letzte – ironisch gebrochen – dem „Römisch Reich“, das bereits im Sterben liegt. Diese letzte Widmung lässt sich als Kritik am Zustand des alten, zersplitterten Deutschen Reiches lesen, das seine Soldaten in den Tod schickt. Auch das Bild des Liebchens taucht kurz auf, doch selbst dieser private Gedanke wird von der Brutalität des Krieges überrollt, als die Scherben des Glases als letzte Botschaft bleiben.

Herwegh nutzt eindringliche Naturbilder und scharfe Kontraste, um die Härte der Szene zu verdeutlichen: Der „scharfe Morgenwind“ und das „junge Gras“ stehen der blutigen Realität gegenüber, in der das Gras bald „lauter Röslein“ blühen muss – mit dem Blut der Gefallenen. In der Schlussstrophe schlägt die Stimmung in aggressive Kampfeslust um: „Auf! in den Feind wie Wetterschlag!“ Diese Mischung aus Todesbewusstsein, bitterem Spott und kriegerischem Furor macht das Gedicht zu einem vielschichtigen Kommentar auf Heldentum und den Irrsinn des Krieges.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.