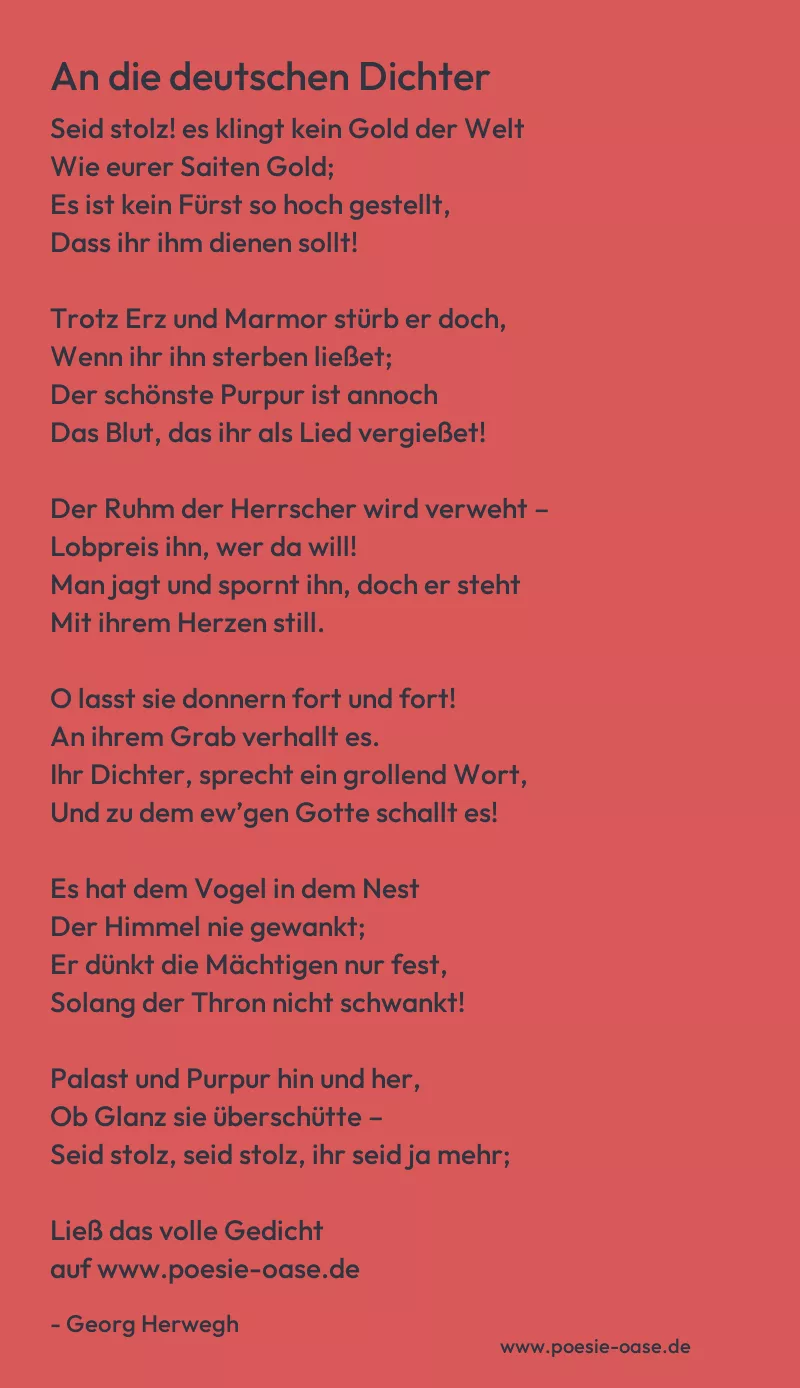

Seid stolz! es klingt kein Gold der Welt

Wie eurer Saiten Gold;

Es ist kein Fürst so hoch gestellt,

Dass ihr ihm dienen sollt!

Trotz Erz und Marmor stürb er doch,

Wenn ihr ihn sterben ließet;

Der schönste Purpur ist annoch

Das Blut, das ihr als Lied vergießet!

Der Ruhm der Herrscher wird verweht –

Lobpreis ihn, wer da will!

Man jagt und spornt ihn, doch er steht

Mit ihrem Herzen still.

O lasst sie donnern fort und fort!

An ihrem Grab verhallt es.

Ihr Dichter, sprecht ein grollend Wort,

Und zu dem ew’gen Gotte schallt es!

Es hat dem Vogel in dem Nest

Der Himmel nie gewankt;

Er dünkt die Mächtigen nur fest,

Solang der Thron nicht schwankt!

Palast und Purpur hin und her,

Ob Glanz sie überschütte –

Seid stolz, seid stolz, ihr seid ja mehr;

Seid ihr nicht Könige der Hütte?

Blitzt ewig nicht der Tau im Feld

Gleich wie der Diamant?

Ist nicht ob dieser ganzen Welt

Ein Baldachin gespannt?

Wiegt nicht die Rebe, die hinauf

An einem Strohdach gleitet,

Den unfruchtbaren Efeu auf,

Der sich um Zwingherrnburgen breitet?

Hoch, Sänger, schlage euer Herz,

Wie Lerchen in der Luft!

Es ruht sich besser allerwärts

Als in der Fürstengruft.

Ein Liebchen, das die Treue bricht,

Ist überall zu finden;

Verschmähet mir die Ringe nicht,

Doch lasst euch nie an Ketten binden!

Dem Volke nur seid zugetan,

Jauchzt ihm voran zur Schlacht,

Und liegt’s verwundet auf dem Plan,

So pfleget sein und wacht!

Und so man ihm den letzten Rest

Der Freiheit will verkümmern,

So haltet nur am Schwerte fest

Und lasst die Harfen uns zertrümmern!