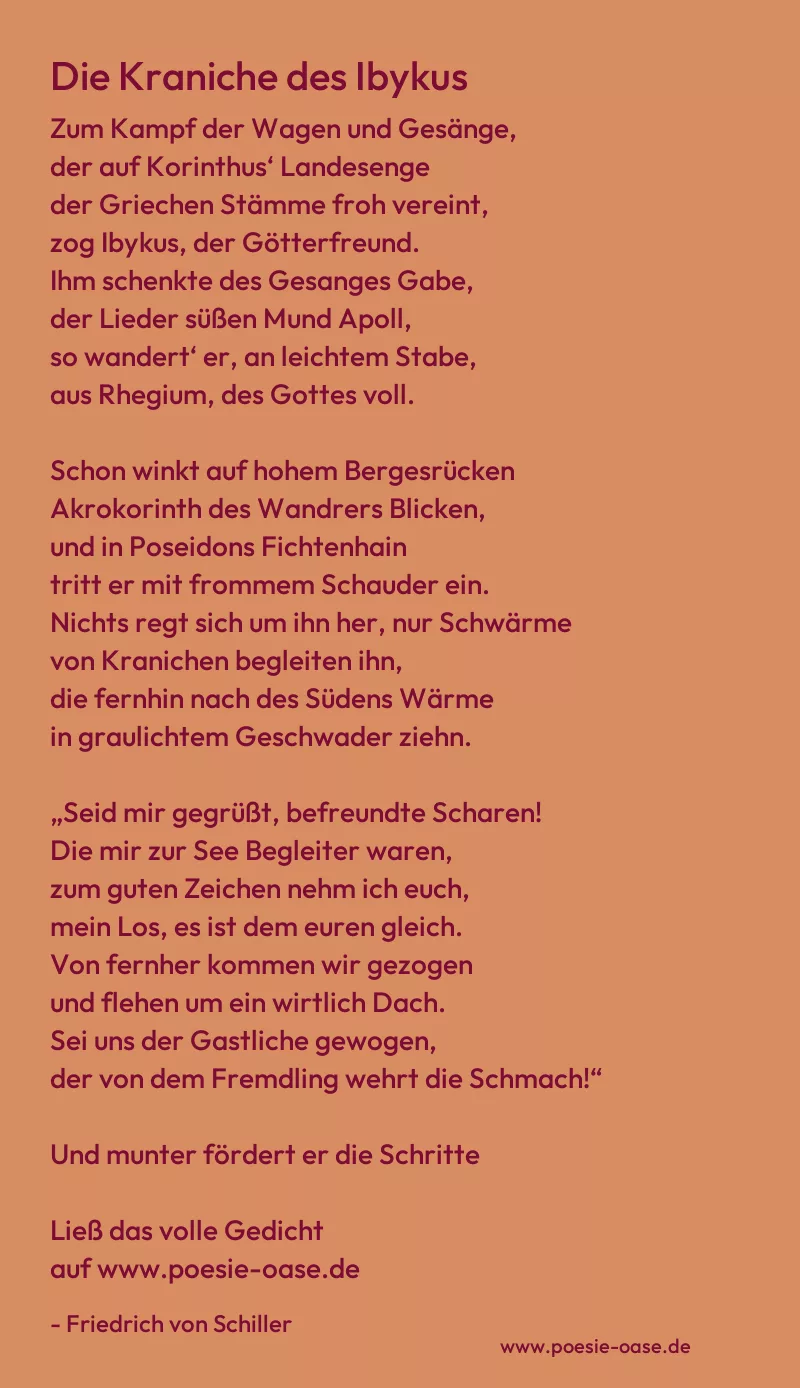

Zum Kampf der Wagen und Gesänge,

der auf Korinthus‘ Landesenge

der Griechen Stämme froh vereint,

zog Ibykus, der Götterfreund.

Ihm schenkte des Gesanges Gabe,

der Lieder süßen Mund Apoll,

so wandert‘ er, an leichtem Stabe,

aus Rhegium, des Gottes voll.

Schon winkt auf hohem Bergesrücken

Akrokorinth des Wandrers Blicken,

und in Poseidons Fichtenhain

tritt er mit frommem Schauder ein.

Nichts regt sich um ihn her, nur Schwärme

von Kranichen begleiten ihn,

die fernhin nach des Südens Wärme

in graulichtem Geschwader ziehn.

„Seid mir gegrüßt, befreundte Scharen!

Die mir zur See Begleiter waren,

zum guten Zeichen nehm ich euch,

mein Los, es ist dem euren gleich.

Von fernher kommen wir gezogen

und flehen um ein wirtlich Dach.

Sei uns der Gastliche gewogen,

der von dem Fremdling wehrt die Schmach!“

Und munter fördert er die Schritte

und sieht sich in des Waldes Mitte,

da sperren, auf gedrangem Steg,

zwei Mörder plötzlich seinen Weg.

Zum Kampfe muß er sich bereiten,

doch bald ermattet sinkt die Hand,

sie hat der Leier zarte Saiten,

doch nie des Bogens Kraft gespannt.

Er ruft die Menschen an, die Götter,

sein Flehen dringt zu keinem Retter,

wie weit er auch die Stimme schickt,

nichts Lebendes wird hier erblickt.

„So muß ich hier verlassen sterben,

auf fremdem Boden, unbeweint,

durch böser Buben Hand verderben,

wo auch kein Rächer mir erscheint!“

Und schwer getroffen sinkt er nieder,

da rauscht der Kraniche Gefieder,

er hört, schon kann er nicht mehr sehn,

die nahen Stimmen furchtbar krähn.

„Von euch, ihr Kraniche dort oben!

wenn keine andre Stimme spricht,

sei meines Mordes Klag erhoben!“

Er ruft es, und sein Auge bricht.

Der nackte Leichnam wird gefunden,

und bald, obgleich entstellt von Wunden,

erkennt der Gastfreund in Korinth

die Züge, die ihm teuer sind.

„Und muß ich so dich wiederfinden,

und hoffte mit der Fichte Kranz

des Sängers Schläfe zu umwinden,

bestrahlt von seines Ruhmes Glanz!“

Und jammernd hörens alle Gäste,

versammelt bei Poseidons Feste,

ganz Griechenland ergreift der Schmerz,

verloren hat ihn jedes Herz.

Und stürmend drängt sich zum Prytanen

das Volk, es fordert seine Wut,

zu rächen des Erschlagnen Manen,

zu sühnen mit des Mörders Blut.

Doch wo die Spur, die aus der Menge,

der Völker flutendem Gedränge,

gelocket von der Spiele Pracht,

den schwarzen Täter kenntlich macht?

Sinds Räuber, die ihn feig erschlagen!

Tats neidisch ein verborgner Feind?

Nur Helios vermags zu sagen,

der alles Irdische bescheint.

Er geht vielleicht mit frechem Schritte

jetzt eben durch der Griechen Mitte,

und während ihn die Rache sucht,

genießt er seines Frevels Frucht.

Auf ihres eignen Tempels Schwelle

trotzt er vielleicht den Göttern, mengt

sich dreist in jene Menschenwelle,

die dort sich zum Theater drängt.

Denn Bank an Bank gedränget sitzen,

es brechen fast der Bühne Stützen,

herbeigeströmt von fern und nah,

der Griechen Völker wartend da,

dumpfbrausend wie des Meeres Wogen;

von Menschen wimmelnd, wächst der Bau

in weiter stets geschweiftem Bogen

hinauf bis in des Himmels Blau.

Wer zählt die Völker, nennt die Namen,

die gastlich hier zusammenkamen!

Von Theseus‘ Stadt, von Aulis‘ Strand,

von Phokis, vom Spartanerland,

von Asiens entlegner Küste,

von allen Inseln kamen sie

und horchen von dem Schaugerüste

des Chores grauser Melodie,

der streng und ernst, nach alter Sitte,

mit langsam abgemeßnem Schritte,

hervortritt aus dem Hintergrund,

umwandelnd des Theaters Rund.

So schreiten keine irdschen Weiber,

die zeugete kein sterblich Haus!

Es steigt das Riesenmaß der Leiber

hoch über menschliches hinaus.

Ein schwarzer Mantel schlägt die Lenden,

sie schwingen in entfleischten Händen

der Fackel düsterrote Glut,

in ihren Wangen fließt kein Blut.

Und wo die Haare lieblich flattern,

um Menschenstirnen freundlich wehn,

da sieht man Schlangen hier und Nattern

die giftgeschwollnen Bäuche blähn.

Und schauerlich gedreht im Kreise,

beginnen sie des Hymnus Weise,

der durch das Herz zerreißend dringt,

die Bande um den Sünder schlingt.

Besinnungraubend, herzbetörend

schallt der Erinnyen Gesang,

er schallt, des Hörers Mark verzehrend,

und duldet nicht der Leier Klang:

„Wohl dem, der frei von Schuld und Fehle

bewahrt die kindlich reine Seele!

Ihm dürfen wir nicht rächend nahn,

er wandelt frei des Lebens Bahn.

Doch wehe, wehe, wer verstohlen

des Mordes schwere Tat vollbracht,

wir heften uns an seine Sohlen,

das furchtbare Geschlecht der Nacht!

Und glaubt er fliehend zu entspringen,

geflügelt sind wir da, die Schlingen

ihm werfend um den flüchtgen Fuß,

daß er zu Boden fallen muß.

So jagen wir ihn, ohn Ermatten,

versöhnen kann uns keine Reu,

ihn fort und fort bis zu den Schatten,

und geben ihn auch dort nicht frei.“

So singend, tanzen sie den Reigen,

und Stille wie des Todes Schweigen

liegt überm ganzen Hause schwer,

als ob die Gottheit nahe wär.

Und feierlich, nach alter Sitte

umwandelnd des Theaters Rund

mit langsam abgemeßnem Schritte,

verschwinden sie im Hintergrund.

Und zwischen Trug und Wahrheit schwebet

noch zweifelnd jede Brust und bebet

und huldiget der furchtbarn Macht,

die richtend im Verborgnen wacht,

die unerforschlich, unergründet

des Schicksals dunkeln Knäuel flicht,

dem tiefen Herzen sich verkündet,

doch fliehet vor dem Sonnenlicht.

Da hört man auf den höchsten Stufen

auf einmal eine Stimme rufen:

„Sieh da! Sieh da, Timotheus,

die Kraniche des Ibykus!“ –

Und finster plötzlich wird der Himmel,

und über dem Theater hin

sieht man in schwärzlichtem Gewimmel

ein Kranichheer vorüberziehn.