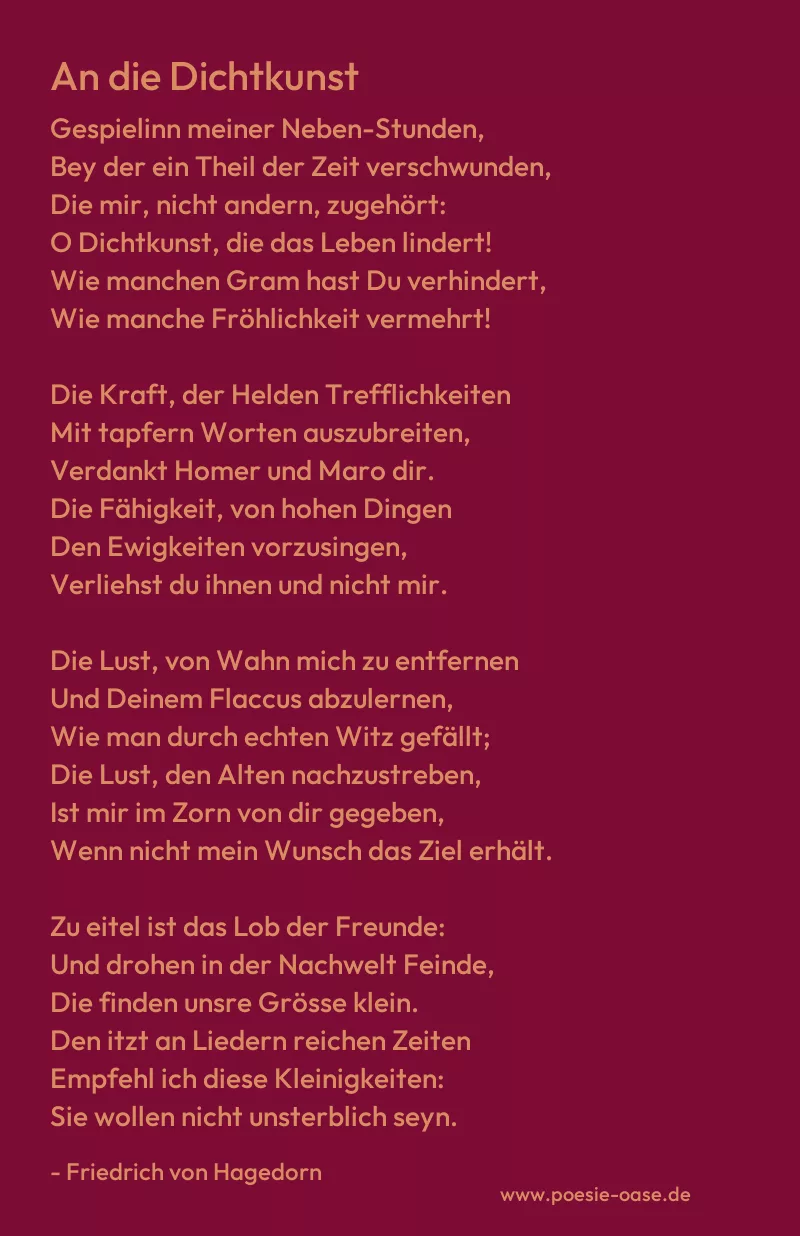

Gespielinn meiner Neben-Stunden,

Bey der ein Theil der Zeit verschwunden,

Die mir, nicht andern, zugehört:

O Dichtkunst, die das Leben lindert!

Wie manchen Gram hast Du verhindert,

Wie manche Fröhlichkeit vermehrt!

Die Kraft, der Helden Trefflichkeiten

Mit tapfern Worten auszubreiten,

Verdankt Homer und Maro dir.

Die Fähigkeit, von hohen Dingen

Den Ewigkeiten vorzusingen,

Verliehst du ihnen und nicht mir.

Die Lust, von Wahn mich zu entfernen

Und Deinem Flaccus abzulernen,

Wie man durch echten Witz gefällt;

Die Lust, den Alten nachzustreben,

Ist mir im Zorn von dir gegeben,

Wenn nicht mein Wunsch das Ziel erhält.

Zu eitel ist das Lob der Freunde:

Und drohen in der Nachwelt Feinde,

Die finden unsre Grösse klein.

Den itzt an Liedern reichen Zeiten

Empfehl ich diese Kleinigkeiten:

Sie wollen nicht unsterblich seyn.