Weil ich nichts anders kann…

Weil ich nichts anders kann als nur dich lieben,

Will ich dich lieben denn soviel ich kann.

Zu hassen dich hatt‘ ich mir vorgeschrieben,

Mit Hasse sah das Herz die Vorschrift an.

Dich zu vergessen hatt‘ ich mich getrieben;

Vergessen war es, eh ich mich besann.

Da so der Haß ward von sich selbst zerrieben,

So das Vergessen in sich selbst zerrann;

So laß mich lieben denn, soviel ich kann, dich lieben,

Weil ich nichts anders als dich lieben kann.

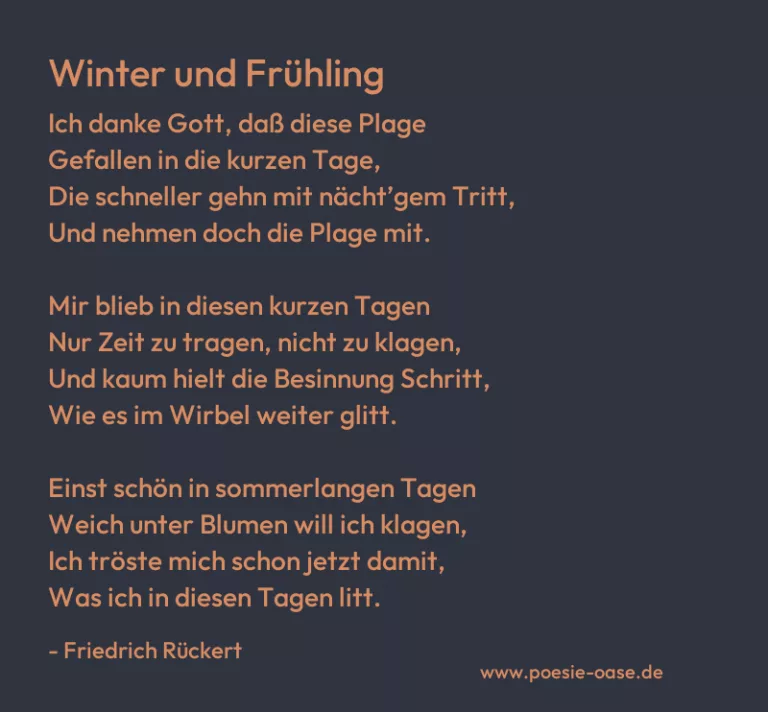

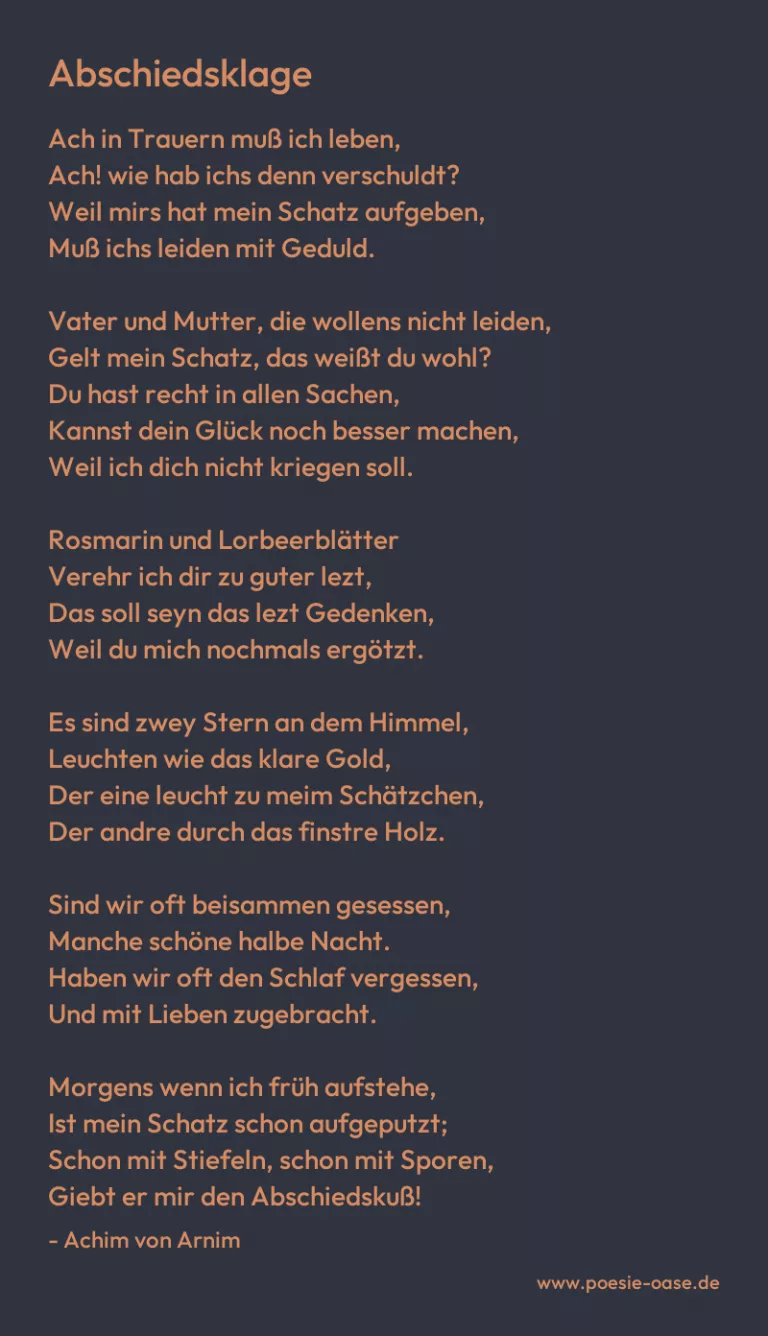

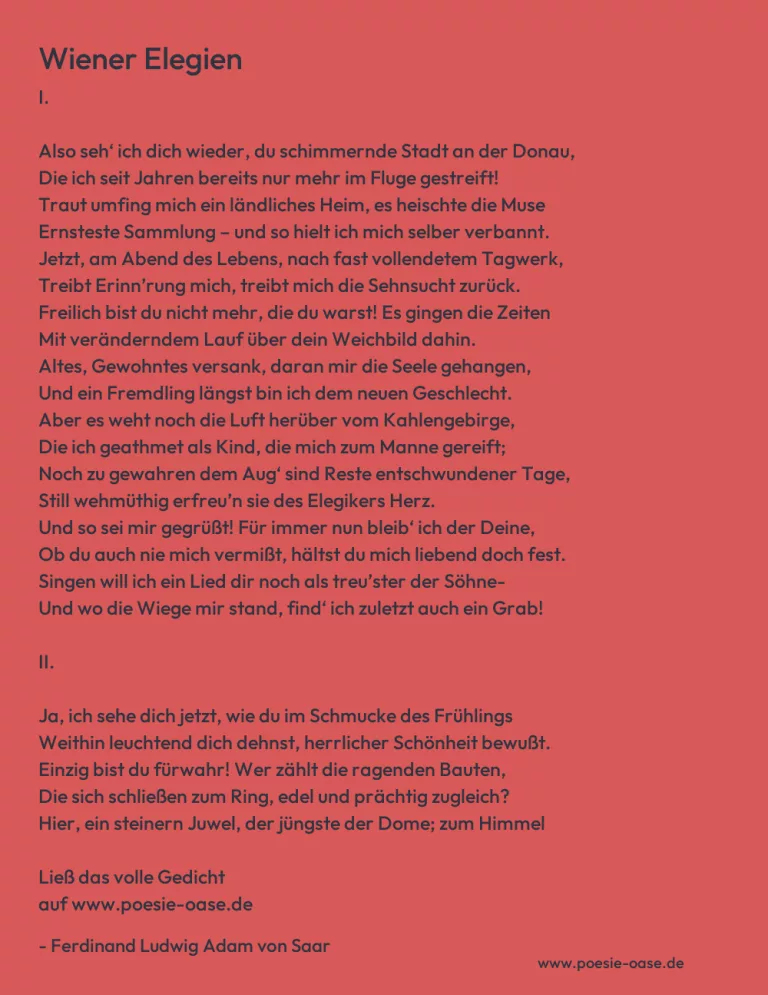

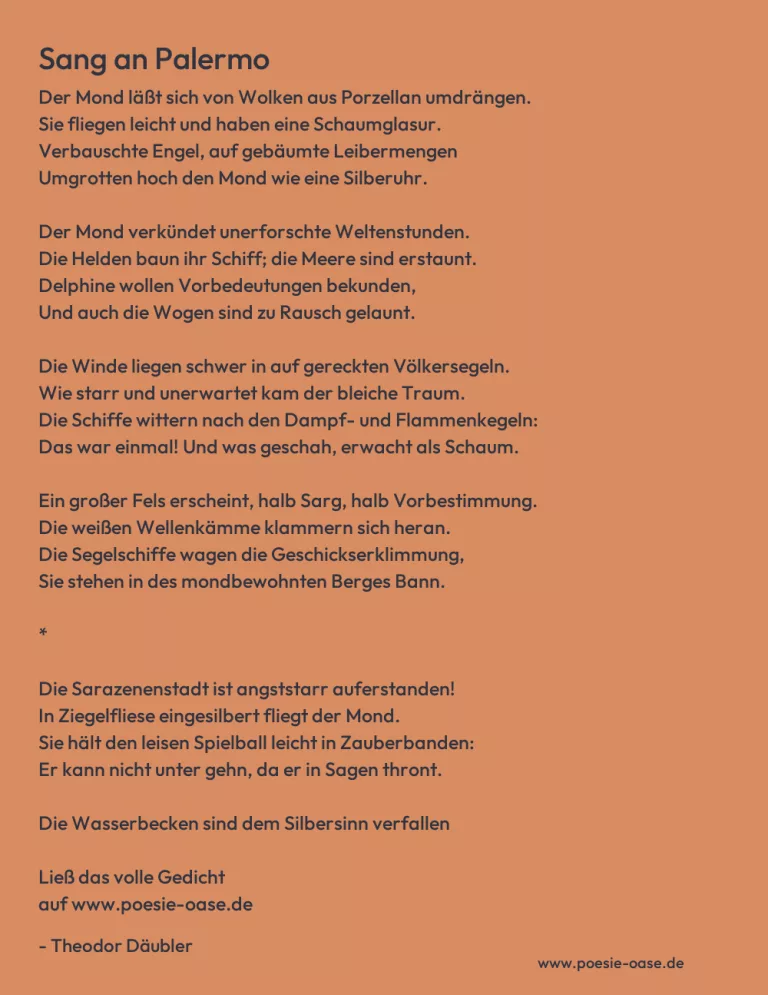

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Weil ich nichts anders kann…“ von Friedrich Rückert ist eine intensive Darstellung unbezwingbarer Liebe. Das lyrische Ich beschreibt einen inneren Kampf: Es hatte sich vorgenommen, den geliebten Menschen zu hassen oder zu vergessen, doch beide Versuche scheitern. Der Wille zum Hass oder zum Vergessen wird vom Herzen selbst zurückgewiesen.

Die Verse zeigen, dass tief empfundene Liebe sich weder durch rationale Entschlüsse noch durch bewusste Anstrengung unterdrücken lässt. Sowohl der Hass als auch das Vergessen zerrinnen wie von selbst und offenbaren damit die Übermacht der Liebe, die nicht verdrängt werden kann. Diese Darstellung macht die Gefühlslage des lyrischen Ichs besonders eindrucksvoll und glaubwürdig.

Die Wiederholung und der kreisende Aufbau der Verse verstärken die Wirkung des Gedichts. Der Anfang und das Ende sind nahezu identisch, was die Ausweglosigkeit, aber auch die Entschlossenheit des Sprechers betont: Wenn Hass und Vergessen unmöglich sind, bleibt einzig und allein die Liebe als Bestimmung.

Rückerts Sprache ist schlicht, aber von großer emotionaler Kraft. Die Klarheit der Form und die strenge Symmetrie spiegeln die innere Logik der Unvermeidbarkeit der Liebe wider. Das Gedicht feiert damit die Treue des Herzens gegenüber allen inneren Widerständen – ein Thema, das sowohl schmerzlich als auch tröstlich wirken kann.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.