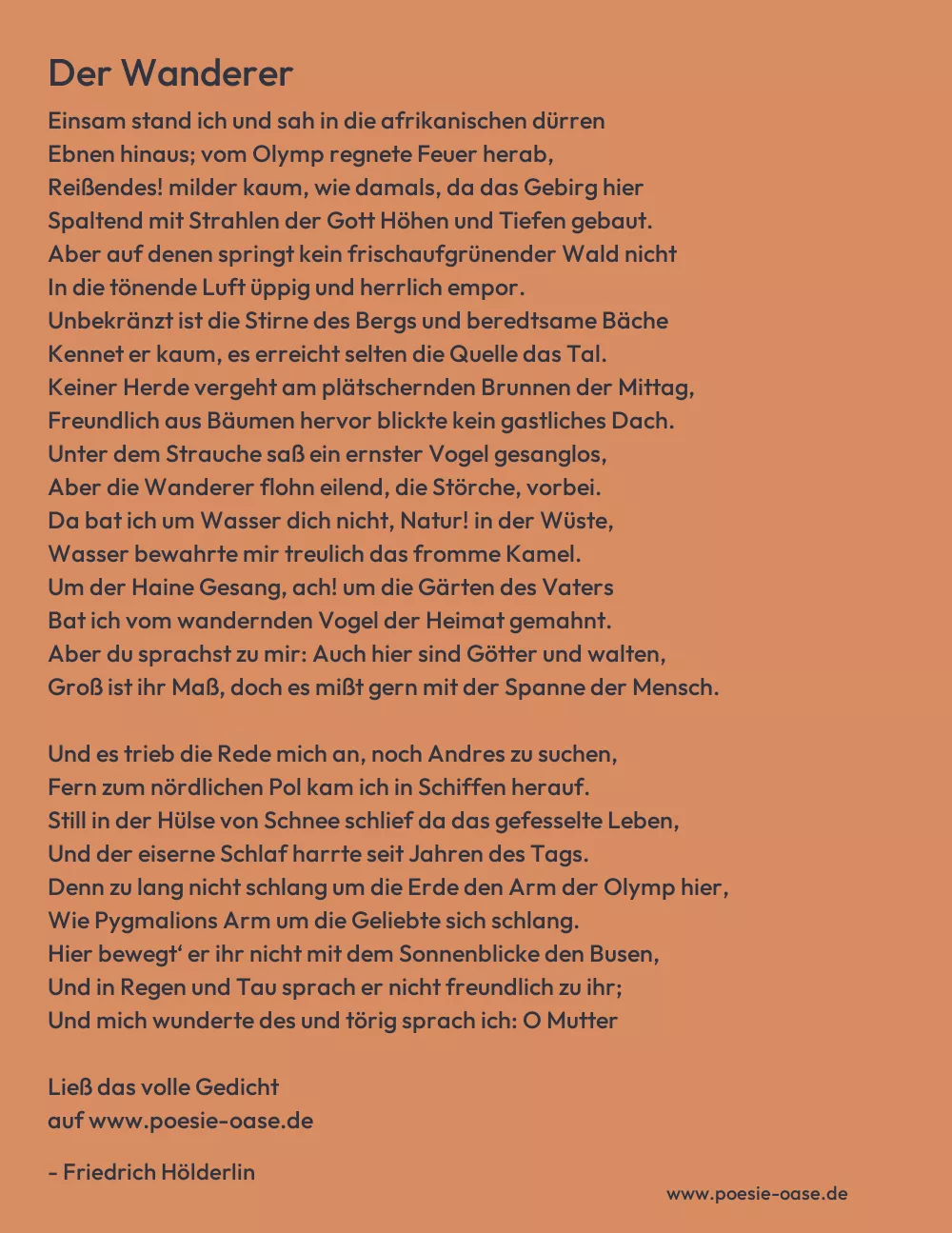

Einsam stand ich und sah in die afrikanischen dürren

Ebnen hinaus; vom Olymp regnete Feuer herab,

Reißendes! milder kaum, wie damals, da das Gebirg hier

Spaltend mit Strahlen der Gott Höhen und Tiefen gebaut.

Aber auf denen springt kein frischaufgrünender Wald nicht

In die tönende Luft üppig und herrlich empor.

Unbekränzt ist die Stirne des Bergs und beredtsame Bäche

Kennet er kaum, es erreicht selten die Quelle das Tal.

Keiner Herde vergeht am plätschernden Brunnen der Mittag,

Freundlich aus Bäumen hervor blickte kein gastliches Dach.

Unter dem Strauche saß ein ernster Vogel gesanglos,

Aber die Wanderer flohn eilend, die Störche, vorbei.

Da bat ich um Wasser dich nicht, Natur! in der Wüste,

Wasser bewahrte mir treulich das fromme Kamel.

Um der Haine Gesang, ach! um die Gärten des Vaters

Bat ich vom wandernden Vogel der Heimat gemahnt.

Aber du sprachst zu mir: Auch hier sind Götter und walten,

Groß ist ihr Maß, doch es mißt gern mit der Spanne der Mensch.

Und es trieb die Rede mich an, noch Andres zu suchen,

Fern zum nördlichen Pol kam ich in Schiffen herauf.

Still in der Hülse von Schnee schlief da das gefesselte Leben,

Und der eiserne Schlaf harrte seit Jahren des Tags.

Denn zu lang nicht schlang um die Erde den Arm der Olymp hier,

Wie Pygmalions Arm um die Geliebte sich schlang.

Hier bewegt‘ er ihr nicht mit dem Sonnenblicke den Busen,

Und in Regen und Tau sprach er nicht freundlich zu ihr;

Und mich wunderte des und törig sprach ich: O Mutter

Erde, verlierst du denn immer, als Witwe, die Zeit?

Nichts zu erzeugen ist ja und nichts zu pflegen in Liebe,

Alternd im Kinde sich nicht wieder zu sehn, wie der Tod.

Aber vielleicht erwarmst du dereinst am Strahle des Himmels,

Aus dem dürftigen Schlaf schmeichelt sein Othem dich auf;

Daß, wie ein Samkorn, du die eherne Schale zersprengest,

Los sich reißt und das Licht grüßt die entbundene Welt,

All die gesammelte Kraft aufflammt in üppigem Frühling,

Rosen glühen und Wein sprudelt im kärglichen Nord.

Also sagt ich und jetzt kehr ich an den Rhein, in die Heimat,

Zärtlich, wie vormals, wehn Lüfte der Jugend mich an;

Und das strebende Herz besänftigen mir die vertrauten

Offnen Bäume, die einst mich in den Armen gewiegt,

Und das heilige Grün, der Zeuge des seligen, tiefen

Lebens der Welt, es erfrischt, wandelt zum Jüngling mich um.

Alt bin ich geworden indes, mich bleichte der Eispol,

Und im Feuer des Süds fielen die Locken mir aus.

Aber wenn einer auch am letzten der sterblichen Tage,

Fernher kommend und müd bis in die Seele noch jetzt

Wiedersähe dies Land, noch Einmal müßte die Wang ihm

Blühn, und erloschen fast glänzte sein Auge noch auf.

Seliges Tal des Rheins! kein Hügel ist ohne den Weinstock,

Und mit der Traube Laub Mauer und Garten bekränzt,

Und des heiligen Tranks sind voll im Strome die Schiffe,

Städt und Inseln, sie sind trunken von Weinen und Obst.

Aber lächelnd und ernst ruht droben der Alte, der Taunus,

Und mit Eichen bekränzt neiget der Freie das Haupt.

Und jetzt kommt vom Walde der Hirsch, aus Wolken das Tagslicht,

Hoch in heiterer Luft siehet der Falke sich um.

Aber unten im Tal, wo die Blume sich nähret von Quellen,

Streckt das Dörfchen bequem über die Wiese sich aus.

Still ists hier. Fern rauscht die immer geschäftige Mühle,

Aber das Neigen des Tags künden die Glocken mir an.

Lieblich tönt die gehämmerte Sens und die Stimme des Landmanns,

Der heimkehrend dem Stier gerne die Schritte gebeut,

Lieblich der Mutter Gesang, die im Grase sitzt mit dem Söhnlein;

Satt vom Sehen entschliefs; aber die Wolken sind rot,

Und am glänzenden See, wo der Hain das offene Hoftor

Übergrünt und das Licht golden die Fenster umspielt,

Dort empfängt mich das Haus und des Gartens heimliches Dunkel,

Wo mit den Pflanzen mich einst liebend der Vater erzog;

Wo ich frei, wie Geflügelte, spielt auf luftigen Ästen,

Oder ins treue Blau blickte vom Gipfel des Hains.

Treu auch bist du von je, treu auch dem Flüchtlinge blieben,

Freundlich nimmst du, wie einst, Himmel der Heimat, mich auf.

Noch gedeihn die Pfirsiche mir, mich wundern die Blüten,

Fast, wie die Bäume, steht herrlich mit Rosen der Strauch.

Schwer ist worden indes von Früchten dunkel mein Kirschbaum,

Und der pflückenden Hand reichen die Zweige sich selbst.

Auch zum Walde zieht mich, wie sonst, in die freiere Laube

Aus dem Garten der Pfad oder hinab an den Bach,

Wo ich lag, und den Mut erfreut am Ruhme der Männer,

Ahnender Schiffer; und das konnten die Sagen von euch,

Daß in die Meer ich fort, in die Wüsten mußt, ihr Gewaltgen!

Ach! indes mich umsonst Vater und Mutter gesucht.

Aber wo sind sie? du schweigst? du zögerst? Hüter des Hauses!

Hab ich gezögert doch auch! habe die Schritte gezählt,

Da ich nahet, und bin, gleich Pilgern, stille gestanden.

Aber gehe hinein, melde den Fremden, den Sohn,

Daß sich öffnen die Arm und mir ihr Segen begegne,

Daß ich geweiht und gegönnt wieder die Schwelle mir sei!

Aber ich ahn es schon, in heilige Fremde dahin sind

Nun auch sie mir, und nie kehret ihr Lieben zurück.

Vater und Mutter? und wenn noch Freunde leben, sie haben

Andres gewonnen, sie sind nimmer die Meinigen mehr.

Kommen werd ich, wie sonst, und die alten, die Namen der Liebe

Nennen, beschwören das Herz, ob es noch schlage, wie sonst,

Aber stille werden sie sein. So bindet und scheidet

Manches die Zeit. Ich dünk ihnen gestorben, sie mir.

Und so bin ich allein. Du aber, über den Wolken,

Vater des Vaterlands! mächtiger Aether! und du

Erd und Licht! ihr einigen drei, die walten und lieben,

Ewige Götter! mit euch brechen die Bande mir nie.

Ausgegangen von euch, mit euch auch bin ich gewandert,

Euch, ihr Freudigen, euch bring ich erfahrner zurück.

Darum reiche mir nun, bis oben an von des Rheines

Warmen Bergen mit Wein reiche den Becher gefüllt!

Daß ich den Göttern zuerst und das Angedenken der Helden

Trinke, der Schiffer, und dann eures, ihr Trautesten! auch,

Eltern und Freund‘! und der Mühn und aller Leiden vergesse

Heut und morgen und schnell unter den Heimischen sei.