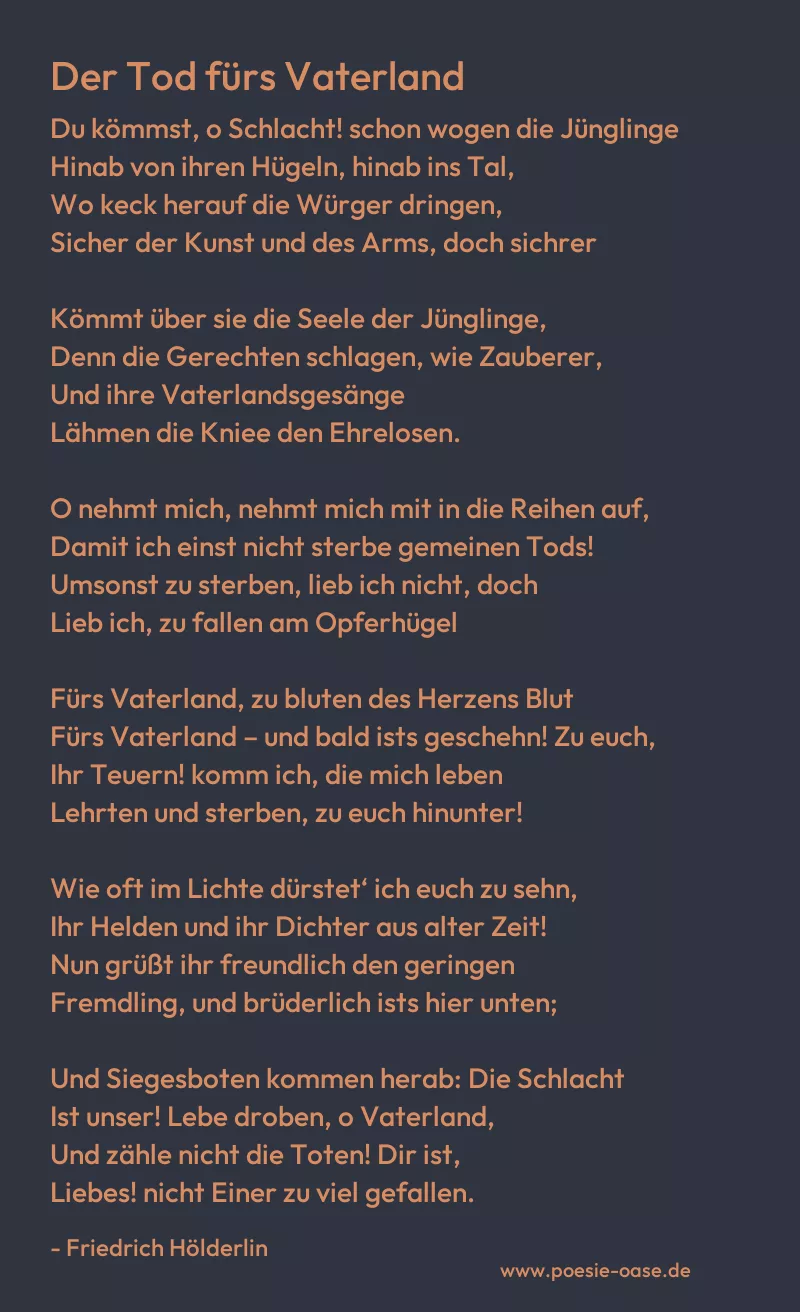

Du kömmst, o Schlacht! schon wogen die Jünglinge

Hinab von ihren Hügeln, hinab ins Tal,

Wo keck herauf die Würger dringen,

Sicher der Kunst und des Arms, doch sichrer

Kömmt über sie die Seele der Jünglinge,

Denn die Gerechten schlagen, wie Zauberer,

Und ihre Vaterlandsgesänge

Lähmen die Kniee den Ehrelosen.

O nehmt mich, nehmt mich mit in die Reihen auf,

Damit ich einst nicht sterbe gemeinen Tods!

Umsonst zu sterben, lieb ich nicht, doch

Lieb ich, zu fallen am Opferhügel

Fürs Vaterland, zu bluten des Herzens Blut

Fürs Vaterland – und bald ists geschehn! Zu euch,

Ihr Teuern! komm ich, die mich leben

Lehrten und sterben, zu euch hinunter!

Wie oft im Lichte dürstet‘ ich euch zu sehn,

Ihr Helden und ihr Dichter aus alter Zeit!

Nun grüßt ihr freundlich den geringen

Fremdling, und brüderlich ists hier unten;

Und Siegesboten kommen herab: Die Schlacht

Ist unser! Lebe droben, o Vaterland,

Und zähle nicht die Toten! Dir ist,

Liebes! nicht Einer zu viel gefallen.