Der Ruhm

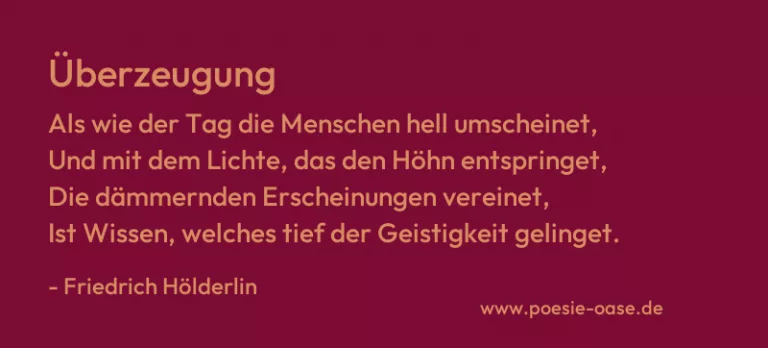

Es knüpft an Gott der Wohllaut, der geleitet,

Ein sehr berühmtes Ohr, denn wunderbar

Ist ein berühmtes Leben groß und klar,

Es geht der Mensch zu Fuße oder reitet.

Der Erde Freuden, Freundlichkeit und Güter,

Der Garten, Baum, der Weinberg mit dem Hüter,

Sie scheinen mir ein Widerglanz des Himmels,

Gewähret von dem Geist den Söhnen des Gewimmels. –

Wenn Einer ist mit Gütern reich beglücket,

Wenn Obst den Garten ihm, und Gold ausschmücket

Die Wohnung und das Haus, was mag er haben

Noch mehr in dieser Welt, sein Herz zu laben?

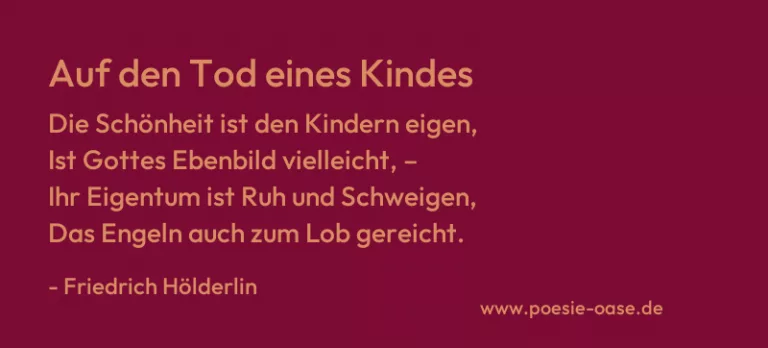

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Der Ruhm“ von Friedrich Hölderlin reflektiert über das Streben nach Ruhm und die weltlichen Güter, die dieser Ruhm oft mit sich bringt. Es setzt sich mit der Frage auseinander, was der Mensch wirklich braucht, um erfüllt zu sein, und stellt dabei einen Bezug zur göttlichen und natürlichen Ordnung her. Hölderlin verbindet in diesem Gedicht den materiellen Reichtum mit einer höheren, geistigen Dimension und fragt nach dem wahren Wert des Ruhms und des Besitzes.

Im ersten Teil des Gedichts beschreibt Hölderlin den Ruhm als etwas, das von Gott geführt wird – ein „Wohllaut“, der das Leben eines Menschen begleitet. Ruhm wird hier als ein göttlicher Einfluss dargestellt, der das Leben „groß und klar“ macht. Doch gleichzeitig bleibt der Ruhm nicht auf den materiellen Erfolg beschränkt, sondern verweist auf eine tiefere, geistige Dimension, die mit dem göttlichen Plan des Lebens verbunden ist. Der Ruhm kann den Menschen sowohl zu „Fuße“ als auch „reitet“ begleiten, was die Vielseitigkeit und die unterschiedlichen Wege des Lebens andeutet, die zum Ruhm führen können.

Im zweiten Abschnitt des Gedichts zieht Hölderlin Parallelen zwischen den irdischen Freuden und einem „Widerglanz des Himmels“. Die „Erde“, mit all ihren Gütern und Freuden wie „Garten“, „Baum“ und „Weinberg“, wird als eine Erfüllung des himmlischen Plans angesehen. Diese Naturbilder symbolisieren die Gaben der Erde, die dem Menschen zuteilwerden und ihn mit Wohlstand und Freude beschenken. Doch hinter dieser Fülle der Natur verbirgt sich auch eine geistige Dimension, die durch den „Geist“ repräsentiert wird, der das irdische Leben durchdringt und es zu einer höheren Bestimmung führt.

Im letzten Vers stellt sich Hölderlin die Frage, was ein Mensch noch mehr „haben“ kann, wenn er bereits mit allem ausgestattet ist, was die Welt zu bieten hat: „Obst den Garten“ und „Gold“ als Symbol des materiellen Wohlstands. Diese Frage verweist auf die Begrenztheit des materiellen Glücks und setzt sich mit der Idee auseinander, dass selbst der größte Reichtum nicht unbedingt zu einer vollständigen Erfüllung führt. Der Mensch wird gefragt, ob er nicht noch nach etwas Höherem streben sollte, jenseits des weltlichen Besitzes – nach einem inneren, spirituellen Frieden oder einer höheren Bedeutung im Leben.

Insgesamt ist „Der Ruhm“ eine tiefgründige Meditation über das Verhältnis zwischen materiellen Gütern, Ruhm und einer höheren geistigen Erfüllung. Hölderlin zeigt, dass Ruhm und Besitz zwar ein erfülltes Leben scheinbar bereichern können, aber letztlich nicht ausreichen, um den Menschen vollkommen zu befriedigen. Der wahre „Reichtum“ des Lebens könnte demnach in einer Verbindung mit dem göttlichen Plan und einer tieferen, geistigen Erfüllung liegen.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.