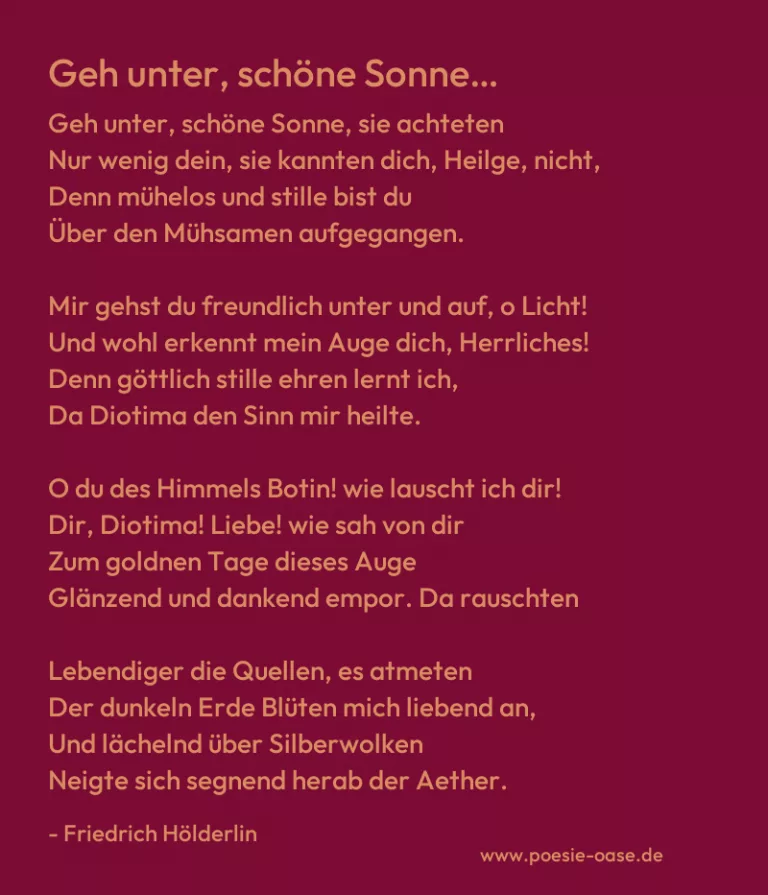

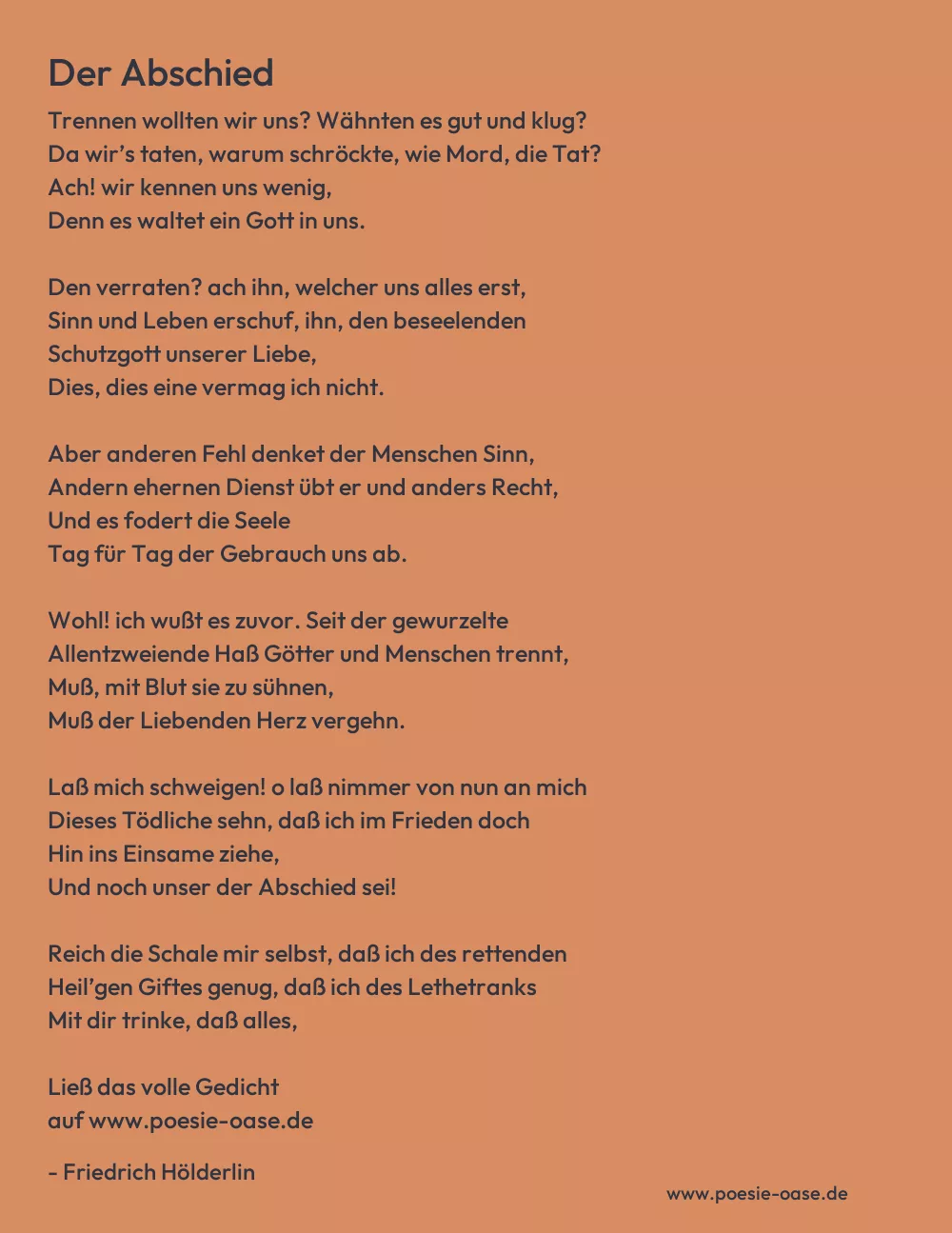

Trennen wollten wir uns? Wähnten es gut und klug?

Da wir’s taten, warum schröckte, wie Mord, die Tat?

Ach! wir kennen uns wenig,

Denn es waltet ein Gott in uns.

Den verraten? ach ihn, welcher uns alles erst,

Sinn und Leben erschuf, ihn, den beseelenden

Schutzgott unserer Liebe,

Dies, dies eine vermag ich nicht.

Aber anderen Fehl denket der Menschen Sinn,

Andern ehernen Dienst übt er und anders Recht,

Und es fodert die Seele

Tag für Tag der Gebrauch uns ab.

Wohl! ich wußt es zuvor. Seit der gewurzelte

Allentzweiende Haß Götter und Menschen trennt,

Muß, mit Blut sie zu sühnen,

Muß der Liebenden Herz vergehn.

Laß mich schweigen! o laß nimmer von nun an mich

Dieses Tödliche sehn, daß ich im Frieden doch

Hin ins Einsame ziehe,

Und noch unser der Abschied sei!

Reich die Schale mir selbst, daß ich des rettenden

Heil’gen Giftes genug, daß ich des Lethetranks

Mit dir trinke, daß alles,

Haß und Liebe, vergessen sei!

Hingehn will ich. Vielleicht seh ich in langer Zeit

Diotima! dich hier. Aber verblutet ist

Dann das Wünschen und friedlich

Gleich den Seligen, fremd sind wir,

Und ein ruhig Gespräch führet uns auf und ab,

Sinnend, zögernd, doch itzt faßt die Vergessenen

Hier die Stelle des Abschieds,

Es erwarmet ein Herz in uns,

Staunend seh ich dich an, Stimmen und süßen Sang,

Wie aus voriger Zeit, hör ich und Saitenspiel,

Und befreiet, in Lüfte

Fliegt in Flammen der Geist uns auf.