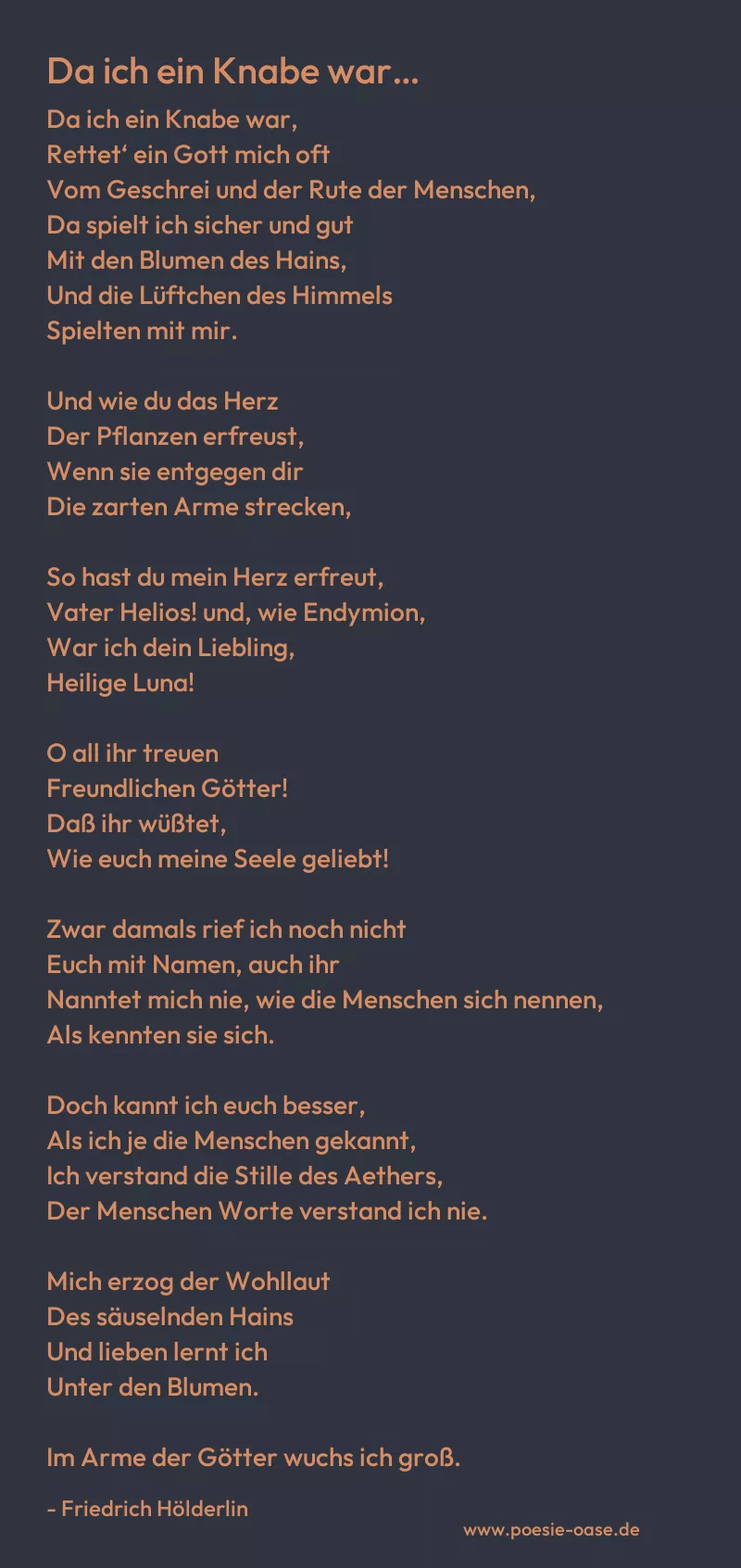

Da ich ein Knabe war,

Rettet‘ ein Gott mich oft

Vom Geschrei und der Rute der Menschen,

Da spielt ich sicher und gut

Mit den Blumen des Hains,

Und die Lüftchen des Himmels

Spielten mit mir.

Und wie du das Herz

Der Pflanzen erfreust,

Wenn sie entgegen dir

Die zarten Arme strecken,

So hast du mein Herz erfreut,

Vater Helios! und, wie Endymion,

War ich dein Liebling,

Heilige Luna!

O all ihr treuen

Freundlichen Götter!

Daß ihr wüßtet,

Wie euch meine Seele geliebt!

Zwar damals rief ich noch nicht

Euch mit Namen, auch ihr

Nanntet mich nie, wie die Menschen sich nennen,

Als kennten sie sich.

Doch kannt ich euch besser,

Als ich je die Menschen gekannt,

Ich verstand die Stille des Aethers,

Der Menschen Worte verstand ich nie.

Mich erzog der Wohllaut

Des säuselnden Hains

Und lieben lernt ich

Unter den Blumen.

Im Arme der Götter wuchs ich groß.