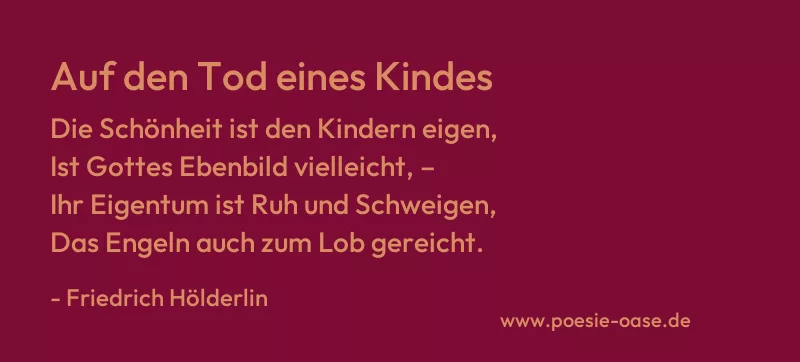

Die Schönheit ist den Kindern eigen,

Ist Gottes Ebenbild vielleicht, –

Ihr Eigentum ist Ruh und Schweigen,

Das Engeln auch zum Lob gereicht.

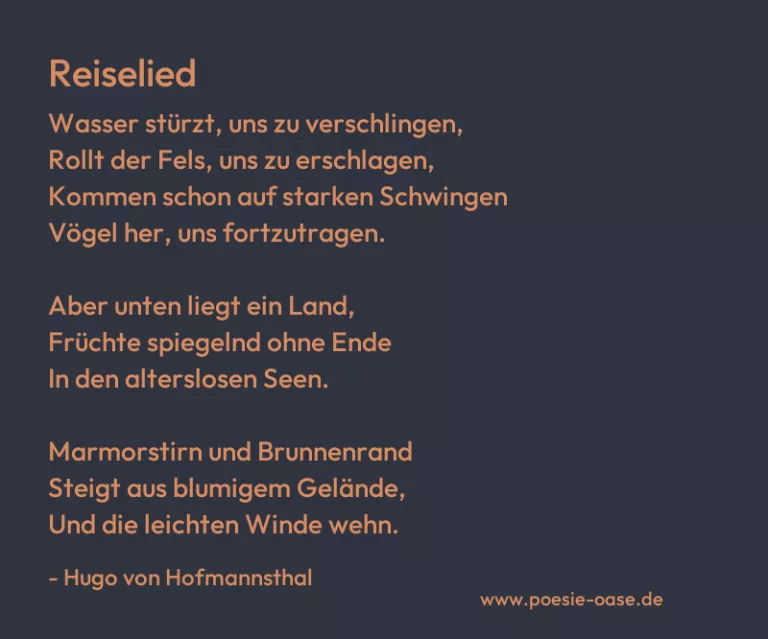

Reiselied

- Berge & Täler

- Gemeinfrei

- Vergänglichkeit

Die Schönheit ist den Kindern eigen,

Ist Gottes Ebenbild vielleicht, –

Ihr Eigentum ist Ruh und Schweigen,

Das Engeln auch zum Lob gereicht.

Das Gedicht „Auf den Tod eines Kindes“ von Friedrich Hölderlin thematisiert den Tod eines Kindes und die Unschuld sowie Reinheit, die damit verbunden ist. Zu Beginn stellt der Dichter fest, dass die Schönheit den Kindern eigen ist, was in einem religiösen Kontext als göttliches Bild verstanden werden kann. Das Kind wird hier nicht nur als unschuldig dargestellt, sondern auch als eine Art Abbild göttlicher Vollkommenheit, was durch die Formulierung „Gottes Ebenbild“ betont wird.

Das Gedicht lenkt den Blick auf die Ruh und das Schweigen, die das Kind in seinem Tod begleitet – eine stille, fast heilige Präsenz, die das Kind von der Welt der Erwachsenen unterscheidet. Diese Ruhe wird als etwas Positives, gar Lobenswertes dargestellt, vergleichbar mit den Engeln, die für Gottes Ehre stehen. Dies verstärkt die Vorstellung, dass der Tod des Kindes eine Rückkehr in einen Zustand der Vollkommenheit darstellt, jenseits der irdischen, oftmals konfliktreichen Welt.

In der Verbindung von Schönheit, Ruhe und göttlicher Nähe wird der Tod des Kindes als eine Art Erlösung und Friedenszustand aufgefasst. Hölderlin benutzt die einfache, fast mystische Sprache, um diese tiefgehende, religiös angehauchte Vorstellung von einem reinen, göttlichen Zustand zu vermitteln, der durch den Tod des Kindes erreicht wird. Die Assoziation von Kind und Engel lässt uns über die Bedeutung von Leben und Tod nachdenken, ohne dass der Tod als tragisch oder schmerzhaft dargestellt wird, sondern eher als eine Rückkehr zu einer höheren, reinen Existenz.

Das Gedicht vermittelt auf diese Weise eine sanfte und poetische Perspektive auf den Tod, indem es das Kind als eine reine und vollkommen unberührte Seele beschreibt, die in einer Welt ohne Schmerz und Sorgen verweilt. Es erinnert uns daran, dass das Leben in seiner Unschuld und Reinheit eine Verbindung zu etwas Höherem und Unvergänglichem aufweist.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.