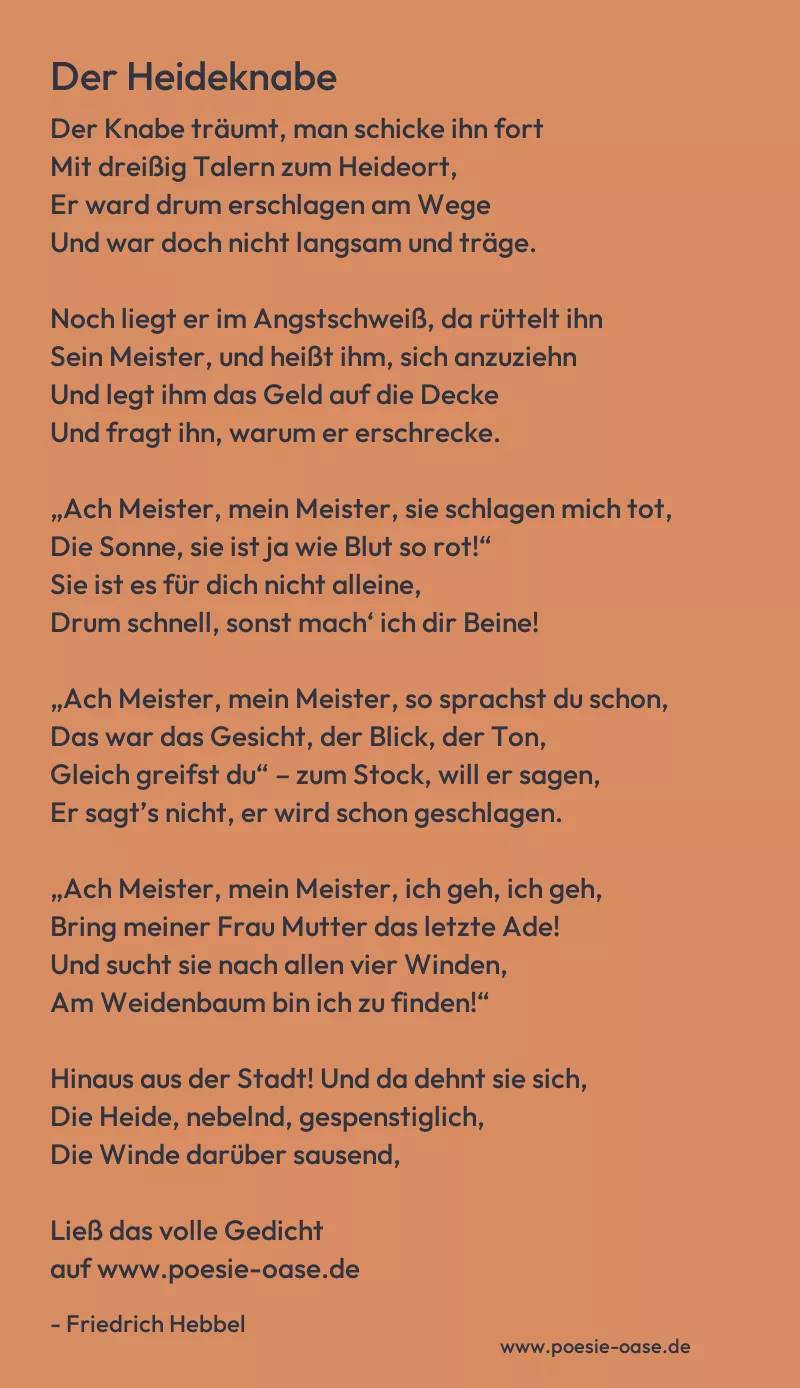

Der Knabe träumt, man schicke ihn fort

Mit dreißig Talern zum Heideort,

Er ward drum erschlagen am Wege

Und war doch nicht langsam und träge.

Noch liegt er im Angstschweiß, da rüttelt ihn

Sein Meister, und heißt ihm, sich anzuziehn

Und legt ihm das Geld auf die Decke

Und fragt ihn, warum er erschrecke.

„Ach Meister, mein Meister, sie schlagen mich tot,

Die Sonne, sie ist ja wie Blut so rot!“

Sie ist es für dich nicht alleine,

Drum schnell, sonst mach‘ ich dir Beine!

„Ach Meister, mein Meister, so sprachst du schon,

Das war das Gesicht, der Blick, der Ton,

Gleich greifst du“ – zum Stock, will er sagen,

Er sagt’s nicht, er wird schon geschlagen.

„Ach Meister, mein Meister, ich geh, ich geh,

Bring meiner Frau Mutter das letzte Ade!

Und sucht sie nach allen vier Winden,

Am Weidenbaum bin ich zu finden!“

Hinaus aus der Stadt! Und da dehnt sie sich,

Die Heide, nebelnd, gespenstiglich,

Die Winde darüber sausend,

„Ach, wär hier

ein

Schritt, wie tausend!“

Und alles so still, und alles so stumm,

Man sieht sich umsonst nach Lebendigem um,

Nur hungrige Vögel schießen

Aus Wolken, um Würmer zu spießen.

Er kommt ans einsame Hirtenhaus,

Der alte Hirt schaut eben heraus,

Des Knaben Angst ist gestiegen,

Am Wege bleibt er noch liegen.

„Ach Hirte, du bist ja von frommer Art,

Vier gute Groschen hab ich erspart,

Gib deinen Knecht mir zur Seite,

Dass er bis zum Dorf mich begleite!

Ich will sie ihm geben, er trinke dafür

Am nächsten Sonntag ein gutes Bier,

Dies Geld hier, ich trag es mit Beben,

Man nahm mir im Traum drum das Leben!“

Der Hirt, der winkte dem langen Knecht,

Er schnitt sich eben den Stecken zurecht,

Jetzt trat er hervor – wie graute

Dem Knaben, als er ihn schaute!

„Ach Meister Hirte, ach nein, ach nein,

Es ist doch besser, ich geh‘ allein!“

Der Lange spricht grinsend zum Alten:

Er will die vier Groschen behalten.

„Da sind die vier Groschen!“ Er wirft sie hin

Und eilt hinweg mit verstörtem Sinn.

Schon kann er die Weide erblicken,

Da klopft ihn der Knecht in den Rücken.

„Du hältst es nicht aus, du gehst zu geschwind,

Ei, Eile mit Weile, du bist ja noch Kind,

Auch muss das Geld dich beschweren,

Wer kann dir das Ausruhn verwehren!

Komm, setz dich unter den Weidenbaum

Und dort erzähl mir den hässlichen Traum,

Mir träumte – Gott soll mich verdammen,

Trifft’s nicht mit deinem zusammen!“

Er fasst den Knaben wohl bei der Hand,

Der leistet auch nimmermehr Widerstand,

Die Blätter flüstern so schaurig,

Das Wässerlein rieselt so traurig!

„Nun sprich, du träumtest – „Es kam ein Mann -„

„War ich das? Sieh mich doch näher an,

Ich denke, du hast mich gesehen!

Nun weiter, wie ist es geschehen?“

„Er zog ein Messer!“ – „War das, wie dies?“ –

„Ach ja, ach ja!“ – „Er zog’s?“ – „Und stieß -„

„Er stieß dir’s wohl so durch die Kehle?

Was hilft es auch, dass ich dich quäle!“

Und fragt ihr, wies weiter gekommen sei?

So fragt zwei Vögel, sie saßen dabei,

Der Rabe verweilte gar heiter,

Die Taube konnte nicht weiter!

Der Rabe erzählt, was der Böse noch tat,

Und auch, wies der Henker gerochen hat,

Die Taube erzählt, wie der Knabe

Geweint und gebetet habe.