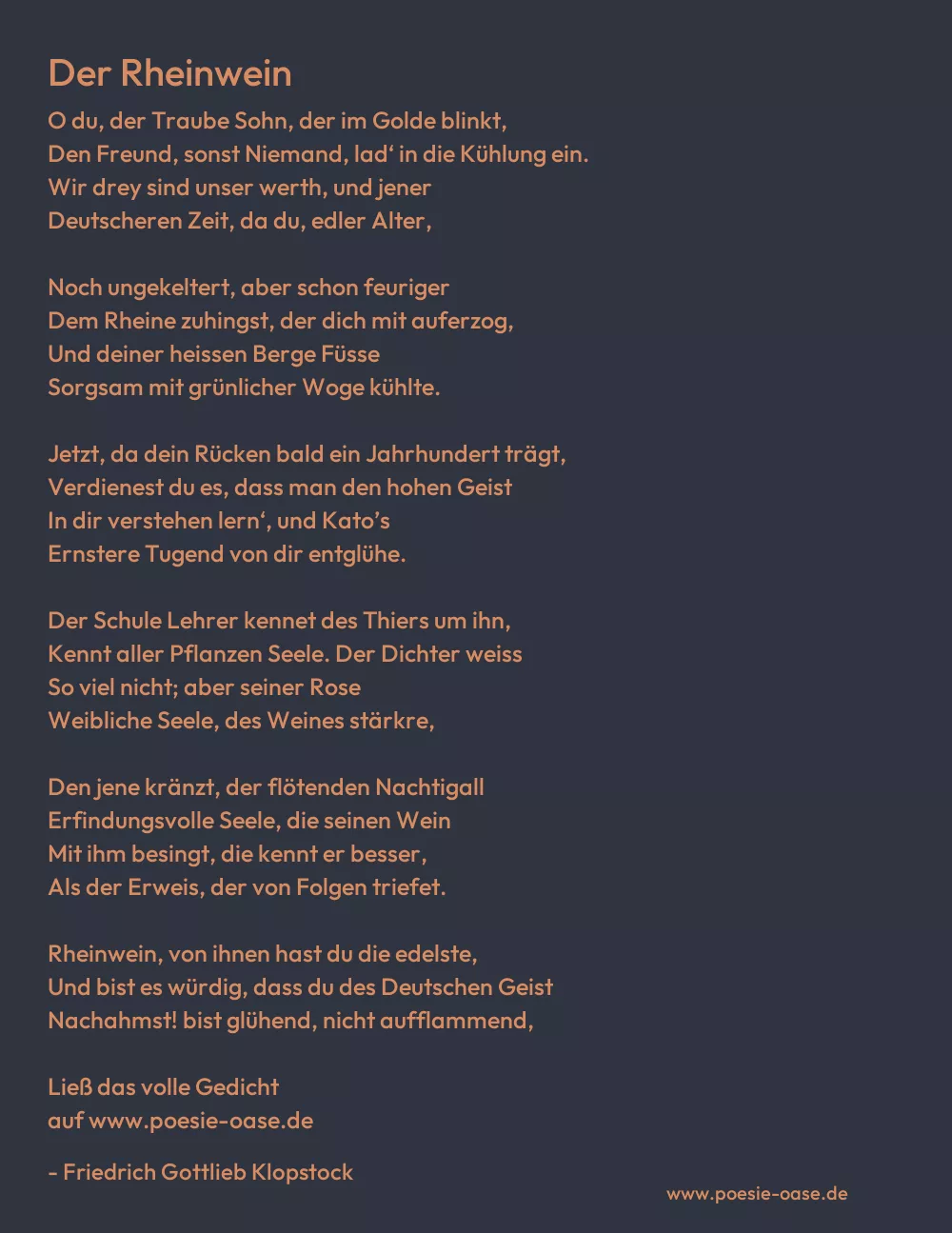

O du, der Traube Sohn, der im Golde blinkt,

Den Freund, sonst Niemand, lad‘ in die Kühlung ein.

Wir drey sind unser werth, und jener

Deutscheren Zeit, da du, edler Alter,

Noch ungekeltert, aber schon feuriger

Dem Rheine zuhingst, der dich mit auferzog,

Und deiner heissen Berge Füsse

Sorgsam mit grünlicher Woge kühlte.

Jetzt, da dein Rücken bald ein Jahrhundert trägt,

Verdienest du es, dass man den hohen Geist

In dir verstehen lern‘, und Kato’s

Ernstere Tugend von dir entglühe.

Der Schule Lehrer kennet des Thiers um ihn,

Kennt aller Pflanzen Seele. Der Dichter weiss

So viel nicht; aber seiner Rose

Weibliche Seele, des Weines stärkre,

Den jene kränzt, der flötenden Nachtigall

Erfindungsvolle Seele, die seinen Wein

Mit ihm besingt, die kennt er besser,

Als der Erweis, der von Folgen triefet.

Rheinwein, von ihnen hast du die edelste,

Und bist es würdig, dass du des Deutschen Geist

Nachahmst! bist glühend, nicht aufflammend,

Taumellos, stark, und von leichtem Schaum leer.

Du duftest Balsam, wie mit der Abendluft

Der Würze Blume von dem Gestade dampft,

Dass selbst der Krämer die Gerüche

Athmender trinkt, und nur gleitend fortschift.

Freund, lass die Hall‘ uns schliessen; der Lebensduft

Verströmet sonst, und etwa ein kluger Mann

Möcht‘ uns besuchen, breit sich setzen,

Und von der Weisheit wohl gar mit sprechen.

Nun sind wir sicher. Engere Wissenschaft,

Den hellen Einfall, lehr uns des Alten Geist!

Die Sorgen soll er nicht vertreiben!

Hast du geweinte, geliebte Sorgen,

Lass mich mit dir sie sorgen. Ich weine mit,

Wenn dir ein Freund starb. Nenn ihn. So starb er mir!

Das sprach er noch! nun kam das letzte,

Letzte Verstummen! nun lag er todt da!

Von allem Kummer, welcher des Sterblichen

Kurzsichtig Leben nervenlos niederwirft,

Wärst du, des Freundes Tod! der trübste;

Wär sie nicht auch die Geliebte sterblich!

Doch wenn dich, Jüngling, andere Sorg entflamt,

Und dirs zu heiss wird, dass du der Barden Gang

Im Haine noch nicht gingst, dein Name

Noch unerhöht mit der grossen Fluth fleusst;

So red‘! In Weisheit wandelt sich Ehrbegier,

Wählt jene. Thorheit ist es, ein kleines Ziel

Das würdigen, zum Ziel zu machen,

Nach der unsterblichen Schelle laufen!

Noch viel Verdienst ist übrig. Auf, hab es nur;

Die Welt wirds kennen. Aber das edelste

Ist Tugend! Meisterwerke werden

Sicher unsterblich; die Tugend selten!

Allein sie soll auch Lohn der Unsterblichkeit

Entbehren können. Athme nun auf, und trink.

Wir reden viel noch, eh des Aufgangs

Kühlungen wehen, von grosseu Männern.