Türe auf, Türe zu,

Niemals Rast, niemals Ruh‘,

Schöne Damen, liebe Herrn

Kaufet freundlich, kaufet gern,

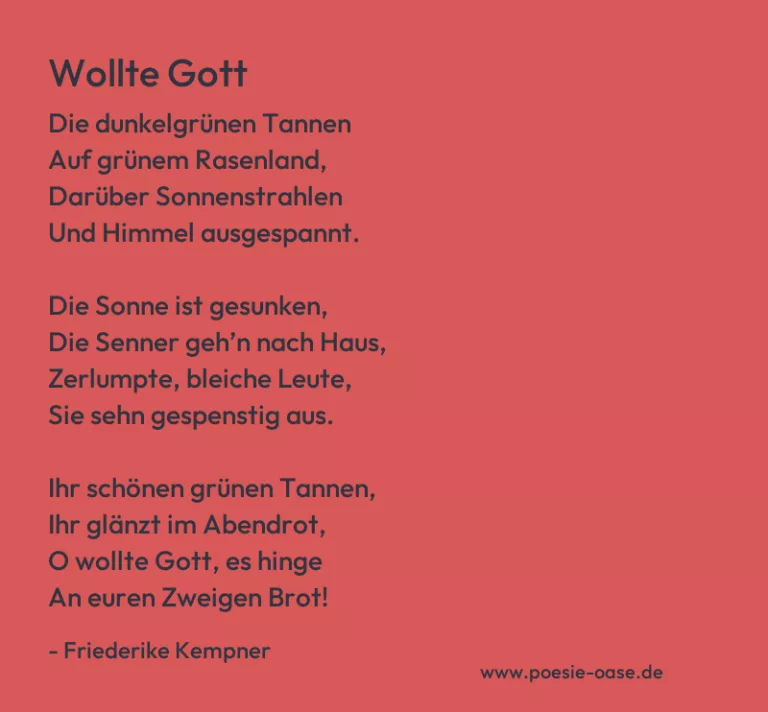

Brauch’s auf Brot, und brauch’s auf Bier,

Und das gönnt ihr sicher mir.

Türe auf, Türe zu,

Niemals Rast, niemals Ruh‘,

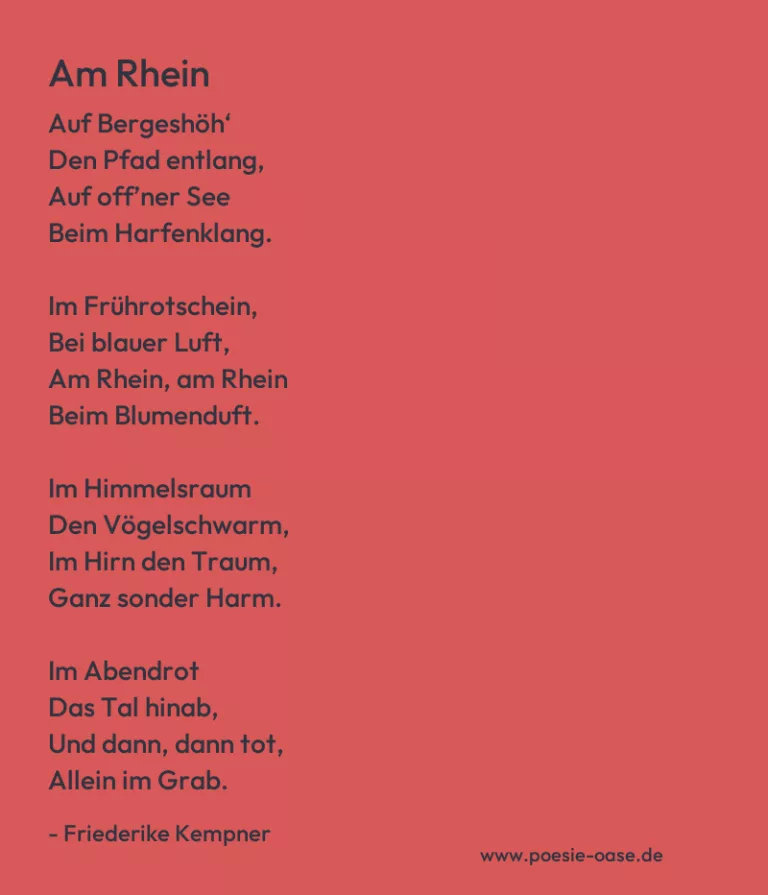

In der Kälte, in der Glut,

Keiner meiner Füße ruht,

Such‘ am Herde einen Platz,

Finde keinen, keinen Schatz.

Schöne Damen, liebe Herrn

Kaufet freundlich, kaufet gern,

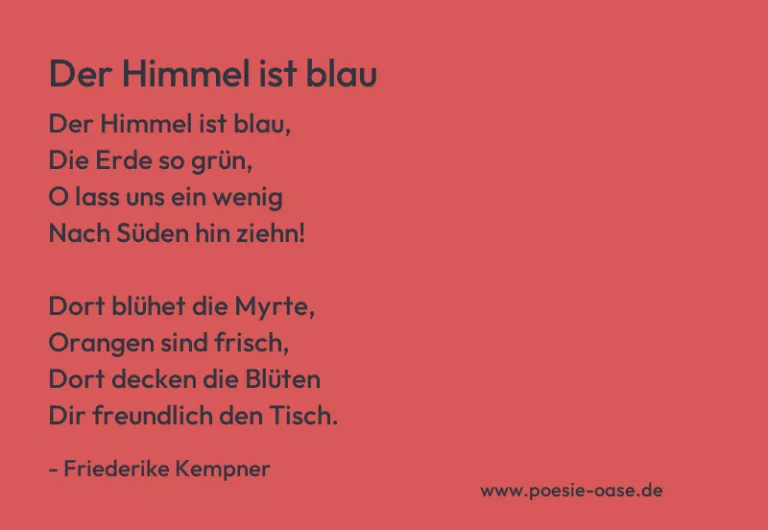

Komm aus fernem Lande her

Und dem Fremdling wird’s so schwer:

Türe auf, Türe zu,

Niemals Rast, niemals Ruh‘!