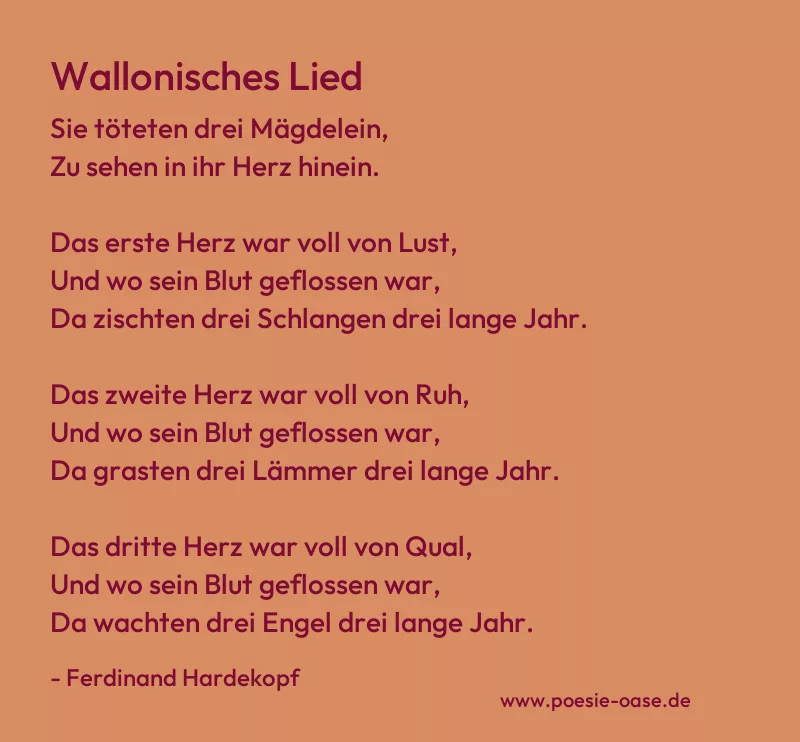

Wallonisches Lied

Sie töteten drei Mägdelein,

Zu sehen in ihr Herz hinein.

Das erste Herz war voll von Lust,

Und wo sein Blut geflossen war,

Da zischten drei Schlangen drei lange Jahr.

Das zweite Herz war voll von Ruh,

Und wo sein Blut geflossen war,

Da grasten drei Lämmer drei lange Jahr.

Das dritte Herz war voll von Qual,

Und wo sein Blut geflossen war,

Da wachten drei Engel drei lange Jahr.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Wallonisches Lied“ von Ferdinand Hardekopf ist eine düstere, balladenhafte Miniatur, die von Gewalt, Schuld und einer rätselhaften Symbolik durchzogen ist. Die Ausgangssituation ist schlicht und grausam: Drei Mägdelein werden getötet, um in ihr Inneres zu blicken, was das Motiv einer grausamen Neugier und der Grenzüberschreitung thematisiert. Doch anstelle einer eindeutigen moralischen Deutung folgen rätselhafte, symbolisch aufgeladene Bilder, die die inneren Zustände der Opfer widerspiegeln.

Das erste Herz, „voll von Lust“, hinterlässt nach dem Tod eine Spur von Bedrohung und Sünde: „Drei Schlangen“ zischen an der Stelle des vergossenen Blutes. Die Schlangen stehen hier für Verführung, Gefahr oder auch Schuld – klassische Chiffren aus der religiösen und mythologischen Bildwelt. Im Gegensatz dazu zeigt das zweite Herz, das „voll von Ruh“ war, eine friedliche und unschuldige Spur: „Drei Lämmer“ grasen auf der Blutstätte, was als Symbol für Sanftmut und Reinheit gedeutet werden kann.

Das dritte Herz, „voll von Qual“, bringt schließlich eine überirdische Komponente ins Spiel: „Drei Engel“ wachen dort, wo das Blut floss. Diese Engel könnten für Trost, Schutz oder eine Art himmlische Gerechtigkeit stehen, die über das Leid des Opfers hinausreicht. So kontrastieren die drei Herzen Lust, Ruhe und Qual – und jede dieser inneren Verfassungen ruft eine eigene symbolische Folge hervor.

Hardekopf verdichtet hier ein einfaches, fast märchenhaftes Erzählmuster mit stark kontrastierenden Bildern zu einem Lied über menschliche Abgründe und spirituelle Gegensätze. Die Dreigliederung und der refrainsartige Schluss jeder Strophe verleihen dem Gedicht eine rhythmisch-balladenhafte Struktur, die die Schwere und Rätselhaftigkeit des Themas unterstreicht. Das „Wallonische“ im Titel verweist dabei auf eine Herkunft aus der französischsprachigen Kultur Belgiens, in der solche dunklen Volkslieder oft angesiedelt sind.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.