Abschied, Gemeinfrei, Himmel & Wolken, Leidenschaft, Liebe & Romantik, Märchen & Fantasie, Metaphysik & Traumwelten, Natur, Sommer, Universum, Wut

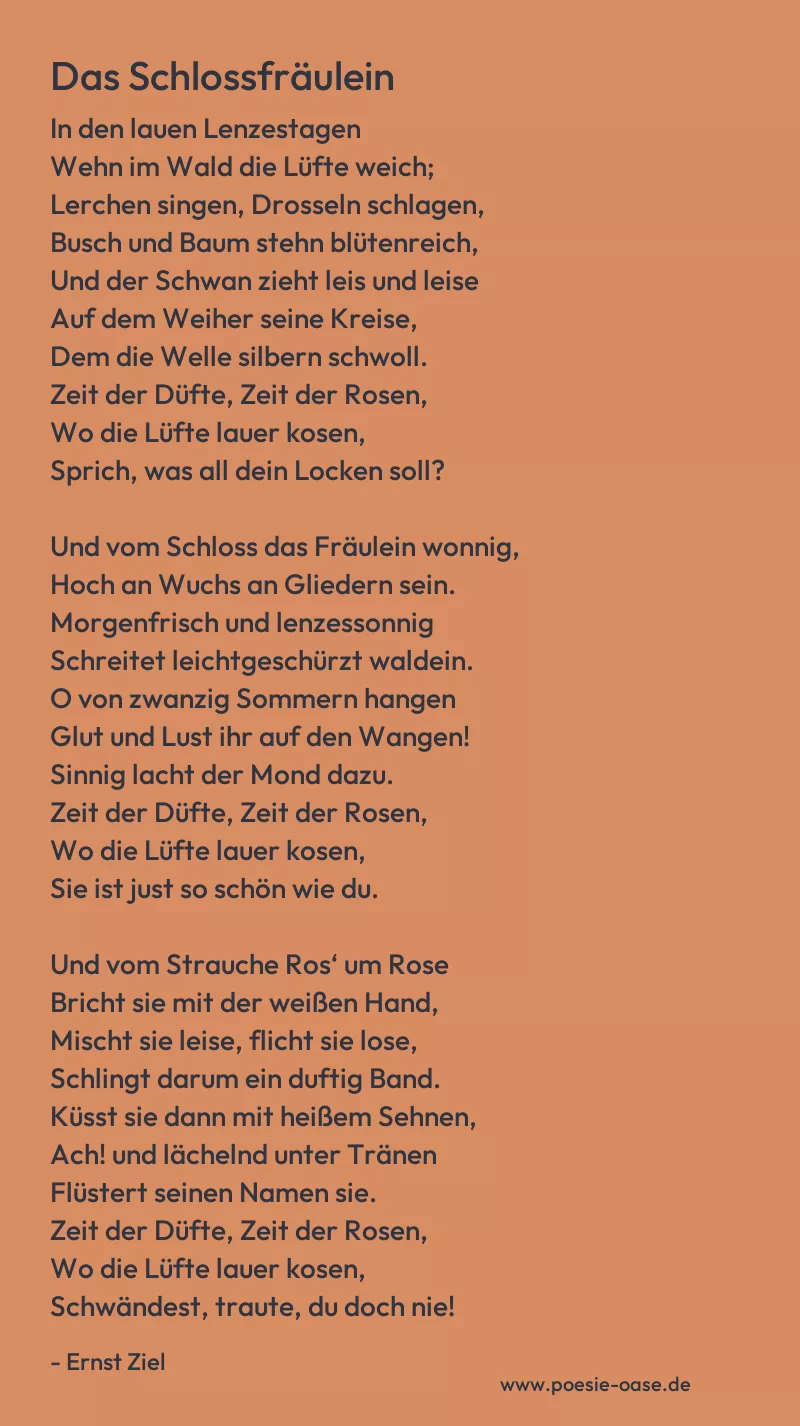

Das Schlossfräulein

In den lauen Lenzestagen

Wehn im Wald die Lüfte weich;

Lerchen singen, Drosseln schlagen,

Busch und Baum stehn blütenreich,

Und der Schwan zieht leis und leise

Auf dem Weiher seine Kreise,

Dem die Welle silbern schwoll.

Zeit der Düfte, Zeit der Rosen,

Wo die Lüfte lauer kosen,

Sprich, was all dein Locken soll?

Und vom Schloss das Fräulein wonnig,

Hoch an Wuchs an Gliedern sein.

Morgenfrisch und lenzessonnig

Schreitet leichtgeschürzt waldein.

O von zwanzig Sommern hangen

Glut und Lust ihr auf den Wangen!

Sinnig lacht der Mond dazu.

Zeit der Düfte, Zeit der Rosen,

Wo die Lüfte lauer kosen,

Sie ist just so schön wie du.

Und vom Strauche Ros‘ um Rose

Bricht sie mit der weißen Hand,

Mischt sie leise, flicht sie lose,

Schlingt darum ein duftig Band.

Küsst sie dann mit heißem Sehnen,

Ach! und lächelnd unter Tränen

Flüstert seinen Namen sie.

Zeit der Düfte, Zeit der Rosen,

Wo die Lüfte lauer kosen,

Schwändest, traute, du doch nie!

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Das Schlossfräulein“ von Ernst Ziel beschreibt eine idyllische, fast märchenhafte Szenerie, in der die Schönheit der Natur und die Anmut des Schlossfräuleins in einer symbolischen Verbindung stehen. Zu Beginn wird die ländliche Frühjahrslandschaft in all ihrer Pracht und Fülle geschildert: Die warmen Lüfte, die singenden Lerchen, die blühenden Bäume und die sanft schwingende Bewegung des Schwans auf dem Weiher schaffen eine harmonische, einladende Atmosphäre. Diese Beschreibung der Natur stellt eine Zeit der Sinnlichkeit dar – „Zeit der Düfte, Zeit der Rosen“ –, in der alles im Einklang mit dem Leben und der Freude zu stehen scheint.

Das Schlossfräulein wird als Inbegriff dieser Frühlingspracht und Schönheit dargestellt. Ihre Jugend und Anmut spiegeln sich in der frischen, sinnlichen Natur wider. Sie schreitet „leichtgeschürzt waldein“, eine Bewegung, die sowohl ihre Freiheit als auch die Leichtigkeit des Moments betont. Ihre Schönheit ist intensiv, fast übernatürlich, mit „Glut und Lust“ auf ihren Wangen. Der Mond, der sanftes Licht auf sie wirft, verstärkt den romantischen und träumerischen Ton des Gedichts. Hier wird die junge Frau nicht nur als körperlich schön beschrieben, sondern auch als eine Verkörperung der Lebensfreude und der Vergänglichkeit des Frühlings.

In der dritten Strophe wird die Zartheit und das Gefühl der Sehnsucht noch stärker betont, als das Fräulein eine „Ros‘ um Rose“ bricht und dabei mit zarten, liebevollen Gesten ein Band flechtet. Die Handlung des Pflückens und Bindens von Blumen kann als symbolische Handlung des Wünschens und der Liebe gedeutet werden. Die „heiße Sehnsucht“ und das Lächeln unter Tränen deuten auf einen inneren Konflikt oder eine unerfüllte Liebe hin, die das Fräulein empfindet. Der Name, den sie flüstert, bleibt ungenannt und verleiht dem Gedicht eine gewisse Melancholie und ein Gefühl der Enttäuschung.

Das Gedicht endet mit einer bittersüßen Wendung. Das Schlossfräulein, in ihrer Schönheit und Sehnsucht, wird durch die „trauten“ Blumen und die leisen Lüfte in eine Traurigkeit getaucht, die das Paradieshafte der vorherigen Bilder infrage stellt. Die „Zeit der Düfte und Rosen“ ist nicht nur eine Zeit der Freude, sondern auch eine Zeit der Vergänglichkeit und des Schmerzes. Es ist die Zeit der Liebe, die vielleicht nie erfüllt werden kann – ein Konzept der verpassten Chancen und der unerwiderten Sehnsucht, das durch die bittersüßen Worte „Schwändest, traute, du doch nie!“ abgeschlossen wird.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.