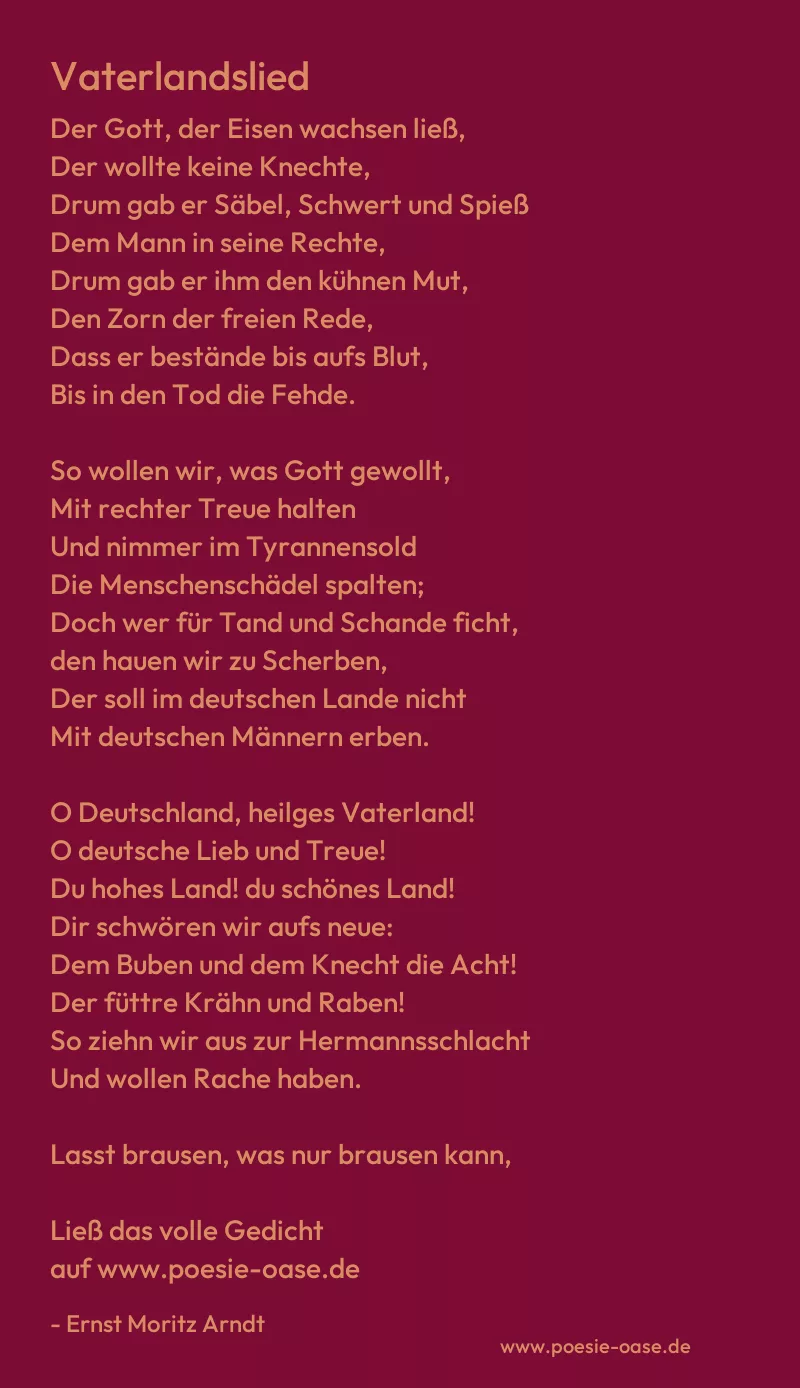

Der Gott, der Eisen wachsen ließ,

Der wollte keine Knechte,

Drum gab er Säbel, Schwert und Spieß

Dem Mann in seine Rechte,

Drum gab er ihm den kühnen Mut,

Den Zorn der freien Rede,

Dass er bestände bis aufs Blut,

Bis in den Tod die Fehde.

So wollen wir, was Gott gewollt,

Mit rechter Treue halten

Und nimmer im Tyrannensold

Die Menschenschädel spalten;

Doch wer für Tand und Schande ficht,

den hauen wir zu Scherben,

Der soll im deutschen Lande nicht

Mit deutschen Männern erben.

O Deutschland, heilges Vaterland!

O deutsche Lieb und Treue!

Du hohes Land! du schönes Land!

Dir schwören wir aufs neue:

Dem Buben und dem Knecht die Acht!

Der füttre Krähn und Raben!

So ziehn wir aus zur Hermannsschlacht

Und wollen Rache haben.

Lasst brausen, was nur brausen kann,

In hellen lichten Flammen!

Ihr Deutschen alle, Mann für Mann,

Fürs Vaterland zusammen!

Und hebt die Herzen himmelan!

Und himmelan die Hände!

Und rufet alle Mann für Mann:

Die Knechtschaft hat ein Ende!

Lasst klingen, was nur klingen kann,

Die Trommeln und die Flöten!

Wir wollen heute Mann für Mann

Mit Blut das Eisen röten,

Mit Henkerblut, Franzosenblut —

O süßer Tag der Rache!

Das klinget allen Deutschen gut,

Das ist die große Sache.

Lasst wehen, was nur wehen kann,

Standarten wehn und Fahnen!

Wir wollen heut uns Mann für Mann

Zum Heldentode mahnen:

Auf! Fliege, stolzes Siegspanier

Voran dem kühnen Reihen!

Wir siegen oder sterben hier

Den süßen Tod der Freien.